文字与语言

语言是一种音义结合的符号系统,是人类最重要的交际工具。语言与文化相互影响,相互依赖。语言是文化的载体,而文化对语言有制约作用。

文字是字义结合的符号系统,是表达和记录语言的另一个符号系统。所以说,文字是语言的符号。

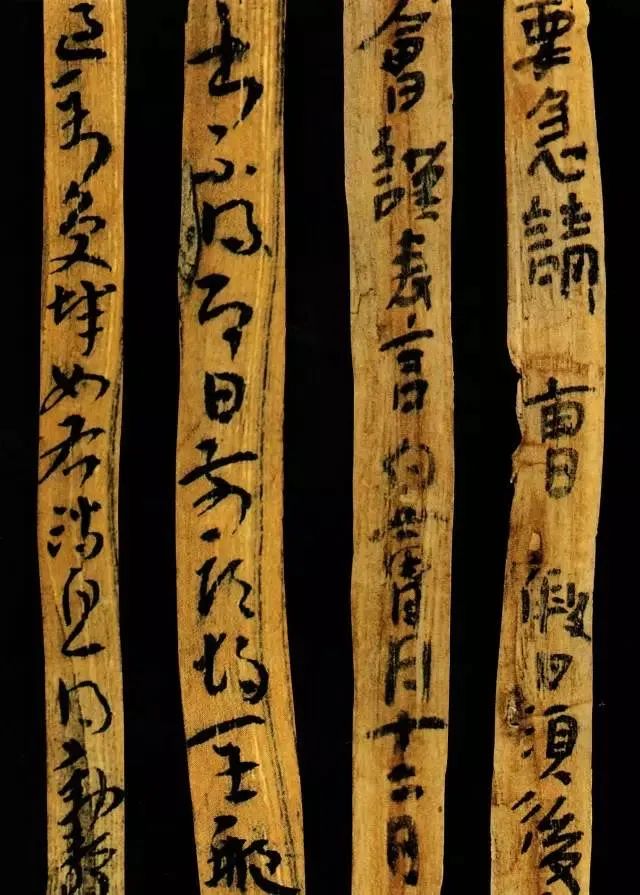

《楼兰木简》之二

语言只有与文字有机结合,才能便于人际的交往和人类文化的传播。同时,随着人类交流的发展,文字也需要与语言结合,才能有效地使用。

在至今发现总共4500多个甲骨文字中,3000多个甲骨文字已被废除,主要原因是早期图案过于复杂,要说明这些图案化了的象形文字,需要用一大堆的语言加以阐述,因此,没有被流传保留下来。只有那些单音节的,又易于发音表达的大约1500个甲骨文字被保留了下来,甚至演化至今天的汉字仍然在使用。

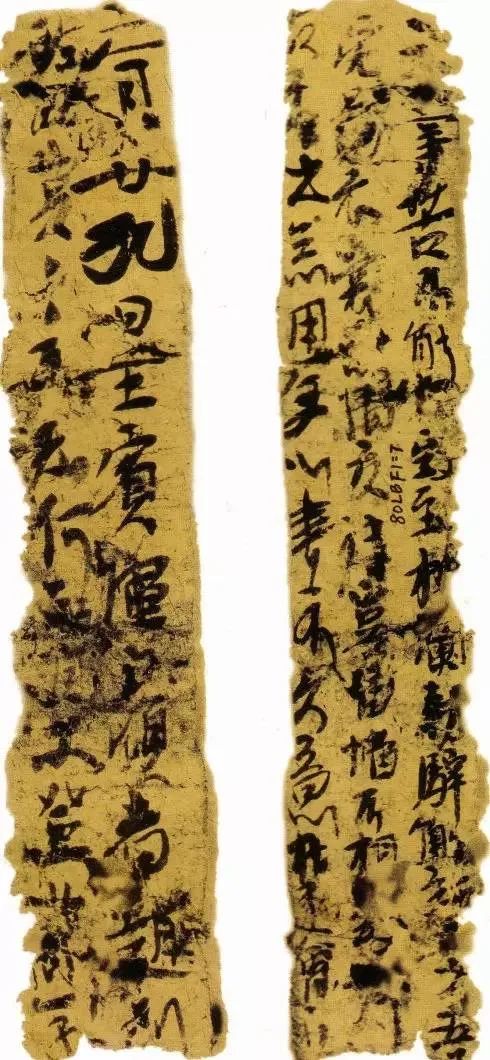

魏晋残纸

人类会说话已经有10万年的历史,而世界上所有的文字出现,至多只有六千年至七千年的历史。因此,有一个不争的事实是:思想、语言、文字三者的关系是逐步进化和发展起来的。人类没有思想,就没有语言。为了更好地表达语言和记录传播语言,才有了文字。反过来,因为有了文字又促进了语言的发展和思想的进步。亚里士多德认为:"语言是思想的符号,文字是语言的符号。"因此,文字就是符号的符号。文字很抽象,尽管汉字还保留了许多先人刻划符号的象形,但其终究还是抽象的符号。

但是,我们必须明白,其实文字最初与语言并没有什么关系。语言是从口到耳的传递,文字是从手到眼的传递。它们是两个完全不同的传播系统。因此,有人认为,文字并不是语言的产物。笔者以为:文字最初虽然与语言是两个完全不同的传播系统,但必须承认,语言的发展和传播,客观上需要文字的加入。因为有了文字的加入,不仅使语言的传播更加准确,也使语言的传播得到固化和长久。

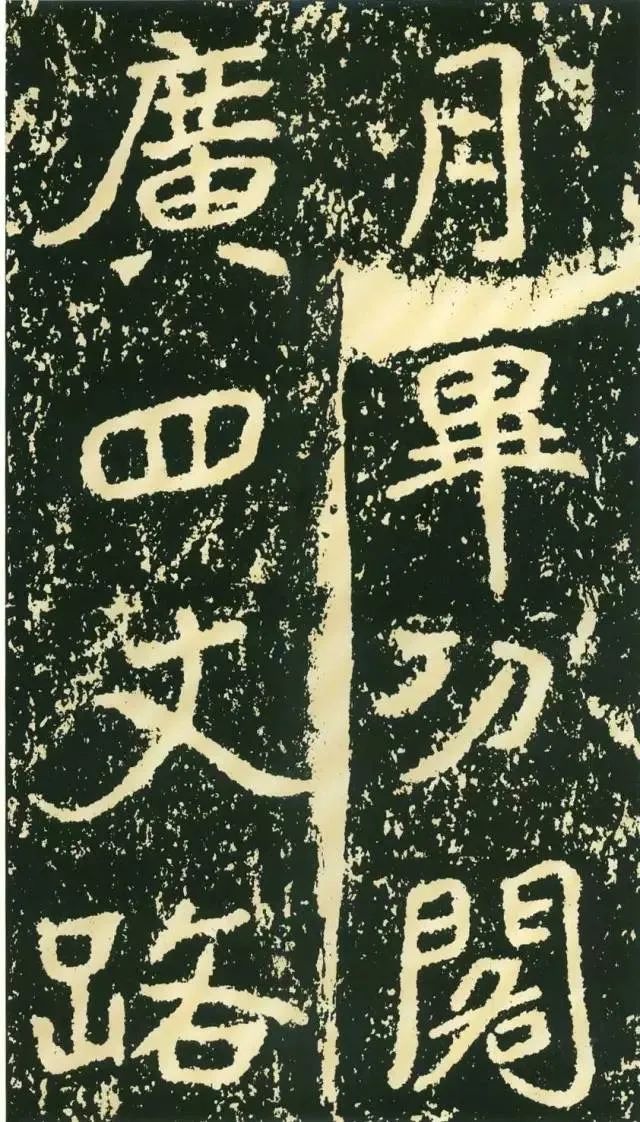

石门铭

文字与语言各自具有相对的独立性。例如:汉语和日语是两种不同的语言,但可以都用汉字系统记录。同一语言也可以采用不同的文字系统,如越南语原来用汉字系统,而现在改用拉丁文字系统。再如,维吾尔语,曾经用拉丁文字系统,现在用阿拉伯文字系统。

但是,由于文字是通过"形"来记录语言的音和义,不同的文字系统,其呈现的"形"的特点也是不同的。比如"中国"这个词,用汉字或用英文字母来记录,给人的感观印象是完全不同的。在此,我要重复强调一次下面的结论。因为汉字,才有书法艺术。这是因为汉字最能表达汉语言的音和义,因为汉字的"形"最具艺术的构成特征,最易通过毛笔这支最具中国特色的笔的挥写,抒发人的本质精神,才能使汉字的书写发展成为一门独特的艺术。

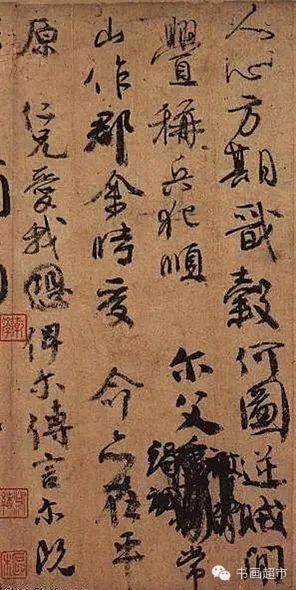

颜真卿《祭侄文稿》

古人用毛笔写字,完全是为了实用而书写。今天我们的日常书写已经不需要使用毛笔,钢笔、水笔、圆珠笔写起字来都比毛笔快捷方便,自从电脑的出现,各种汉字输入法的使用,以及当今电脑语音输入法的普及,使得我们的日常交流和书写,变的越来越方便和快捷。从这个意义上说,作为日常书写的毛笔早已成为了历史。今天人们拿起毛笔就是为艺术而书写,为情感的抒发而书写,为能写出与众不同的汉字形象或风格而书写。一句话,为中国汉字的艺术创造而书写。

从这个意义上说,古人虽然为我们留下了许多书写汉字的方法和经验,但这只是古人所处的时代书写汉字的经验和方法。我们所处日新月移的时代,面对五颜六色的纸张,尺幅巨大的作品,以及各种展示的场景,需要我们去深入的思考和探索。

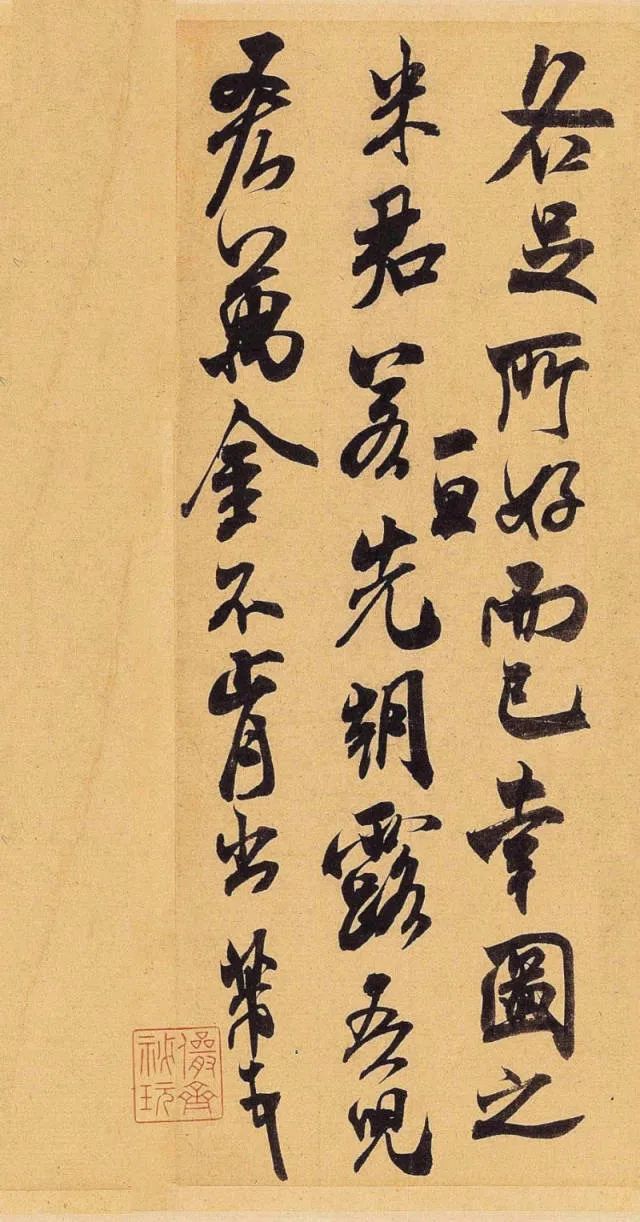

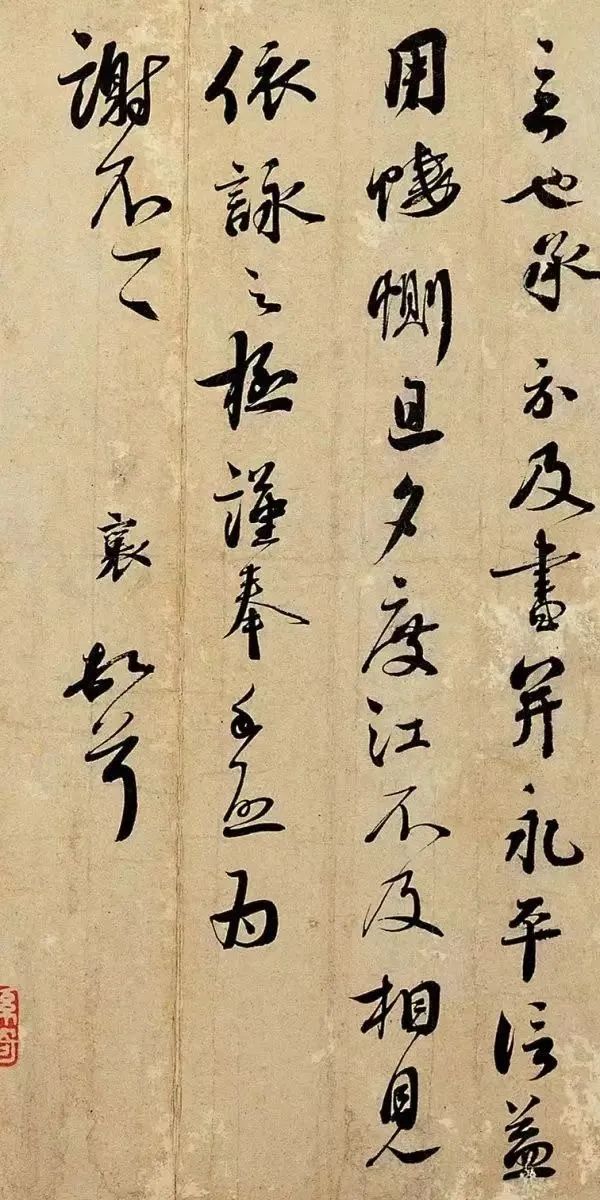

米芾《适意帖》

写到这里,我想起了艺术家王学仲,我们是在90年代中期中国艺术博览会上认识的。当时,每年一届的艺术博览会都在北京举行,我们俩几乎不约而同地每年在艺术博览会期间相聚北京。王学仲是天津的一张名片,他在书法和绘画以及诗歌文学等方面,都有相当高的造诣。他曾任中国书法家协会副主席,学识渊博,德高望重。但是,每次给我的印象总是朴素大方,平易近人。我们有时也会借展览期间,互相观摩彼此的作品,交流、切磋书法创作。印象中的王学仲,对于年轻人的创新想法,总是鼓励有加,肯定为先。

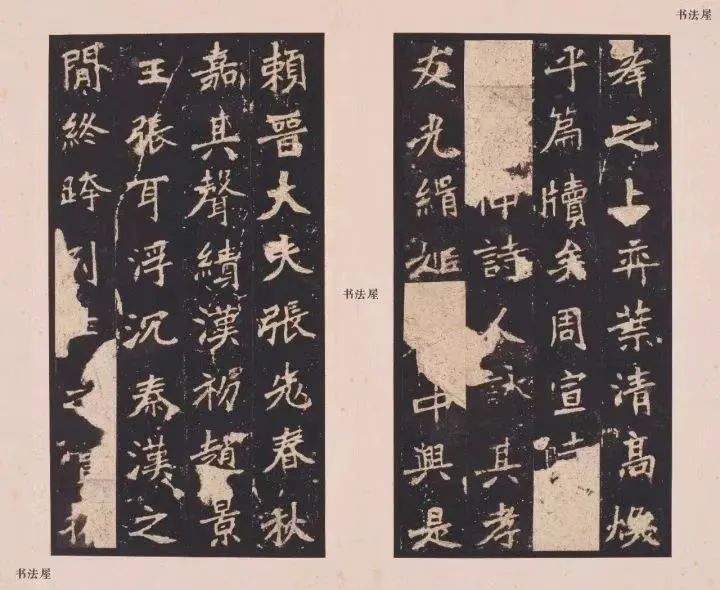

《张猛龙碑》

其实,王学仲本人就是一个积极创新者,在中国文人画被冷淡,得不到发展的年代,他毅然决然地选择了自己的研究方向"现代文人画"。他根植与民族文化的土壤,却放眼于当代意识。在创作中追求不求形似,而求神似的创作理念,托物兴怀,寄物畅墨,努力拓宽文人画的内涵,力求改变当时图解式的绘画风气。曾写下《我画我画歌》宣告自己的艺术追求:其中就有:"我画不求佳,但求是我画。""千人有千面,一面吁可怪。""前人若已有,何必要我在?"由此就能看出他不图虚名,一意孤行,自甘寂寞,矢志不移的品行。他曾《自嘲》自己:"任君肥瘦论头脚,只管高歌独唱人。"

汉字的结构与形态

眼看书法艺术发展到今天,无论是汉字的书体和结构,还是章法与形式,都需要在当代的情境下有新的突破。而这种突破与创新,从小处着眼是书法艺术内在的突破与创新。从大处着眼是中华民族文化发展的深层思考,比如,如何利用传统的笔墨去反映时代的精神,反映作者的精神本质。如何创作出有别于传统的符号,给人以新的视觉享受。其中新的汉字艺术符号,也包含如何利用网络语言,去深挖这些语言的含义,创作出全新的艺术作品。

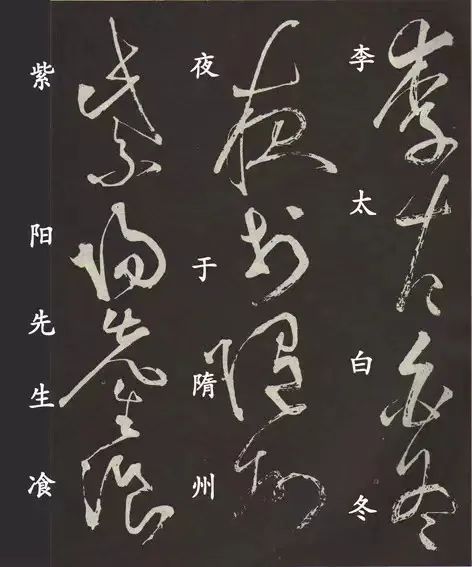

张旭狂草《青莲序》

深入探索和分析篆书、隶书、草书、行书和楷书五种书体的空间结构,从而提出创变的方式是一条途径。这条途径就是通过深入研究字内空间和字外空间,以及研究和分析字内和字外两个空间之间的相互关系。从中理出头绪、找到规律,寻找新的构成方法。这个途径的基本理论认为:毛笔在纸上书写的过程,就是一个不断分割空间的过程。而且,分割出来的每一个空间,不仅大小不一、方向不一、形状不一,还具有明显的分割時序性。持有这种观点的专家还认为,"空间在时间的引带下获得了生命,这是书法一个重要的特点。""空间与时间的共生是书法艺术最重要的构成特征。"(邱振中著《书法七个问题》第53页)

还有一个创变的途径,是各种书体的融合。例如篆书和隶书的融合,楷书与行书的融合,隶书与魏碑的融合、行书与草书的融合、汉代隶书与汉代竹木简的融合等等。笔者以为:杂交可以出新品,融合可以出新意。书体融合是书法艺术创变的一条重要的途径。但是融合必须有度,要考虑和研究各种元素的比例关系。这种比例关系,就是笔者常说的"配方"。不同的配方,会产生不同的视觉感受。需要根据个性化的设计和配比,其中,不乏艺术家所具有的创造能力和悟性,并在书写的实践中逐步臻于完善。

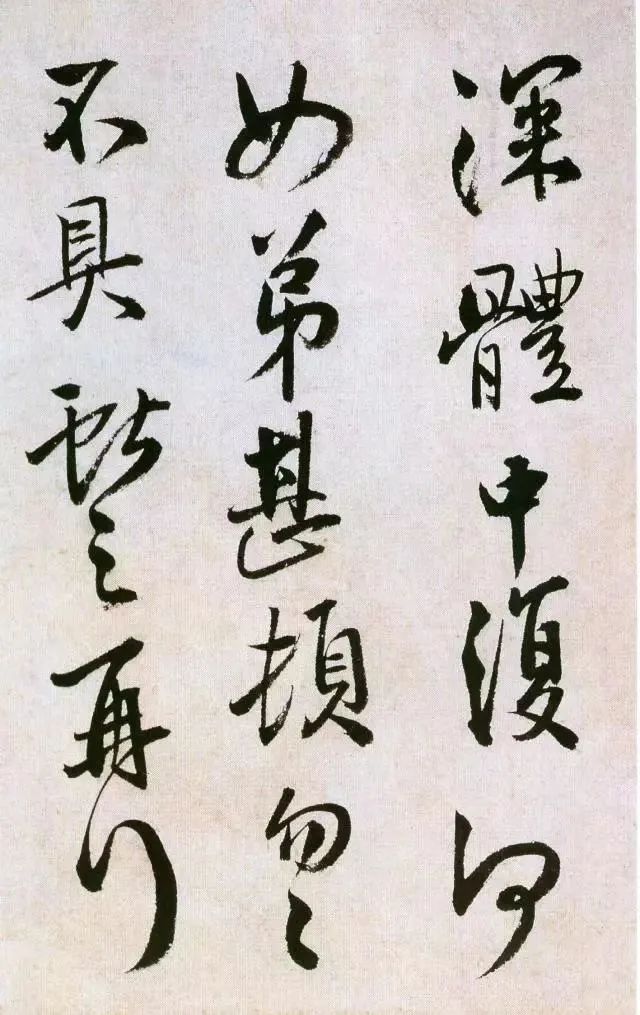

王铎行书

纵观汉字的发展和演变历史,其中虽然有杰出人物的作用和创造。但是,"适者生存,美者永恒"的基本规律没有改变。不同的书体,就有不同的结构和形态,也有不同的书写笔法,甚至有与之相适应的不同性能的毛笔。换句话说,书写工具的发展和使用,会直接影响笔法的变化和风格的形成。而笔法的改变和风格的形成,又与新书体的产生息息相关。

既然我们已经认识到汉字内部的空间与汉字周边的空间的区别,给于我们的视觉感受是不相同的。因此,我们可以通过五种书体不同的空间分析,去深入研究古人在空间构成中采用的基本方法。从而试图改变字内空间和字外空间的结构,去创造新的视觉效果。

蔡襄行书帖

打破传统的汉字结体方法和打破整件作品的通篇布局方法,都会使您你的作品产生新的视觉效果。继承、打破、出新,永无止境。

在书法艺术的创变中,还有一条途径就是墨法。从大的方面论"墨法",主要有淡墨法、浓墨法和枯墨法三种。当然,如果要细分,还有王铎创造的涨墨法,黄宾虹善用的宿墨法等等。