收藏与创作

收藏是一件雅事,收藏一件自己喜欢的艺术品更是一件高雅之举。尤其是根据自己的要求,请艺术家专事创作的"点题之作",特别珍贵。因为这样的作品,往往除了艺术性之外,还有一个唯一性。

?艺术作品的唯一性主要指的是每件艺术品都是独一无二的,没有任何两件完全相同的艺术品。这种唯一性体现在以下几个方面:

由于创作年代、创作对象、艺术品的尺寸、创作艺术品所使用的材料,以及艺术家的表现手法等等诸多的不同,即使是在同一位艺术家手下,也不可能出现两件完全相同的艺术品。这也是艺术品的价值和身份所在。可以断言,用最先进的技术进行复制,复制品也永远不能替代原件的地位和价值。

艺术品的唯一性,还存在于创作者的原创意图和表达方式。每一件艺术品都是艺术家个人情感、思想和技术的个性结合,这种结合在艺术史上具有唯一性和不可复制性。?比如中国说法史上最著名的颜真卿《祭姪稿》、王羲之《兰亭序》,比如著名的法国印象派画家代表人物莫奈的《睡莲》,藏于法国卢浮宫的米洛斯《维纳斯雕像》。

艺术品的唯一性,还往往体现在文化和历史上的独特贡献。它们反映了特定历史时期的文化特征和艺术家的个人风格,陈逸飞、魏景山于1977年创作的油画《占领总统府》,现藏于中国人民革命军事博物馆。该画作展现了宏大的历史场面,塑造了一组不同年龄、不同经历和性格的普通战士群像。威武的战士们向红旗行注目礼,广阔的背景硝烟弥漫,人民解放军打过长江,解放南京的历史画面。

总之,艺术作品的唯一性,是其作为独特文化产品和历史见证的重要标志,它确保了每件艺术品都具有无法替代的价值和意义。

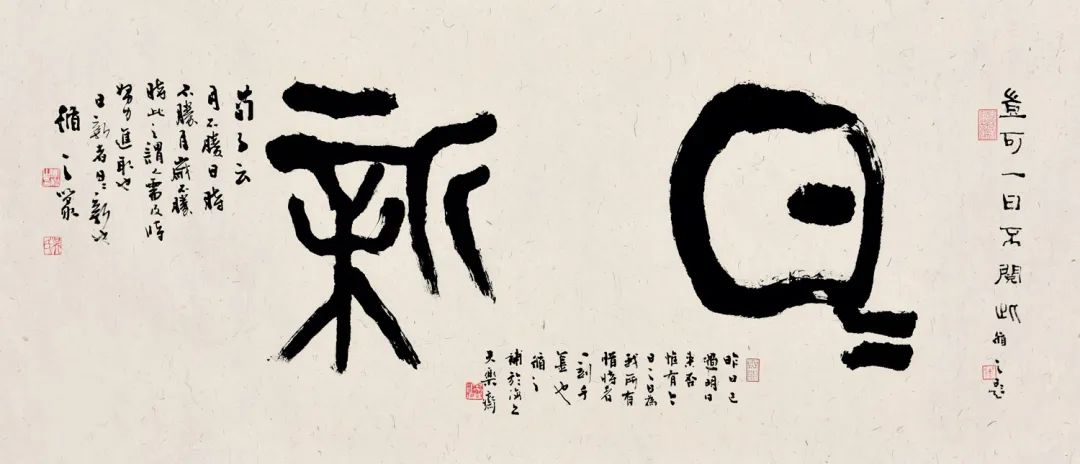

就在最近,鑫亮照明公司的杨总选定收藏了我去年创作的《日日是好日》,当问及为什么要选这件的时候,杨总的回答很简单,两个字"喜欢"。喜欢不需要理由,但我认为一定是有理由的。即使当时没有明说什么理由,但是这种发自内心的喜欢,还是可以感觉到的。

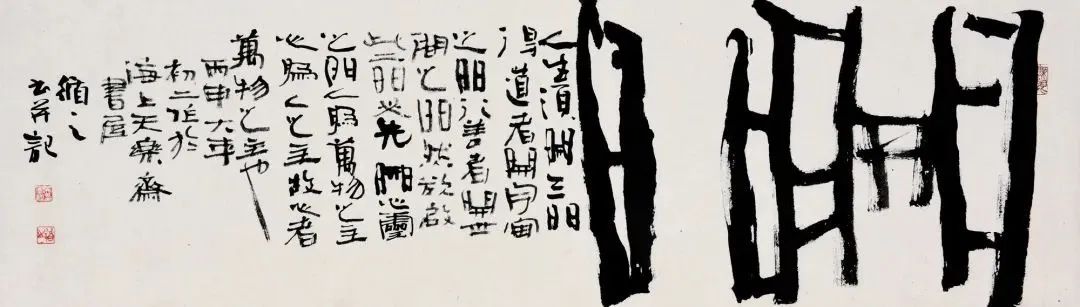

过了两天,我突然想起几年前杨总曾收藏过一件我的作品,好像也和"日"有关,经过回忆和交谈,收藏的第一件作品是《日日新》,这件作品有个提跋"昨日已过,明日来否?唯有今日之日,为我所有。惜时者,一刻千金也。"作品的右侧还有"豈可一日不阅此"的强烈提醒。

两件作品都是"日日"打头。第一件"日日新"与第二件《日日是好日》,成了"日日系列"。原来老板的选择是有原因的。暗合了"只有日日新,才有日日是好日"。用现在时髦的话说,只有与时俱进,不断创新,才有好日子过。我说:"绝了"!"妙极",杨总厉害!细想一下,作为个人、作为家庭、也可以作为公司,不都如此吗?

再深入想想,杨总确实与"日"有缘。日,太阳,光明。他的公司"鑫亮照明",不就是为了明亮吗?更为巧合的是,那件《日日新》作品是2015年创作的,那一年正好是农历乙未羊年,它既暗合了杨姓藏家的喜欢,更预示着洋洋得意,一路上扬的事业。

交谈中,杨总的夫人告诉我,杨总正在考虑收藏第三件作品。我,哈哈一笑,第三件作品写什么?现在无法确定,当然不得而知,只能随其自然。

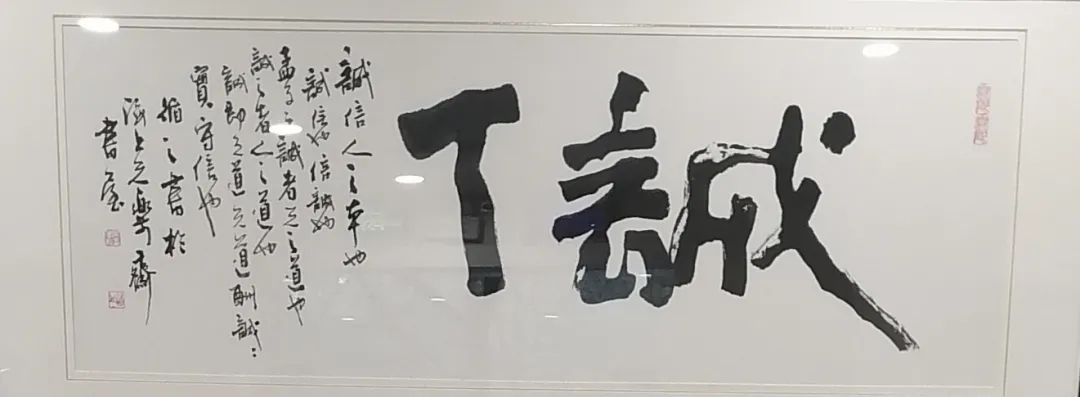

改革开放初期,百业待兴,许多企业老总的办公室喜欢挂一件"诚信"的书法,以表示自己老老实实做人,认认真真做事的宗旨。写多了,总感觉到很不舒服。原因在于两个字都有一个"言",而且这两个字从右至左按照传统的书写习惯,两个字里的"言"正好碰在一起,感觉重复得不是滋味。后来我进行了改良,把中间的两个"言"去掉一个,从而改观了视觉效果,却又降低了它的可读性。乍一看,感觉只写了一个半字。再一看,原来两个字共用了一个"言"。右看看是"诚",左看看是"信"。而且有意思的事:从右读到左是"诚信",而从左读到右,却可以读成"人、言、成"。这不是人只要说到做到,就能成功的意思吗?

还有一次,一位朋友请我写"無事喫茶,沏茶無事"八个字,而我完成的时候采用了篆刻回文的形式,写了四个字,却有了八个字的含义。在书法作品的创作过程中,类似这样的省减,却又无损词意的创作还有许多。

笔者认为:只为欣赏者的欣赏而创作是低层次的,为实现自己的理想和自己的艺术追求而创作,才是艺术家的最高目标。既然,"艺术的欣赏是随艺术作品的产生而产生,艺术品的欣赏者也随着艺术的欣赏而产生"。那么,优秀的艺术家是要创造欣赏的价值,而不是去迎合欣赏者而创作。有时明知这样干并不被别人理解,但只要自己认为有意义,就应该一往向前、勇于探索。这才是高层次的艺术创作。

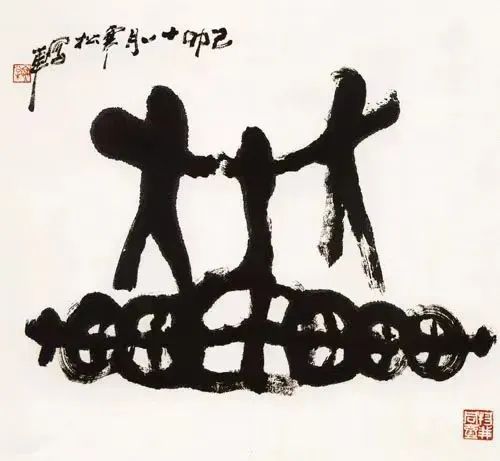

记得有一次,一位面包房的老板要我写"车轮滚滚,财源广进"八个字。我说这个内容太俗,我不写,另请高明吧。过了一段时间,这位朋友还是唠叨着让我写。我有点不耐烦,琢磨着如何应付过去。又过了好长一段时间,在见到"车"这个汉字的甲骨文時,突然有了一个想法:因为最早的车是横着写的,它的基本形态是置于农田的一辆水车。后来我又参照了古代的车马图。创作了一件寓意"车轮滚滚,财源广进"的作品。这件作品经我解释,寓意着夫妻两人共同奋斗,经过辛勤的劳作,每天把做好的面包运到门店,生意兴隆,财源广进。记得当时把车的轮子写成几乎类同古代铜钱的样子,终于得到了老板的认可。后来又在藏家的建议下,将四个轮子变为六个轮子,暗合了"六六大顺"的意思。现在看来,创作者与藏家经过磨合的作品。还是很有意义的。

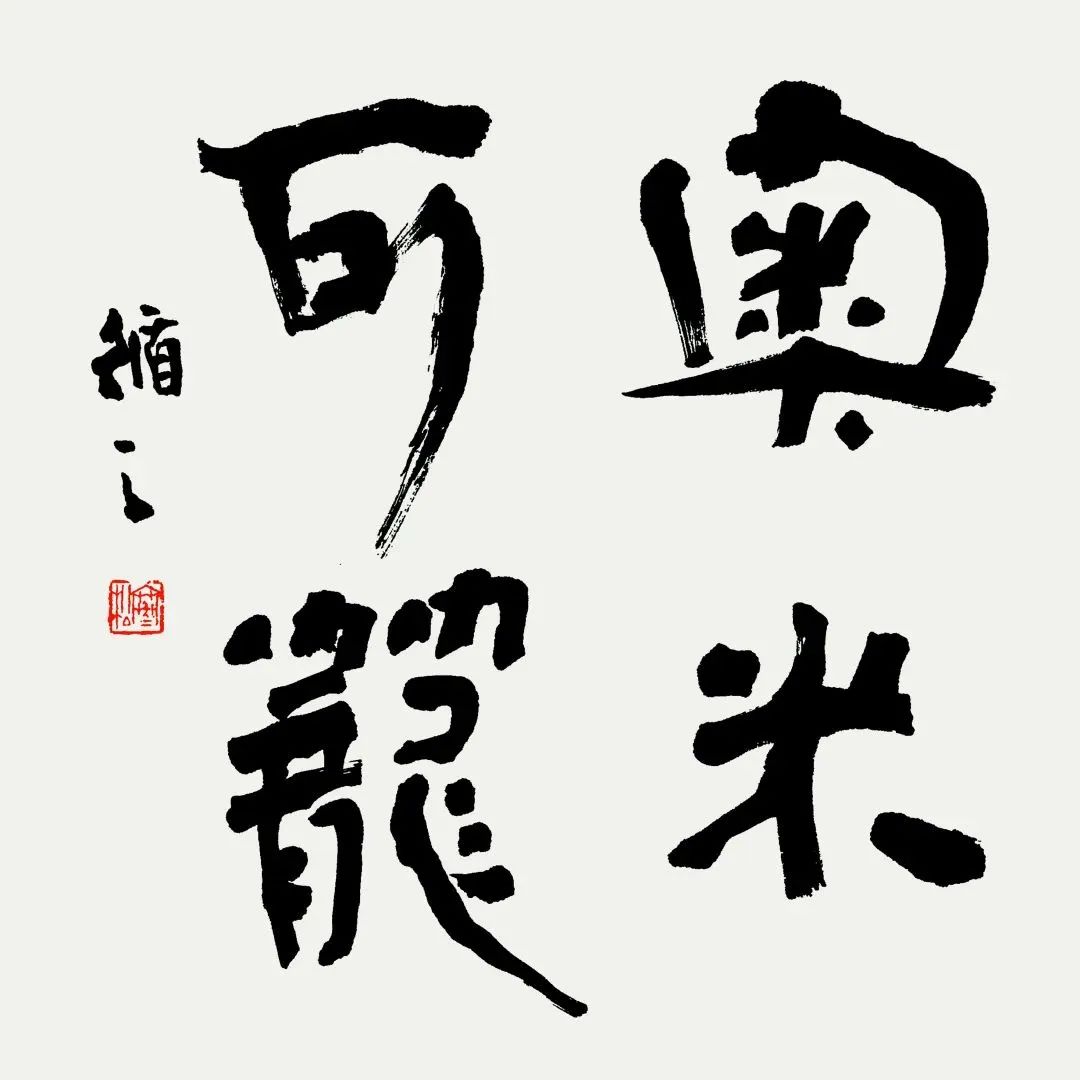

壬寅二月,奥密克戎突袭上海。一件"奥米可籠"的作品就此产生。这是一件巧妙地利用汉字谐音的方法,将奥密克戎写成"奥米可籠",为当时的全民抗疫防疫工作起到了增添信心,积极向上的鼓舞作用。

还有一次,有一家上市公司的老总求写"開門"两字,还说已知晓并很欣赏我的《開系列》作品。希望我用同样的感觉去创作"開門"。我觉得这个理由有点牵强,因为《開系列》不等于《開门系列》。《開系列》的创作是受古典家具门窗的影响而引发的创作,与写《開門》没有直接的关系。因此,我决定暂时搁置,找个机会了解一下求写《開門》的原因。

当我得知,是因为他的朋友李嘉诚总是谦恭地为朋友的到来开门迎送而感动,决定以他为楷模,向他学习待客之道时,我被这位求写《開門》的老总感动了。本来非常平凡的《開門》两个字,突然间增添了丰富的内涵。本来我不觉得有创作意义的两个字,一下子变得非常有意义、有必要去创作一番。这一个创作的故事再次证明,只要有意义,就能激发创作的激情。没过几天,一件既有《開系列》基本风格,又不类同于《開系列》的《開門》作品就这样问世了。为了使《開門》这件作品的内涵更加丰富,我在这件作品的落款中这样补白:"人生须开三门,得道者开宇宙之门,行善者开世间之门。然,欲启此二门,必先开心灵之门。"接着还补充道:"人为物之主,心为人之主。故心者,万物之主也。"后来,这件作品就陈列在位于静安寺这家公司上海总部的总经理办公室。

笔者以为:作为创作主体,不仅要有化象为意的能力,还要有立意为象的本领。

为了具备这种能力和本领,创作主体不仅要有宇宙意识、时空意识,更要增强自己的创作意识。不仅要有这三种意识,还必须做到三者的统一。三者统一了,就能达到天人合一,自然而然的境界。这样才能做到学法又不拘于法,所谓三分遵守,七分自我。既着意思考,又随意挥写。

书法艺术创作的主体应该深知,前人传下来的法度可以规范我们的运笔,结体,甚至章法,却不能规定我们的创作心灵。我们的创作应该是自由的,有矩无束的。前人的经验,我们可以学习、吸取,却不可以照搬他们的模式。因为前人的艺术精神已经不可再现,也无需再现。我们有我们的时代精神、个人风格。我们尊重前人创造的艺术,但我们鄙视今人重复古人的成果。因此,这还是一个如何继承和如何创新的问题。也是一个如何对待昨天、如何面对今天和如何看待明天的问题。

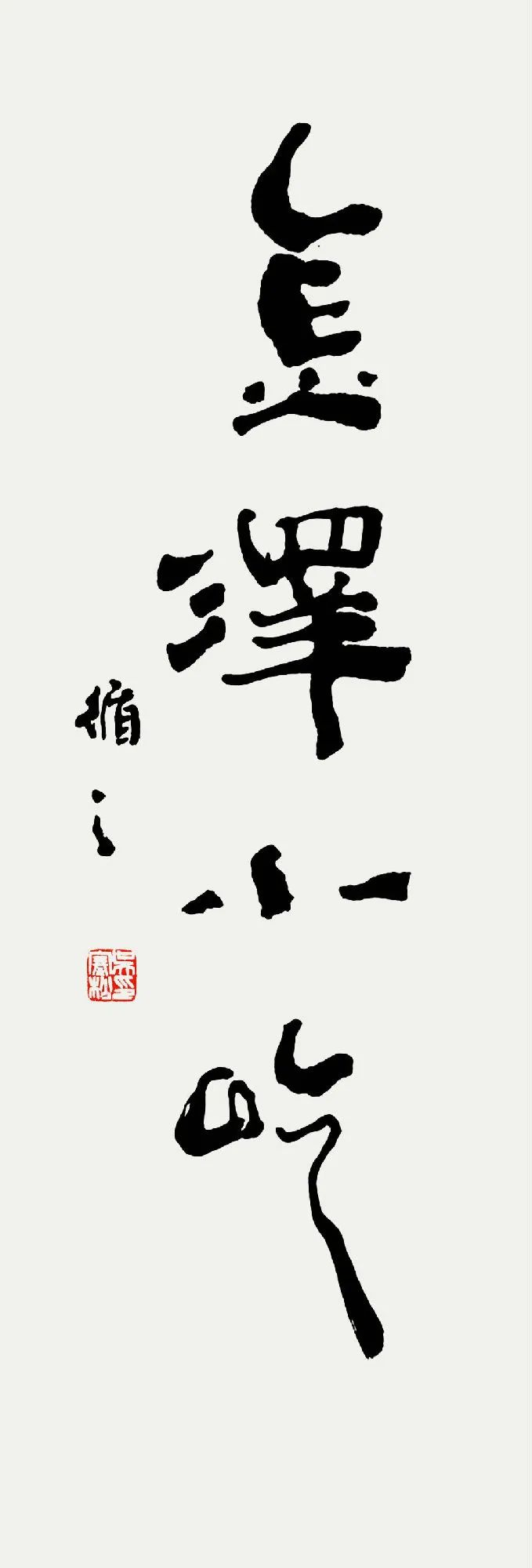

有一次,一位朋友托写"金泽小吃"四个字,起初认为这个内容调动不了我的创作情绪,但后来再思,这是一件很有烟火气,接地气,有百姓日常生活情趣的内容。因此操笔尝试,结果非常意外,第一张就获得了满意的效果。追其原因,是在书写前脑海里有了"古镇"、"小吃",尤其是凭藉对"古镇小吃"的熟知程度和想象,一提笔就把"金泽"的"金"写得如同古镇老房子的缩影,然后充分利用四个字里的所有点的书写,尽力表现小吃、糕点的意象味道,尤其是"吃"字边旁"口",完全可以想象成如同包子一类的各种点心。"吃"字的最后一笔,突然一改常态,采用了汉简的写法,使整件作品立刻活跃起来,象征性地表达了来古镇吃吃玩玩的乐趣。

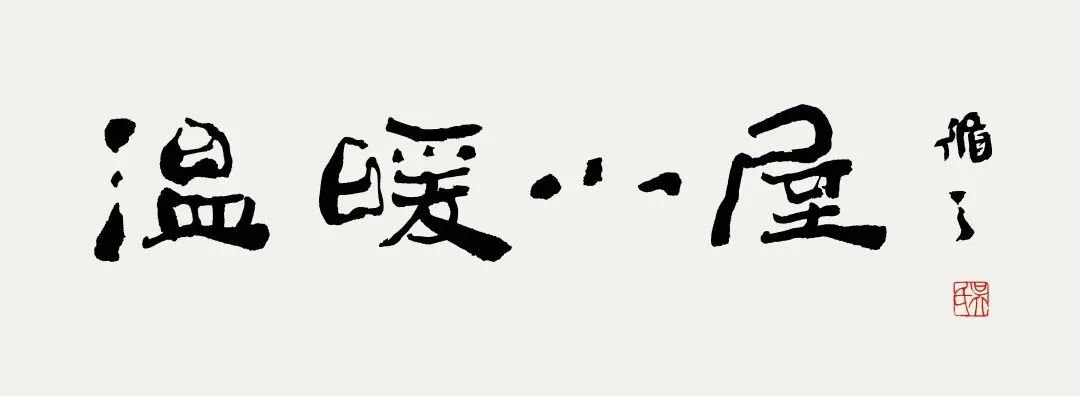

类似的创作比比皆是,记得几年前,我在为古美总工会书写"温暖小屋"时,也是因为这四个字的文字内容引发我的创作激情。记得当时我认真倾听了领导对设立"温暖小屋"的目的和意义的说明,得知它还可以为快递小哥提供息脚、充电、补水等便利服务时,我意识到这是一个好举措,接着觉得这是一个好名字。因此,就事论事说了一句,"因为有水有阳光,自然就很温暖。"谈笑间,一件有水、有阳光的"温暖小屋"就这样完成了。现在想起来,再次说明能不能完成一件贴切的好作品,书写者对所要书写的内容有没有情感,有着密切的关联。

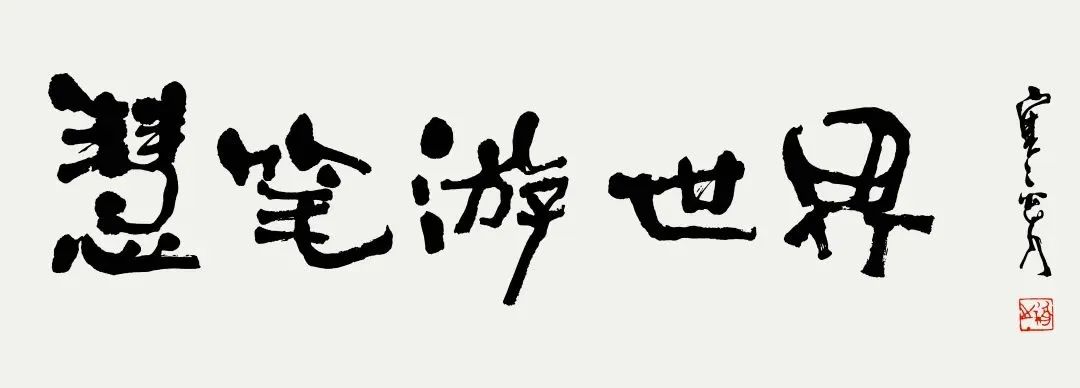

2008年我为上中路幼儿园50周年园庆纪念册题写封面"慧笔游世界",比较多的,考虑到用儿童的笔画,使用稚拙、天趣的线条,试图用儿童的语言去完成书写。

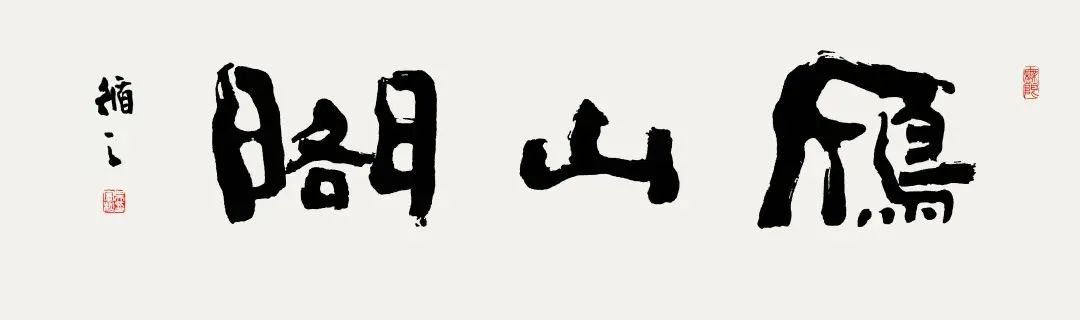

还有那件"雁山阁",是专为新设立的上海雁山阁健康管理公司养生馆书写的。因为有"大雁"、有"山",还有"阁,作品既要表达李太白携友人夏十二登上岳阳楼,揽洞庭风光。眼前大雁南飞,远处山间,明月升起,推杯换盏,畅饮佳酿。顿时,一切烦忧尽消的意境。又要表现新机构、新公司从事健康养生、健康管理这个"阁"的雄心伟业。因此,就产生了这件风格博大、壮志凌云的作品。

一件成功的书法作品,为什么不仅能愉悦书写者自身,还能感染观众,使观赏者产生联想,通过对作品的欣赏,感受到书法的美。原因是书法艺术作品虽然已经固化在纸上,裱在镜框里,张挂于展厅或居室,但字里行间却活生生记录着书写者当时的心情,透过点画、线条和章法、布局,反映了书写者的情怀、功力、修养以及几乎所有的信息。用刘熙载的话说就是"书者如也",用汉代扬雄的话说,便是"书,心画也"。"如"也好,"心画"也罢,两者所说的都是文字的"书迹",都是书写者的"心迹",都是书写者把握和理解客观事物的能力。因此,一件优秀的书法作品,一定是既把握物象之本,又活生生反应了此时此刻书写者情怀和审美的作品。

临池的体会告诉我们,为了写好一件作品,首先要对书写的文字内容有一个深刻的解读过程,取其精华,突出重点加以发挥,立象尽意。然后凭借着书家的空间意识加以创造。文字内容是客观的,受汉字构成的限制,不可逾越。但是书法家所能创造的字外空间是无限的。诸如,你准备为所要书写的两个字,如何立意?如何造象?用多大的纸,把所要书写的两个字放在整张纸的什么位置?周边如何留白?以及主体文字的周围作何处理?包括怎样落款?怎样用印?等等。笔者认为:书写者加强对字外空间的认识和利用,比字内空间的塑造更为重要,创作的余地更为广阔。