汉字在,书法就在

有人担心书法艺术的生存问题,我的回答是"汉字在,根在。汉字在,书法就在。

汉字是中华文化的重要代表,是中华文化的结晶,也是中华文化绵延几千年,传承与发扬的重要工具。汉字在,它的书写艺术就一定在。汉字书法艺术,就是中华文化"根"的艺术。

"根"的艺术在今天如何发展?既关系到这门艺术发展的前途,也影响着中华文化的传承与发展。

"在20世纪中国文化全面溃败的境遇中,唯独书法保全了自身,并可以独立的品格,民族的自信,进行中西对话。中国文化,(说到底)就是汉字的文化。书法是直接书写汉字而产生的艺术审美形式,因此汉字不灭,书法不灭。"(见曾来德《探索与创新|书法的文化立场》)曾先生还说:如果缺失了"书法"这一民族文化的核心资源和土壤,中国的现代艺术的进程是非常困难的,甚至可以说,远离了书法的中国现代艺术,很难再被称之为"中国"的。为什么这么说呢?因为书法是中国文化核心中的核心,如果把本民族文化的"核心"都丢掉了,这样的"现代艺术"又如何参与世界文化的对话呢?可见书法艺术复兴的责任重大。

因为传统的东西已经丢的够多的了,所以回过头来想想,书法还没有丢是幸运的,书法也不可以再丢了。很可怕的是书法也曾经差一点点被丢,想当年,为了跟上世界潮流的发展趋势,信息化时代的到来,必须使用电脑,当时认为汉字必须完成汉语拼音改造,才能顺利地输入电脑,跟上时代的步伐。结果是老天不绝汉字,汉字五笔字型输入法的发明,以及前前后后汉字各种输入法的相继诞生,为汉字输入电脑创造了条件。尤其是汉字手写输入法和语音输入法的问世,又大大地方便了汉字圈电脑的使用,进一步延续了汉字的生命,巩固了汉字的地位,也进一步巩固了汉字书法艺术的生命。

日月无中外,天地系两心。

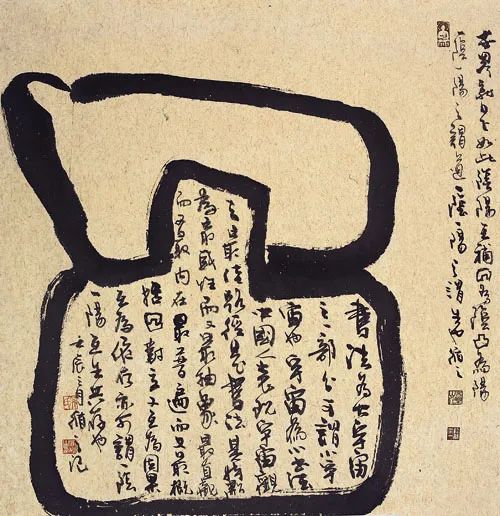

世界各国由于文化的不同,特别是中西方文化的区别,中国传统文化,特别是汉字的书法艺术如何参予世界文化的交流,需要在"共"字上寻找突破口。这个共就是"共同的认识"和"共同的觉悟"。譬如"日月"、"天地"、"山川"、"河流"、"父母"、"孩子"、"花鸟鱼虫"等动植物、"衣食住行"等日常生活、"喜怒哀乐"等人之常情等等。如果你书写的汉字,足够象形,有足够的人类共同意识和共同价值,汉字的书写艺术,就能像网络表情谱、奥运会比赛项目标志和社会公共标识一样,被懂中文或不懂中文的老外所认识。

关于中国书法如何走向世界这个问题,许多有识之士已经做过有意义的探索和实践。但是效果甚微,没有取得根本性的突破。笔者以为探索与实践要坚持两个基本原则。第一个原则是区分汉字书法与其他艺术门类的边界。既不能让汉字脱离汉字本来的含义,又不能让汉字书法艺术沦为西方纯抽象艺术只见其形,不知其义的套路。第二个原则是尽可能地挖掘汉字象形的根本,回到原点,用最原始的、看图说话的形式,使读者懂你所书写汉字的含义。

我也赞同艺术各门类是要有边界的,没有边界就是大杂烩。我们的探索与实践,从一开始就要想好书法的边界在哪?水墨画的边界在哪?各种不同的艺术门类的边界在哪?因此,脱离汉字玩纯线条游戏的,就不要说是书法。那些看上去象汉字,其实写的并不是汉字的,也不要称为书法。汉字的书法艺术一是要写汉字,不管你如何变形?如何挪动位置?但其含义没有被破坏,甚至可以在原来的含义上生发出新的含义。这都是边界内可以容忍的探索。

关于这个问题曾来德曾经有过这样的论述:"我们知道大海与陆地是没有直线型的边界的,它永远是弯弯曲曲的。大海把陆地咬一口,形成一个一个的港湾。陆地把大海踢了一脚又一脚,形成一个一个的海岛。它们之间犬牙交错,就是这样的犬牙交错,形成了陆地与海洋的边界。如果没有了这样一个可以互相侵犯的边界,那么大海和陆地之间毫无干系,谁都不能成立。"他还说:"如果大海把陆地占领了,人类就变成了鱼虾。如果陆地把大海占领了,那鱼虾就变成了人,所以边界是必须的。"这就是边界的意义!

汉字的根在象形,但是象形不等于图画。象形的汉字是高度抽象化了的图象符号。作为传播的符号,它有它自身的规定性,既不可以随意增减,也不可以由着性子随心创造。

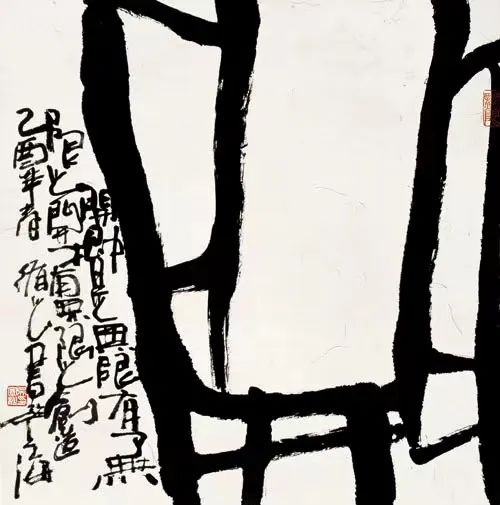

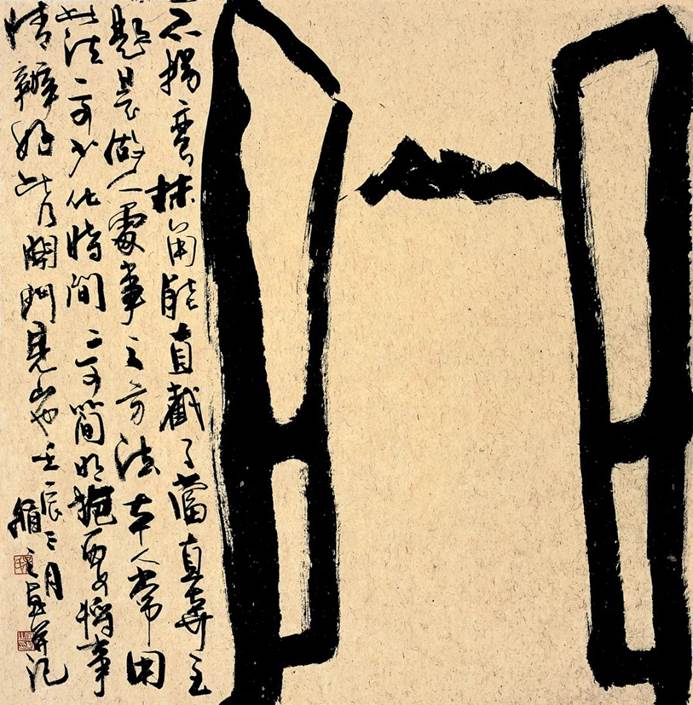

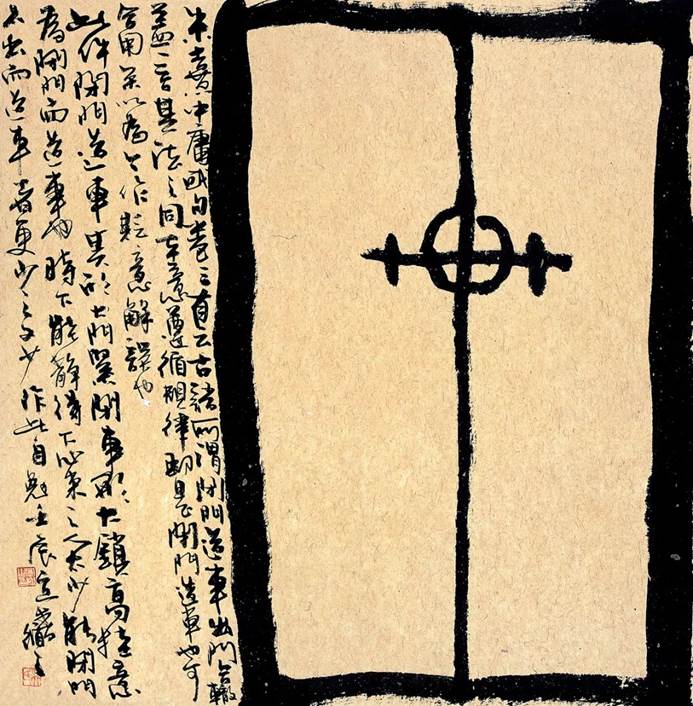

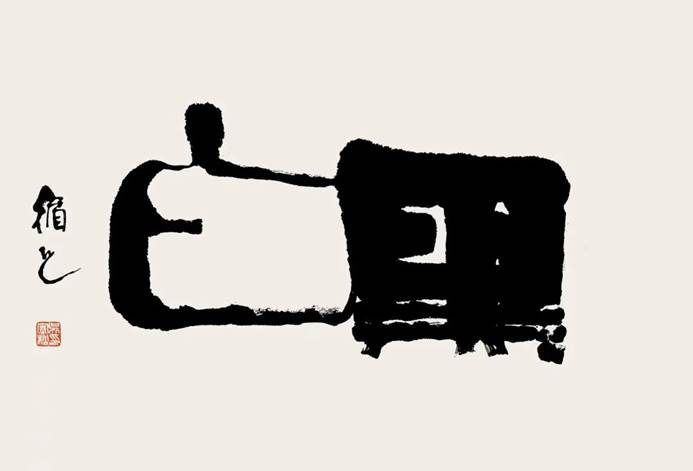

说到这里汉字书法的边界已经很清楚,每一个汉字在书写的过程中,既可以尽可能地回到象形原点,又不可以突破汉字的规定性。这就是边界,这就是汉字书写的原则。所有汉字书法艺术的探索和实践,都必须在这个范围内进行。这么多年来,我的汉字书法艺术的探索,例如,《開系列》、《萌芽系列》、《凹凸系列》、《黑白系列》、《开门见山》和《闭门造车》、《诚信》等等,都是在遵循这个基本原则的基础上展开的。

当代书法家并不缺技术,缺的是文化和思想。

没有文化和思想的作品,就没有灵魂。一件艺术作品的产生,都应该有它的主题思想。这一点恰是书法艺术创作最缺乏的。大多数书法作品还是摆脱不了实用的束缚,停留在抄写诗文的范畴之内。因此,提倡书法艺术的创作者要有思想,要给自己的作品预设一个主题。

有思想的前提,必须要有文化,因此就得多读书。多想问题,预设主题,站在全人类文化艺术交流的高度,思考问题,加以探索与实践,才能找到答案。

区别于一般的实用书写,书法艺术的创作是有要求的。完成一件书法艺术的创作,一般需要用心、用手、动情三要素。所以书法艺术家同样需要思想、激情和高超的技术。

在艺术实践中,真正意义上的创作,应该做到"新、奇、险、绝"。这四个字,既可以说是创作的四个方面,也可以是衡量创作成功的四个标准。艺术创作首先是要强调一个"新"字,如果你在继承的基础上,没有一点突破,甚至连一点"新意"都没有,那就谈不上创作,只是临摹与传承罢了。我曾经讲过这样一句绝对一点的话:"在艺术上重复古人是自杀,重复自己也是自杀。"因此,只有创新才有出路,只有创新才算是创作。第二是"奇",但"奇"必须掌握好度,做到"奇而不怪"。如果您的作品一点不"奇",凭什么吸引观众?最后是"险"和"绝",关于这两个字,唐代书法理论家孙过庭在他的《书谱》中有过一段精辟的论述,他的"务追险绝",既为后人点明了艺术创作的方向,也明确地强调了艺术创作必须达到"险绝"的重要性。用现在的话说"险"就是有刺激,有视觉上的冲击力,只有这样才能打动人。所谓"绝",就是独一无二。能做到前无古人称"绝"。如果能做到既无古人又无来者,那就是绝之又绝了。

有人说要做到这四个字太难了,我的意见是首先要有想法,然后需要脚踏实地,一个一个地去努力。要实现这些目标,能不能做到是一回事,想不想又是另一回事。想了,有可能做到也有可能做不到。当然,部分做到也是成功。没想,永远不可能做到。