我要写字

很有意思,著名书法理论家陈方既先生把书法构成的基本要素,归结为"我、要、写、字"四个方面。佩服他的高度概括,从另外一个角度,既简单明了,又切合实际地论述了看似高深莫测的中国书法艺术的形成过程。因为在论述这个问题的时候,绕不开必须明确回答下列问题:比如书法究竟是什么?书法构成的基本要素是什么?有没有自己的基本特征?这个特征又是什么?为什么他们是中国书法形成的基本特征?等等。

中国书法艺术,形成于人的空前自觉。准确地说,是人觉悟到了自己是书法艺术创造者的时候开始的。这个时候,才真正有了中国书法艺术的形式和内容的考量。

紧接着另一个问题又产生了,那就是中国书法要往哪里去?可以往哪里去?这就是如何变化、如何发展的问题?也是如何创造新气象、新格局的大问题。在创造、变化与发展的过程中,能不能突破这些基本要素?有没有什么游戏规则?等等,都是必须要弄清楚,搞明白的问题。

陈先生所说的四个方面的第一个要素是"字",这里的字就是指汉字,不管是汉字的哪一种体,都"各有其形势",都有其各体的规范。"中国书法,首先就是书写汉字的方法,离开了汉字,就没有中国书法。"(《陈方既论书法》第一卷第3页至第4页)第二个要素是"写","书写是书法艺术的中心环节",他的意思是说,每一件书法作品的艺术性,都是在一次性书写的过程中完成的。第三个要素是"要",是作者想要书写,是作者发自内心,性情所致完成的。第四个要素是"我",既然是我要写,就要有我的情怀,我的气息,我的格局,我的修养与功夫,我的面目与风格。陈方既先生最后说:以"字"为素材,以"写"为手段,以"要"为动力,以"我"为主宰,有机合成,才能创造书法艺术。(《陈方既论书法》第一卷第5页)

陈方既先生认为:"书法能否成为艺术的关键,不在其形式、用途,而在其是否确有审美价值,能否给人以审美享受。"(《陈方既论书法》第一卷第11页)笔者也同意,能给人以审美享受的主要表现在"写",但是认为审美享受也应该包括作品的形式和内容,离开了形式和内容的笔法、结体、趣味、功力、修养是空洞的,缺乏内涵的。

关于作品的时代特征,笔者以为社会存在决定人的意识,当代的书法家一定会留下当代的印记,不要过分强调。作品的时代风格,应该是一个自然而然形成的过程。一百年之后,或者三百年之后自然会有定论。笔者认为当下也是一个可以充分扬"我"的时代,每一位艺术家虽然是在夹缝中求生存,但是由于信息技术的高度发达,可资我们参考、学习的资料也比以往任何时候都丰富得多。

不过有一个问题倒是值得深入思考和研究,那就是陈方既先生所说的:历史上出现过无心求"我",而自有"我"在的时代。而今则到了有心求"我",难得有"我"的时代。因此,笔者又认为有"我"的意识要有,但是有"我"不可强求,它应该是一个水到渠成,自然而然的过程。

当然,这个水到渠成和自然而然的背后,就是你怎么学?学几分?不是说要"先入后出"吗?有的人是始终入不了门,但也有的人是入了门却找不到出口。怎么办?这其中还是一个方法问题,一个综合修养的问题。所以说"功夫在字外"。

书法的时间与空间

任何艺术都是一种形式。观众首先是通过艺术的形式,直观地了解艺术,深入地欣赏到艺术作品中所蕴含的内容。书法又是视觉艺术,人们通过书法作品的形式,可以欣赏到不止于形式的美。其中包括汉字书体的美、文字组合的美、布局章法的美和思想内涵的美等等。

书法又是时空艺术,为什么这样说呢?因为书法艺术中,汉字的结构、通篇的布局与章法,都需要有空间的意识。同时,它又必须通过创作主体的书写去完成。而这个书写的过程,恰恰又是书法艺术审美的一个重要组成部分。也就是说,书法艺术的审美不仅要看每一个汉字写得好不好,通篇布局好不好,还要感悟书法家在书写过程中的速度。而这个速度,又与书写时每一个汉字的大小、浓淡、干湿,以及字与字之间的呼应、正侧、挪移等有着密切的联系。速度是有时间概念的,他需要用时间去把握。所以,我们又说书法艺术又是时间的艺术。

书法家从关注造形,到关注书写、关注书写的质量,是艺术创作登上一个新高度的开始。这个时候的创作主体,不仅要有空间意识,还要有时间意识。因此,一件优秀的艺术作品,一定是时空意识俱佳的作品。

由于中国书法的创作工具是这支神奇的毛笔,加上会在宣纸上晕化的墨水,诸多的不确定因素,决定了中国书法的书写过程,会有许多不为创作主体所控制的偶然现象。而且这种书写的瞬间性和不可重复性,既是中国书法艺术富有审美价值的具体体现,也是中国书法具有相当难度的实际存在。这种在实际书写中遇到的困难,远比绘画来得复杂和不可预测。著名书法理论家陈方既先生在他的《书写论》中说:书法家至少要做到"心理与生理"的矛盾统一和"精神与物质"的矛盾统一。

所谓心理与生理的矛盾统一,是指心理上要达到的效果与生理上所能达到的书写水平之间的矛盾。因为中国书法的创作过程,无论你主观上是如何设想的,设想得有多完美。但是到了临场书写前,还是模糊的、朦胧的,只能下了笔,随着书写而逐渐清晰起来,不可能完全依照你的设想而展开。这个时候就需要你发挥所有积累的功夫,因势而为、随机应变,直至完成全部书写。这就是说,中国书法艺术创作的效果可以预设,但难以完全预料。这样的矛盾存在于每一次书法的创作中,每一个人都毫无例外。所不同的是每一个人因为他的修养、学问、见识的不同和手上调控能力的高下而实际效果有所不同罢了。

所谓精神与物质的矛盾统一,是指创作时创作的心态、精神面貌,以及书写的环境、笔墨纸砚是否顺手等等。按陈方既先生所说,有五个方面的因素综合形成了良好的书写状态。这五个方面是:书识、书工、书感、书意和书兴。即以创作者对书法的根本性认识和所掌握的书写基本功为基础,以良好的书写感觉为素养,受书写内容的激发或特定文字内容孕育的驱动,到了"不得不书"之时,才引发了挥毫的冲动。

画家取象于自然,书家取象于心灵。中国书法书写的瞬间性和不可重复性,决定了书法艺术的难度和高度。初学书法,由生至熟。由生入熟易,由熟入生难。因为"入熟"靠的是功夫磨练,而"入生"需要字外功夫的积累,达到艺术上的"化境"才能实现。正如郑板桥题画竹诗所云"四十年来画竹枝,日间挥写夜间思。冗繁削尽留清瘦,画到生时是熟时。"此时的"生",已经不是当初的"生",而是一种新境界升华出来的"生趣",是一种得其意而忘其形的"生"。

还有一个问题是正确处理好"法与意"的问题,得法而又能不被法所矩。石涛有句名言"无法而法,乃为至法。"北宋艺术鉴赏评论家董逌在其《论书》中也说"若一切拘于法度,非书也。"在艺术创作中,法是为意服务的,如果不能为艺术创作服务,虽然法度具备,也毫无意义。"意为书之本,法为书之用。"(见刘熙载《艺概·书概》)在书法史上有独特风格的苏东坡,曾经对守法为教条的人说:"吾书意造本无法"彻底否定了守法而无新意的书写。

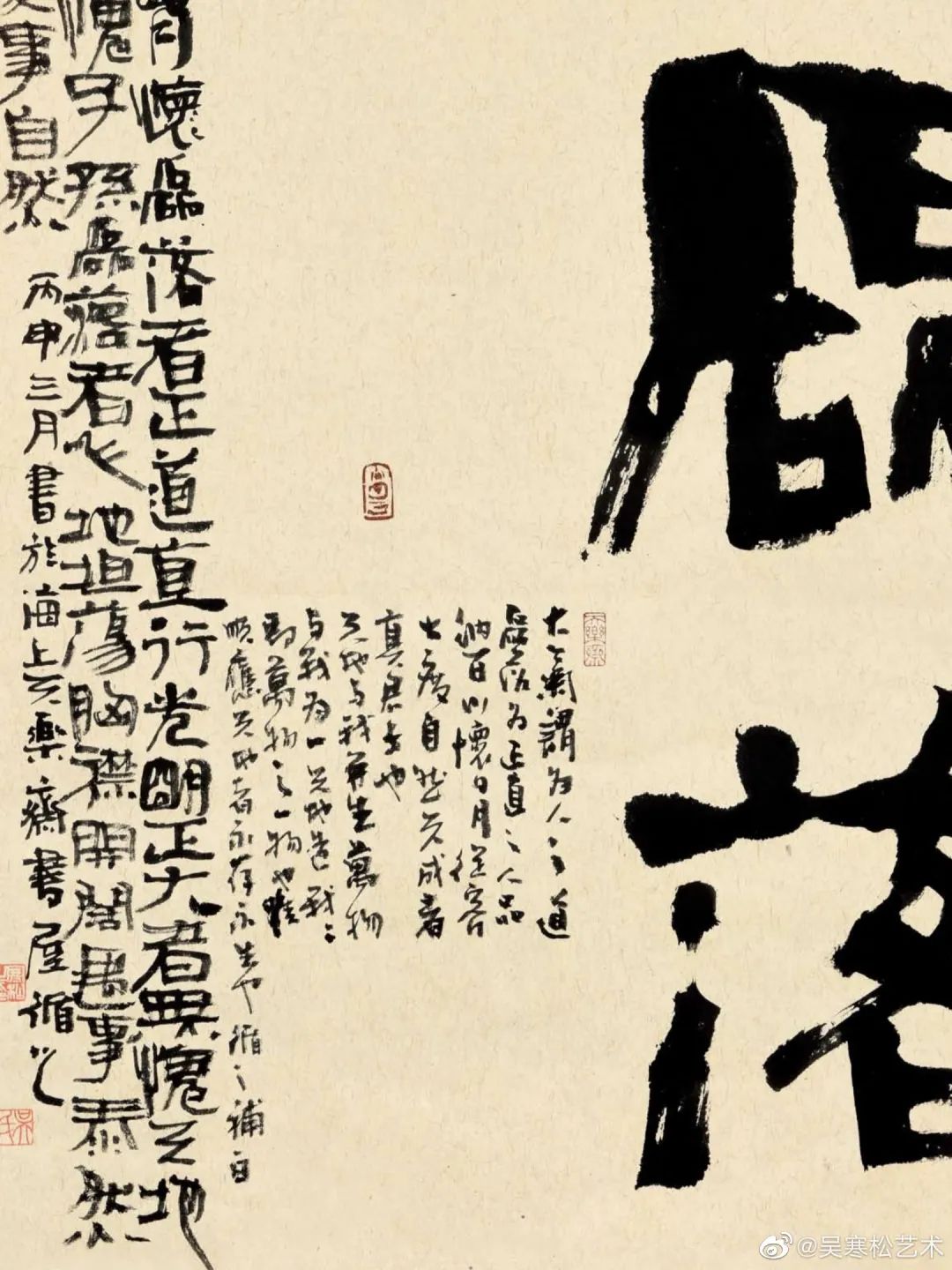

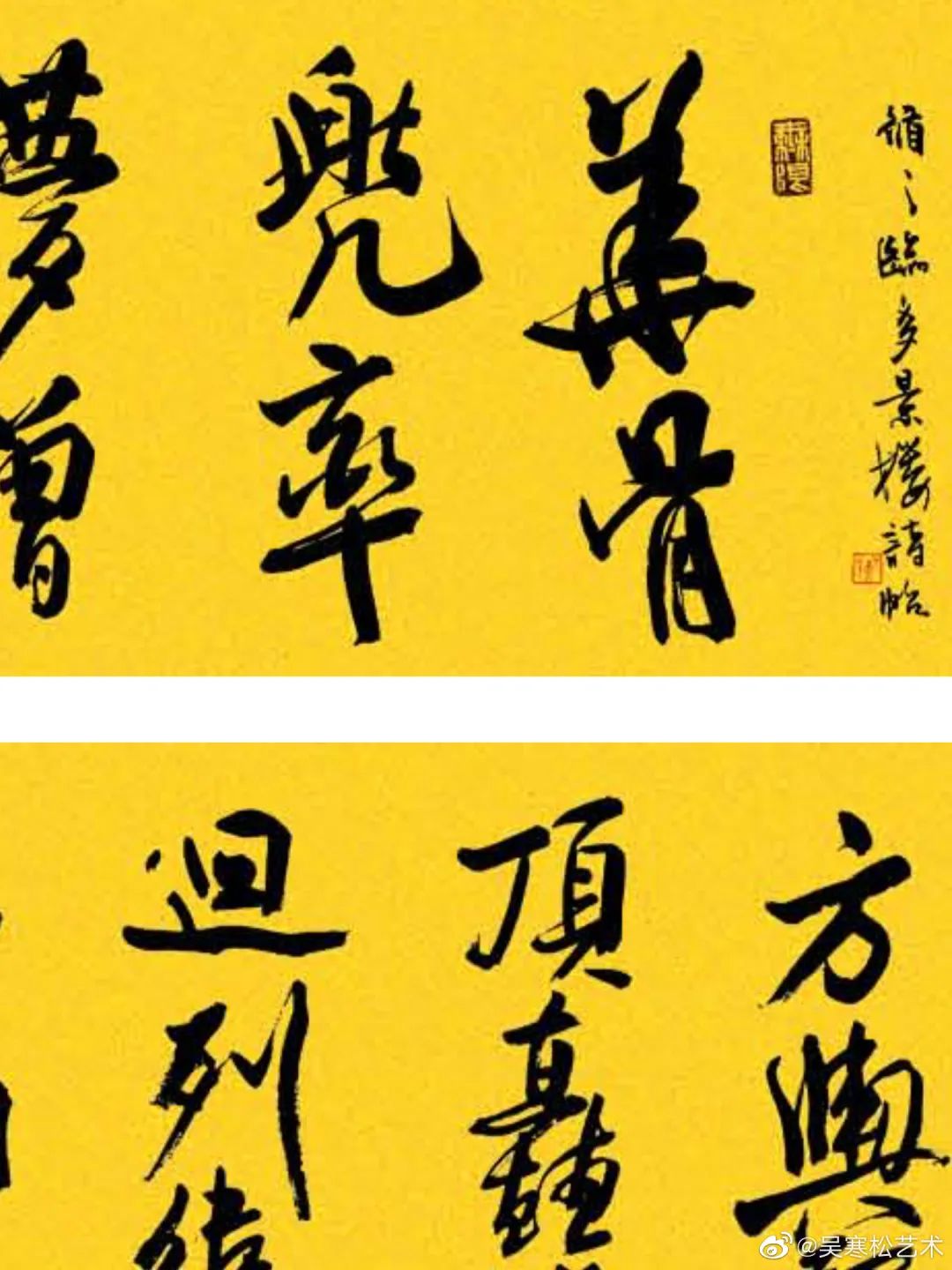

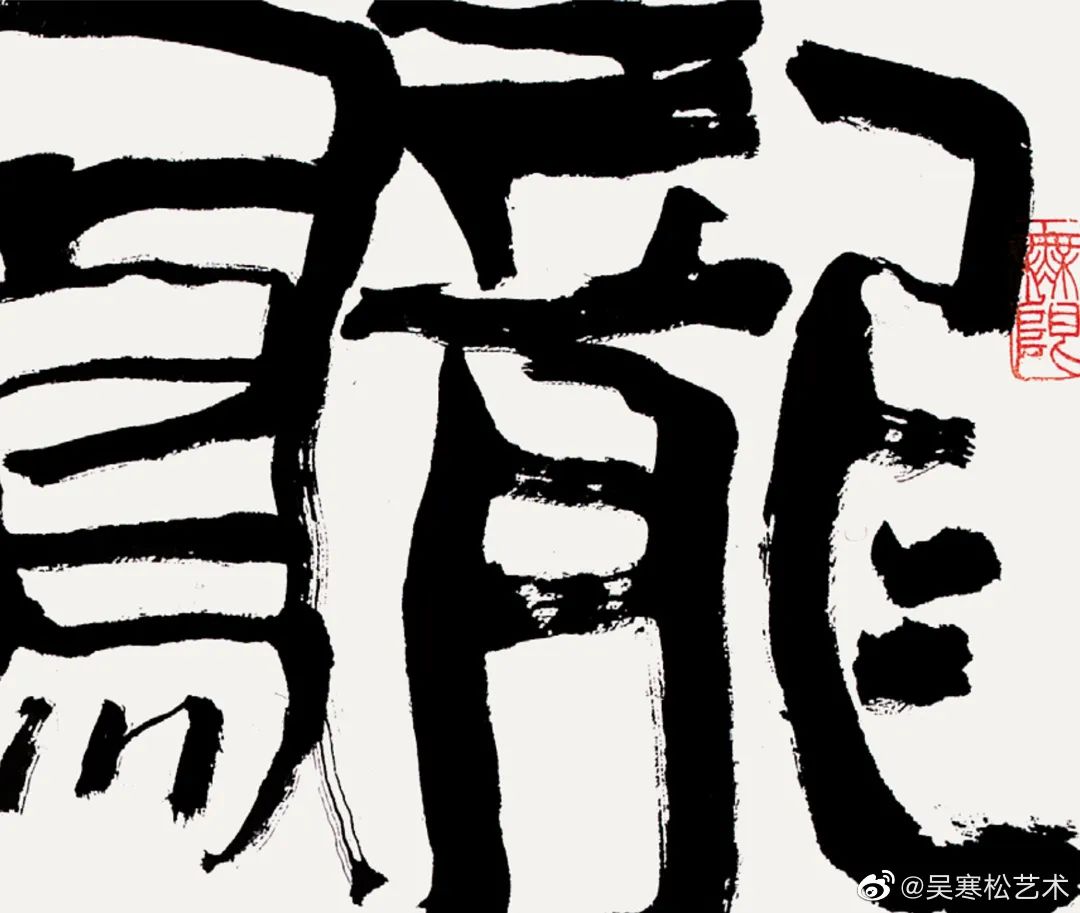

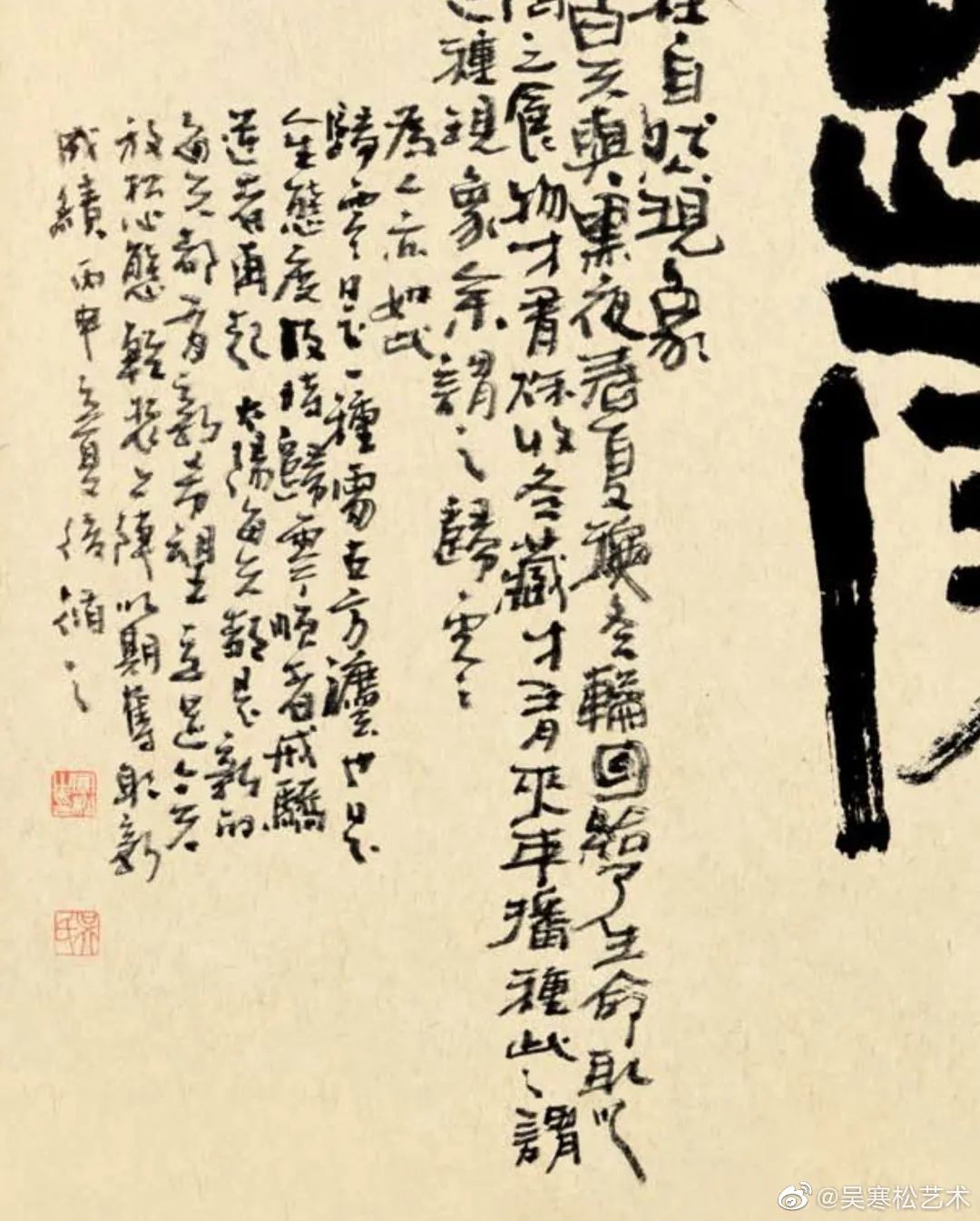

(本文插图选自《循之书画集》)