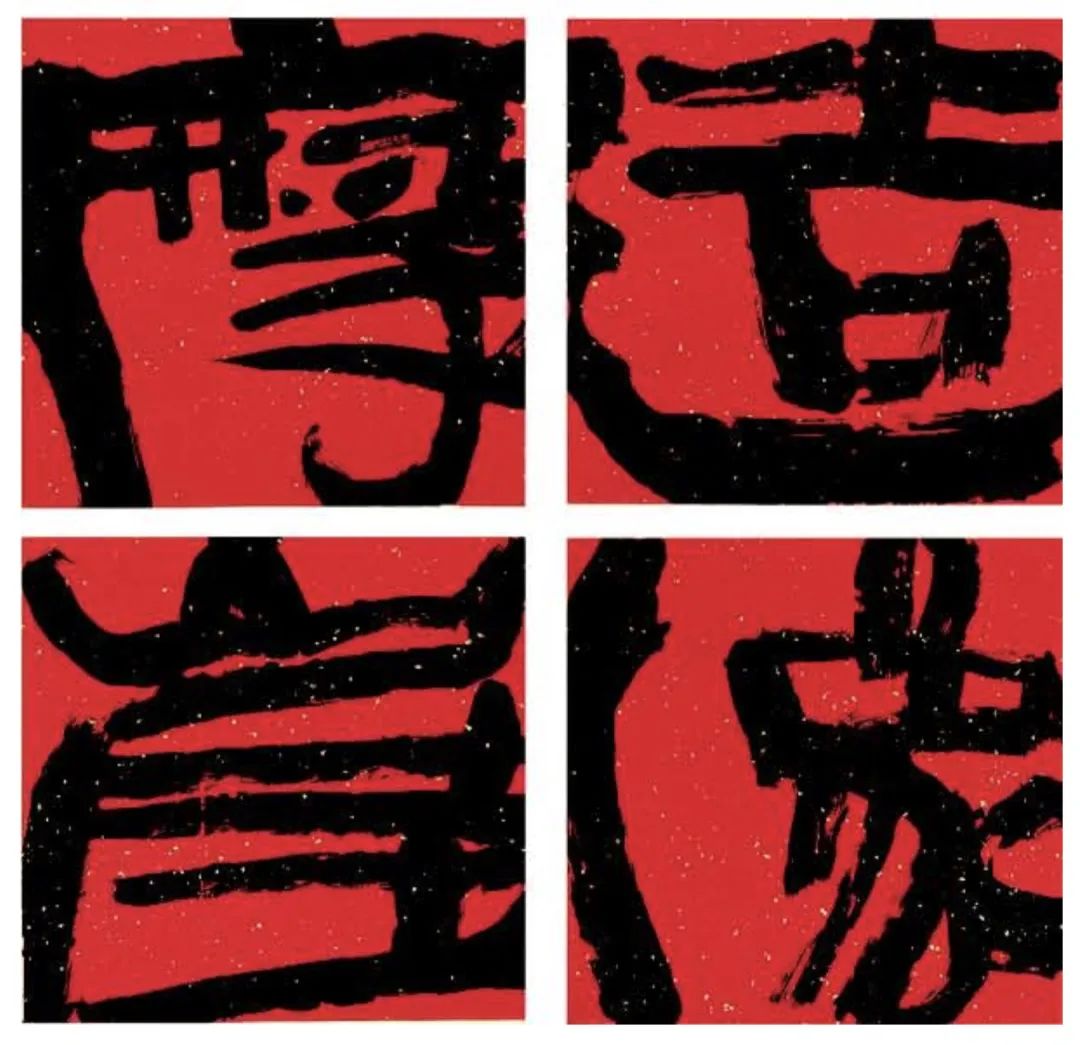

识象|化象|意象|立象

在中国书法已经可以成为纯粹艺术形式的当代,对书法艺术创作的规律进行深入的探讨,有着非常重要的现实意义。识象、化象、意象和立象是书法创作所绕不开,必须面对、必须回答的主要问题。

识象、化象、意象和立象,既是认识中国书法艺术形成不可跨越的四个阶段,又是书法创作客观存在的整个过程。简而言之,就是从认识和理解汉字开始,追寻和还原汉字神形并茂的气象,主观意象地创造具有个性特点的新形象。

识象,就是要循根和解读每一个汉字的来源,辨别和了解它的构成原理。甚至要判断哪些是可以挪位的,在什么情况下,可以省略部件,一个简体字所对应的几个繁体字的不同用法,等等。

化象,的"化"字,是两个一正一倒的"人"组合在一起。正,表示生。倒,表示死,表示"入土为化"。"化"的本意为改变、变易。表示物体消融,改变现状。一句话,就是当你面对几个汉字,在挥毫书写前有没有根据内容的需要,进入到一种融合整体的"化境"。这种"化象"的构思过程,是孕育产生新"意象"的前提。有化才有新,能化才能立。

意象,"意",指心意。"象",指物象。所谓意象,就是主观意识中被选择而有秩序的组织起来的客观现象(也可以称为客观物象),经过创作主体匠心独运的情感活动,而创造出来的一种艺术形象。意象,就是寓意于象,就是用来寄托主观情思的客观物象。

立象,就是取法万物而立象。也就是古人所说:“仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。""立象以尽意"既是《易传》的哲学观点,也是美学观点。它的意思是圣人用确立《易》象的办法,来充分表达自己的意念。同理,书法家在创立自己的书法艺术形象时,也是有感而发,尽情地表达了自己的意念。因此,象是具体可感的形象,意指创作主体的思想、情感和意趣。"象生于意,故可寻象以观意。(王弼《周易略例·明象》)

循之|《潜心龙门造像,觅法摩崖石刻》(局部)

从识象、化象、意象到立象,相同的是每一个书法家的创作都绕不开这个过程。不同的是由于创作主体的审美理想不同,艺术意识不同,传统功力不同,以及气质、修养、个性的不同,最后所立之象当然也会各有不同。比如,识象与否,识象的深浅,会直接影响化像的效果。如果化象不充分,溶合的效果就会减弱,就会直接导致意象的模糊。不确定和模糊的意象,就好像创作主体连自己想要什么,都不明确的状态下挥写,你说会有好的立象产生吗?会有匠心独运、具有良好个性风格的艺术作品产生吗?因此只能沦为写字匠、抄书匠,成为"书奴"。

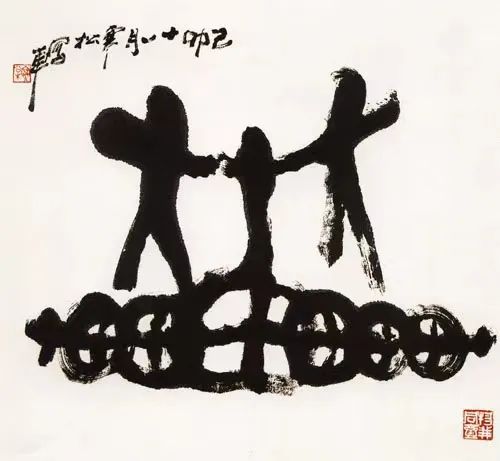

循之|《車系列之一》

文字内容与书写情感的高度一致性,是产生优秀书法作品的关键。因此,书法家自选和愿意写的内容,成功率比较高。求字者点题,不管书家愿不愿意或喜欢不喜欢,就根本谈不上创作激情。所以,只能是"逢场应酬"而已。为了更好地说明这个问题,我举个创作的实例:有一次,一位开面包房的老板要我写"车轮滚滚,财源广进",我嫌这个内容太俗气,决定不写,提高润笔费也不写。过了好几年,直到这位老板把要写这八个字的原由,一五一十说了出来之后,我才改变了原来的想法。叙述中,这位老板居然这样说:我和我老婆两个人每天做面包,靠一辆汽车把面包送到店里,赚的每一分钱都离不开这辆车…,这就有了写"车轮滚滚,财源广进"的想法。当时不知是被这位老板的创业故事所打动呢?还是被他执意求字的想法所感染?我居然陷入了沉思。突然,"两个人"、"一辆车"、"财源广进"这三个要素在我的脑海里盘旋。盘旋的结果是从"识象"到"化象",居然还产生了"意象"。那就是用一个"车"字,表达了这位老板想要表达的所有意思。这个"车"字甲骨文的写法有很多种,其中有两个轮子、四个轮子、甚至有更多轮子的写法。据考:轮轴上方有箱体(可以保护人)的是战车,俩个人站在轮轴两侧的是用来灌溉农田的水车。这就是"化象"成功,完成"意象"的过程。因此,一辆有两个人操作的水车就这样,活生生的出现了。后来我把两个轮子,变成了四个轮子。又把轮子,变成了铜钱。老板又说把它变成了六个轮子更好。因此,"六六大顺"这个概念也被体现出来了。这样一来求字的人高兴了。作为创作主体的我,写的也舒心了。达到了两全其美的效果。更有意思的是,这个过程还触发了我继续创作,干脆把"车"这个概念继续挖掘下去,我的《车》系列作品就这样产生了。

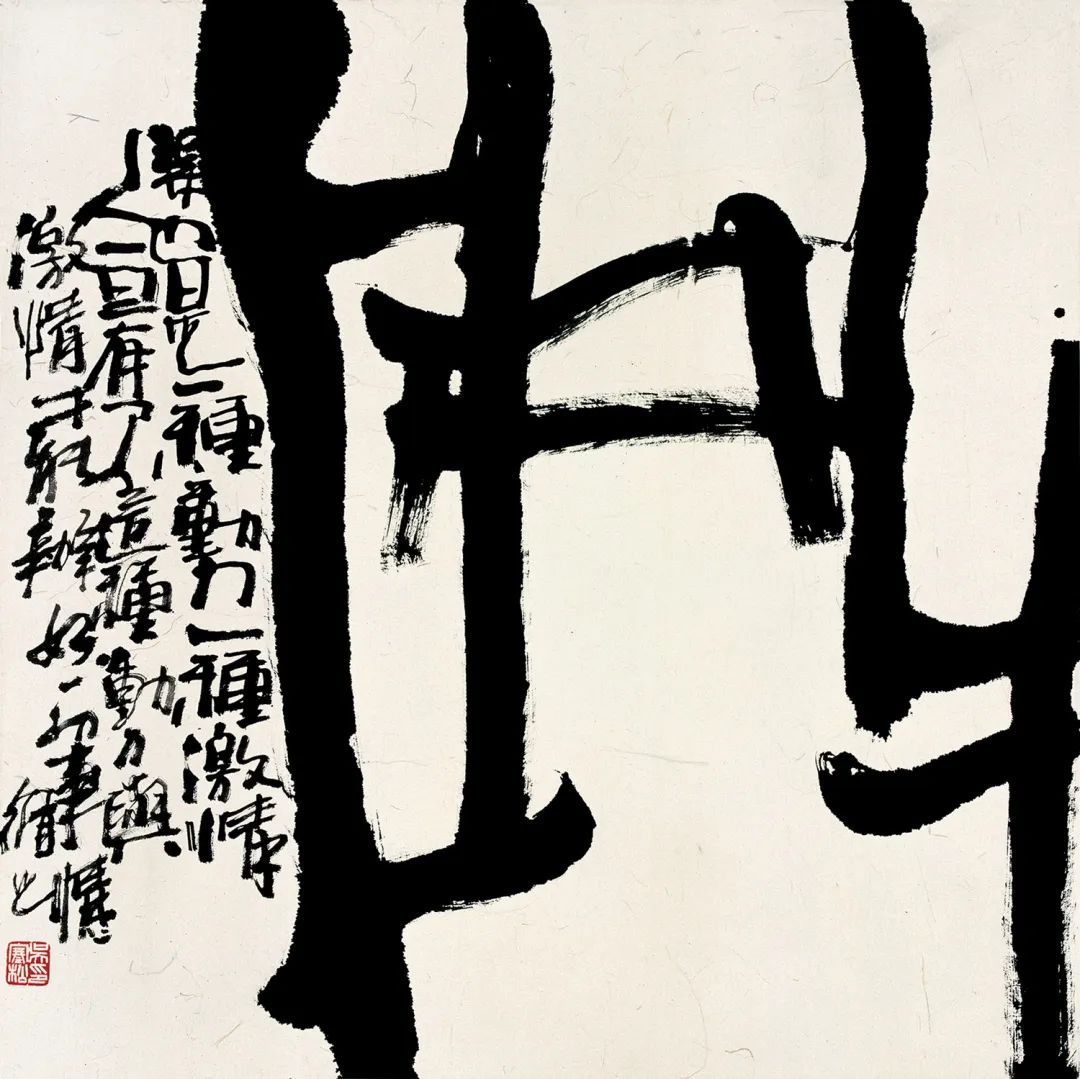

循之|《開系列之一》

还有一次,有一家上市公司的老总求写"開門"两字,还说已知晓并很欣赏我的《開系列》作品问世。希望我用同样的感觉去创作"開門"。我觉得这个理由有点牵强,因为《開系列》不等于《開门系列》。《開系列》的创作是受破旧门窗的影响而引发的创作,与写《開門》没有直接的关系。因此,我决定暂时搁置,找个机会了解一下求写《開門》的原因。当我得知,是因为他的朋友李嘉诚总是谦恭地为朋友的到来开门而感动,决定以他为楷模,向他学习待客之道时,我被这位求写《開門》的老总感动了。本来非常平凡的《開門》两个字,突然间增添了丰富的内涵。本来我不觉得有创作意义的两个字,一下子变得非常有意义、有必要去创作一番。这一个创作的故事再次证明,只要有意义,就能激发创作的激情。没过几天,一件既有《開系列》基本风格,又不类同于《開系列》的《開門》作品就这样问世了。为了使《開門》这件作品的内涵更加丰富,我在这件作品的落款中这样布白:"人生须开三门,得道者开宇宙之,行善者开世间之门。然,欲启此二门,必先开心灵之门。"接着还补充道:"人为物之主,心为人之主。故心者,万物之主也。"据说,这件作品现在就陈列在位于静安寺这家公司的上海总部。

循之|《開门》

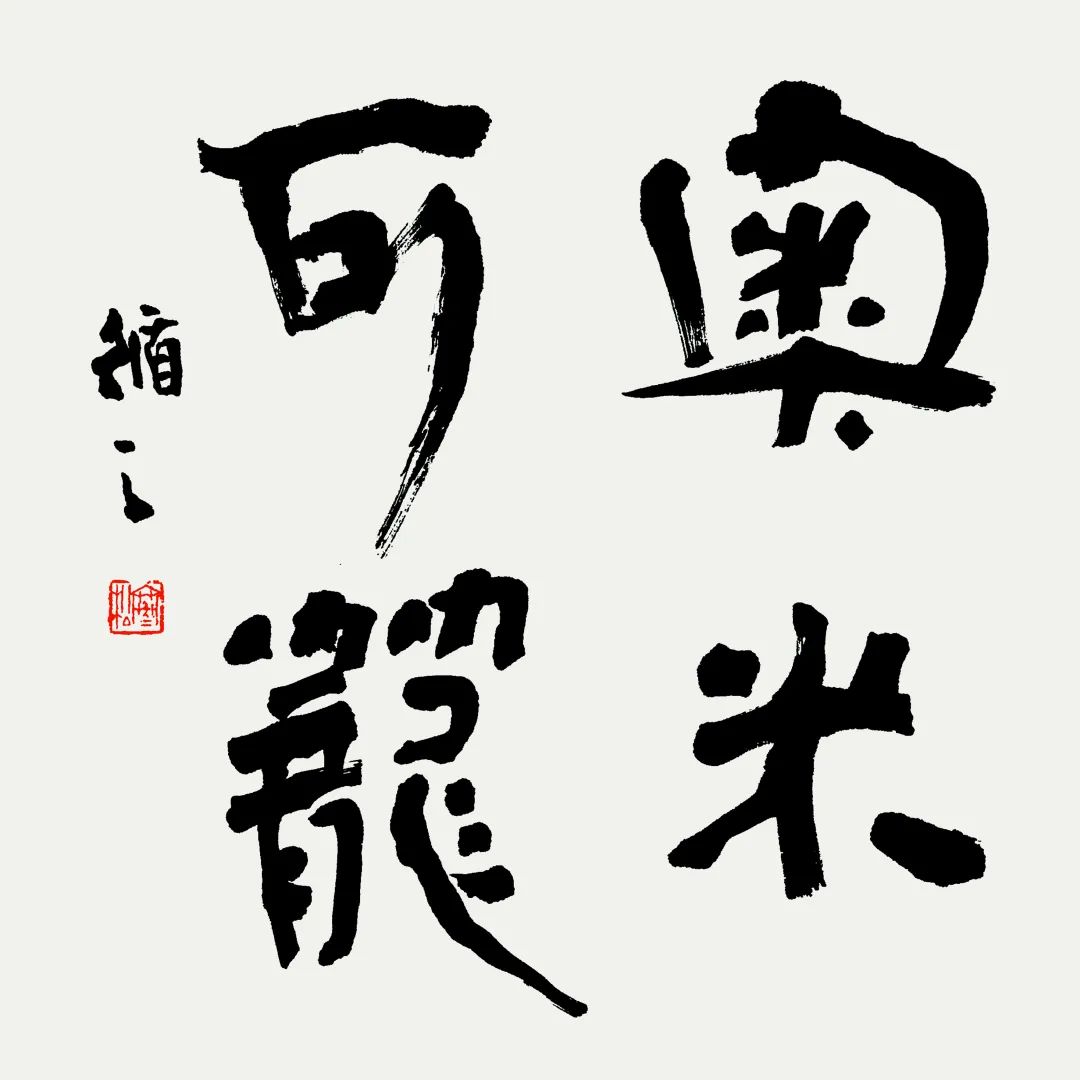

在我的书法艺术创作生涯中,这样的例子还有许多。比如"喫茶无事,无事喫茶",比如《凹凸系列》,再比如《黑白系列》,还有最近完成的《奥米可笼》等等。上面两例以及创作《诚信》的过程,算是比较典型的从没有兴趣,到培养、激发出创作的欲望。最后完成一生中难以忘却的作品。直到今天,还可以就这个话题作为案例,谈谈自己的创作心得。

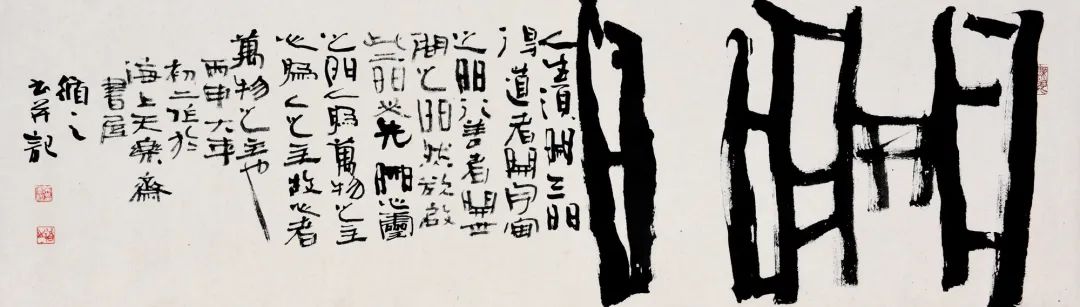

笔者以为:作为创作主体,不仅要有化象为意的能力,还要有立意为象的本领。

为了具备这种能力和本领,创作主体不仅要有宇宙意识、时空意识,更要增强自己的创作意识。不仅要有这三种意识,还必须做到三者的统一。三者统一了,就能达到天人合一,自然而然的境界。这样才能做到学法又不拘于法,所谓三分遵守,七分自我。既着意思考,又随意挥写。

循之|《奥米可籠》

书法艺术创作的主体应该深知,前人传下来的法度可以规范我们的运笔,结体,甚至章法,却不能规定我们的创作心灵。我们的创作应该是自由的,有矩无束的。前人的经验,我们可以学习、吸取,却不可以照搬他们的模式。因为前人的艺术精神已经不可再现,也无需再现。我们有我们的时代精神、个人风格。我们尊重前人创造的艺术,但我们鄙视今人重复古人的成果。因此,这还是一个如何继承和如何创新的问题。也是一个如何对待昨天、如何面对今天和如何看待明天的问题。