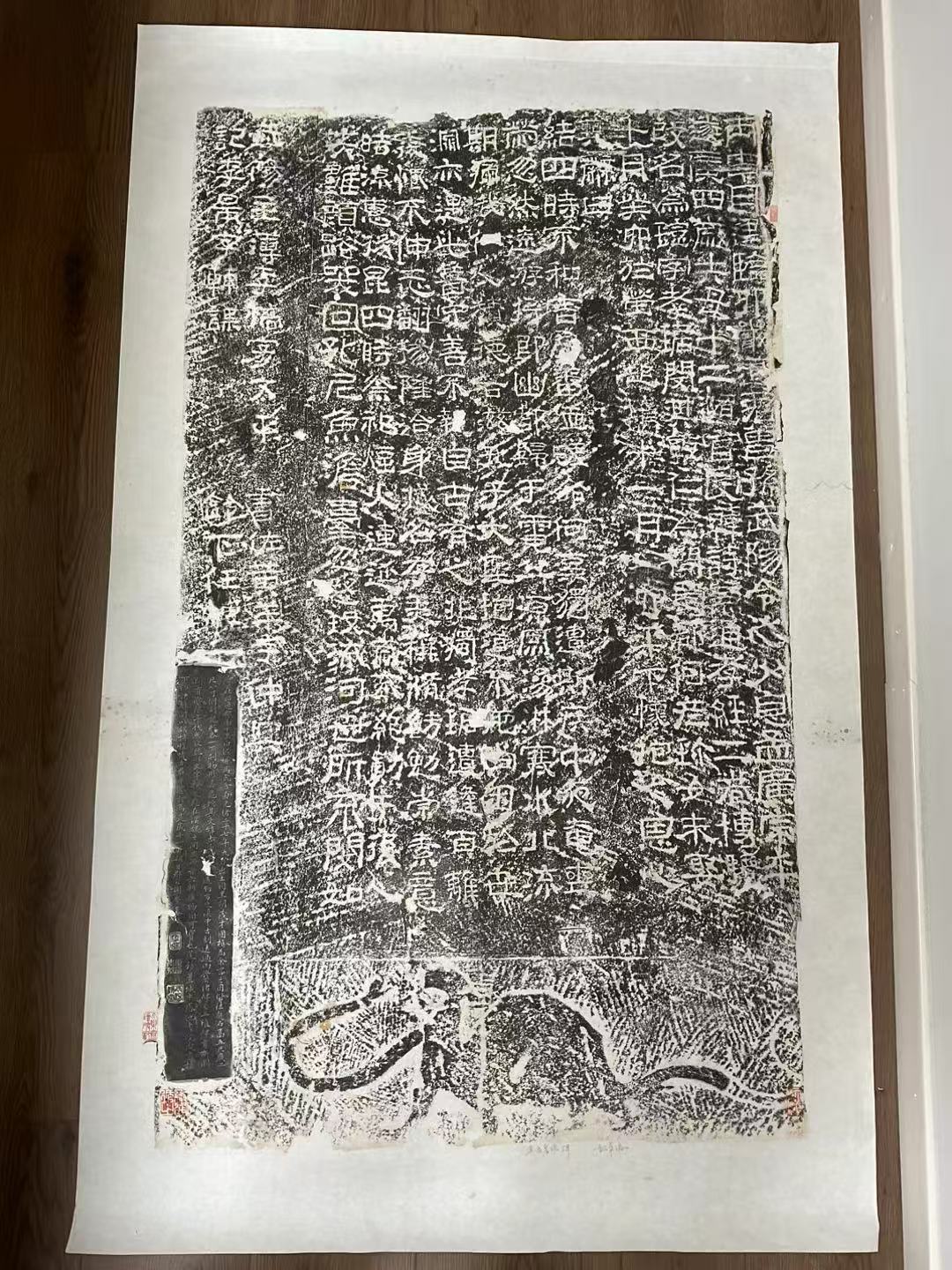

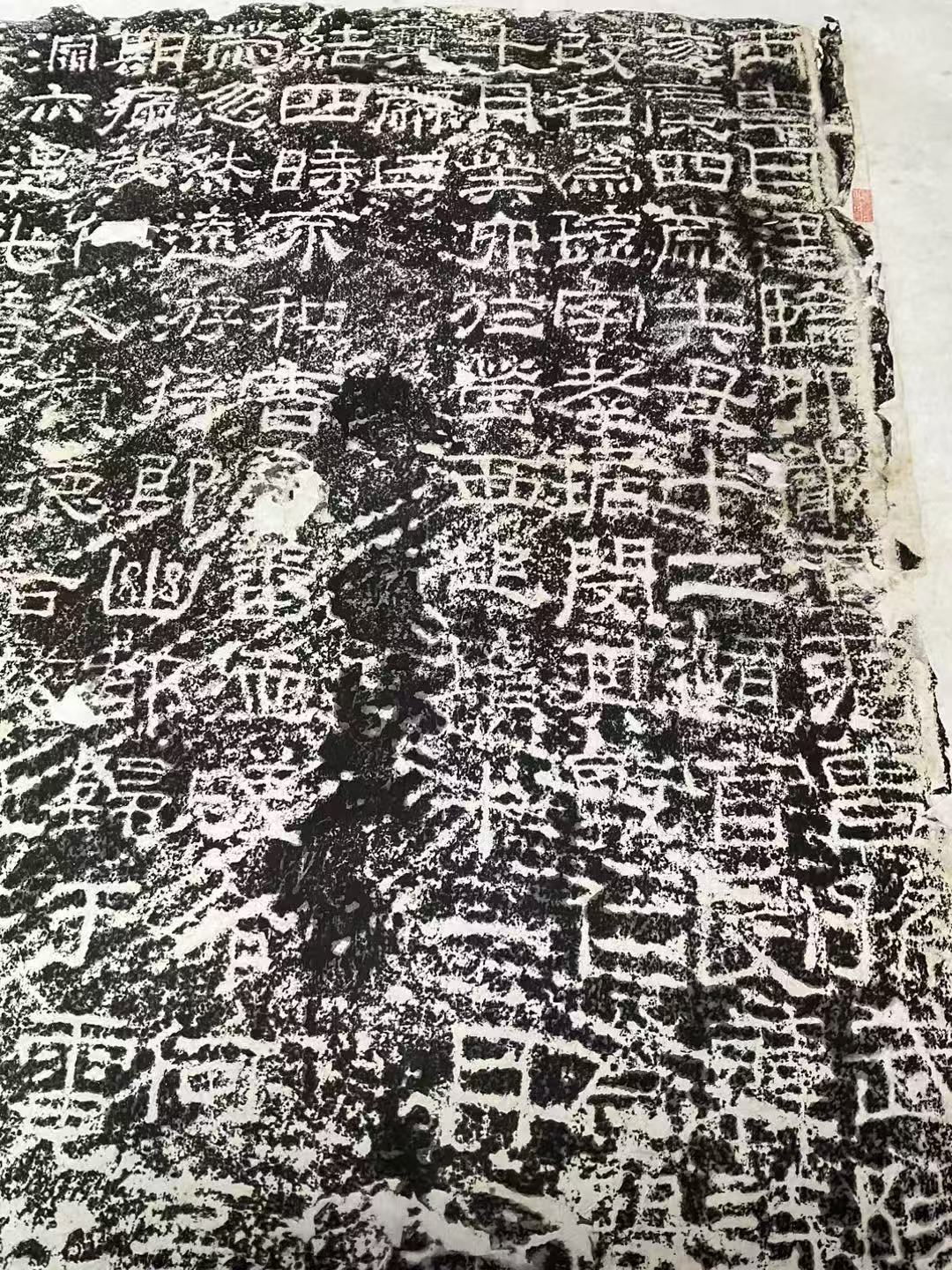

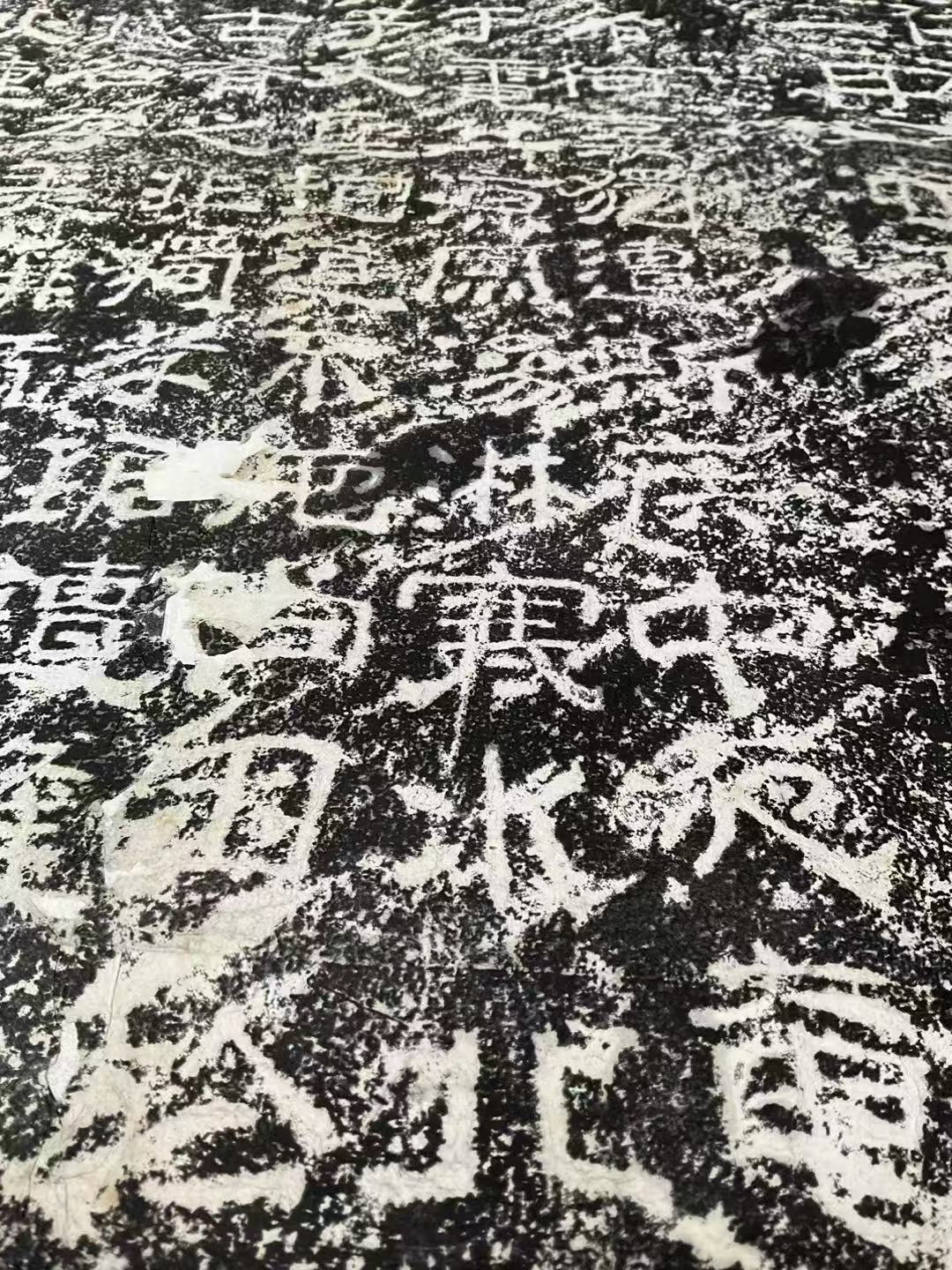

《孟孝琚碑》

《孟孝琚碑》是东汉时期的一块重要碑刻,全称为《汉孟孝琚碑》,又称《孟广宗碑》《孟琁残碑》。该碑立于东汉永寿二年(156年),是现存较早的汉代碑刻之一,具有重要的历史和书法价值。

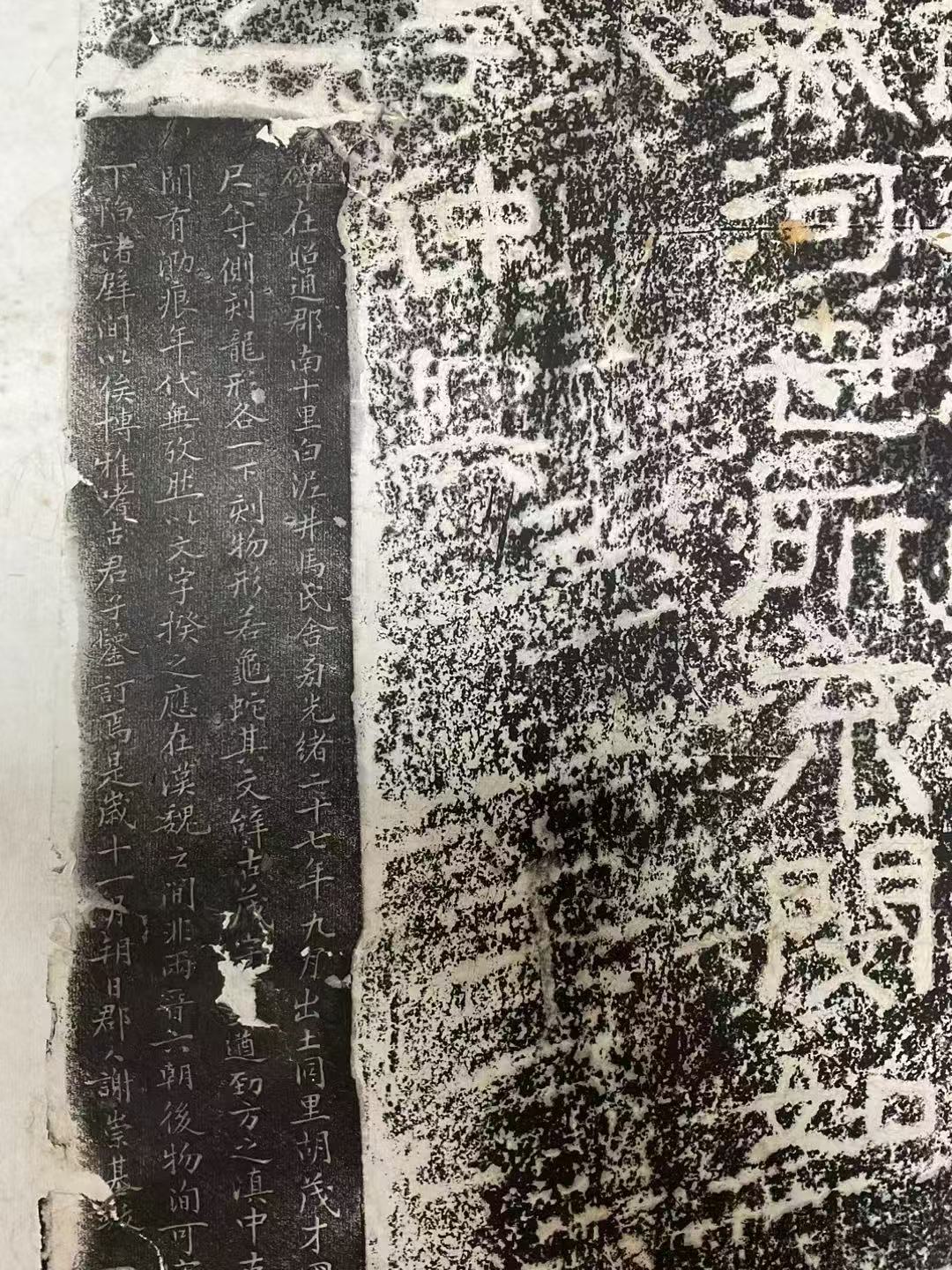

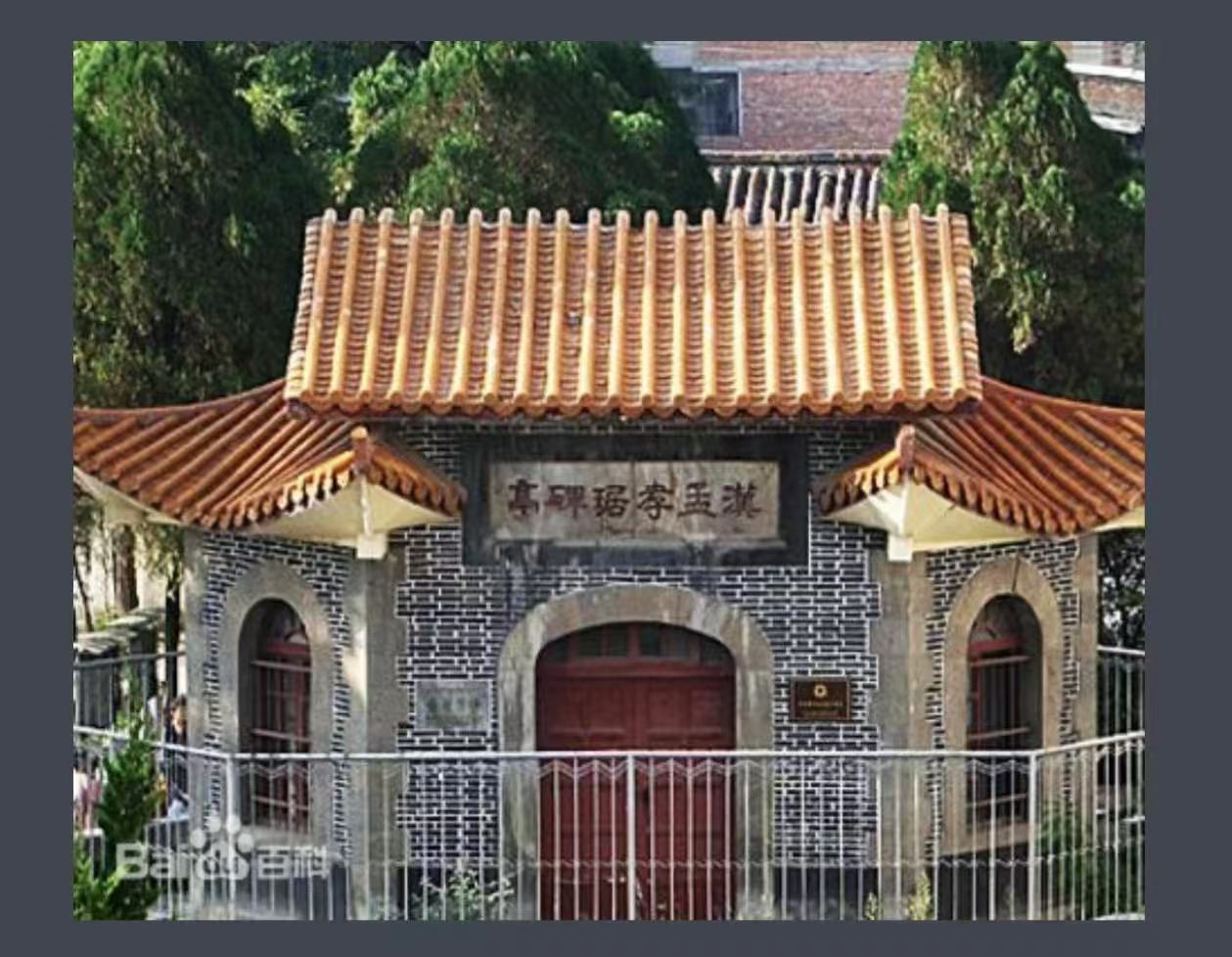

孟孝琚是东汉时期的云南昭通人,十二岁时随父亲到武阳学习《韩诗》和《孝经》,博览群书,改名孟琁。因疾病早逝,其父下属为其刻碑纪念。《孟孝琚碑》于清光绪二十七年(1901年)在昭通县南白泥井马氏舍旁出土,现存凤池书院。是云南地区至今发现最早的汉碑之一。文记载了孟孝琚的生平事迹和家族背景,还反映了东汉时期的政治、社会和文化状况,是研究汉代历史的重要资料。

《孟孝琚碑》高133厘米、宽78厘米,碑的下部有龟蛇。据史料记载碑侧还有龙纹和虎纹。碑文共15行,其中第5行3字,第13行无字,第14行16字,第15行10字,其余每行21字,( 按上下文推测,每行缺六到七个字),合计残存260字。此拓片今藏浙江海盐澉浦吴氏天乐斋,钤有"澉浦循之""循之读过""天乐斋读碑记""天乐斋"等印。

《孟孝琚碑》局部

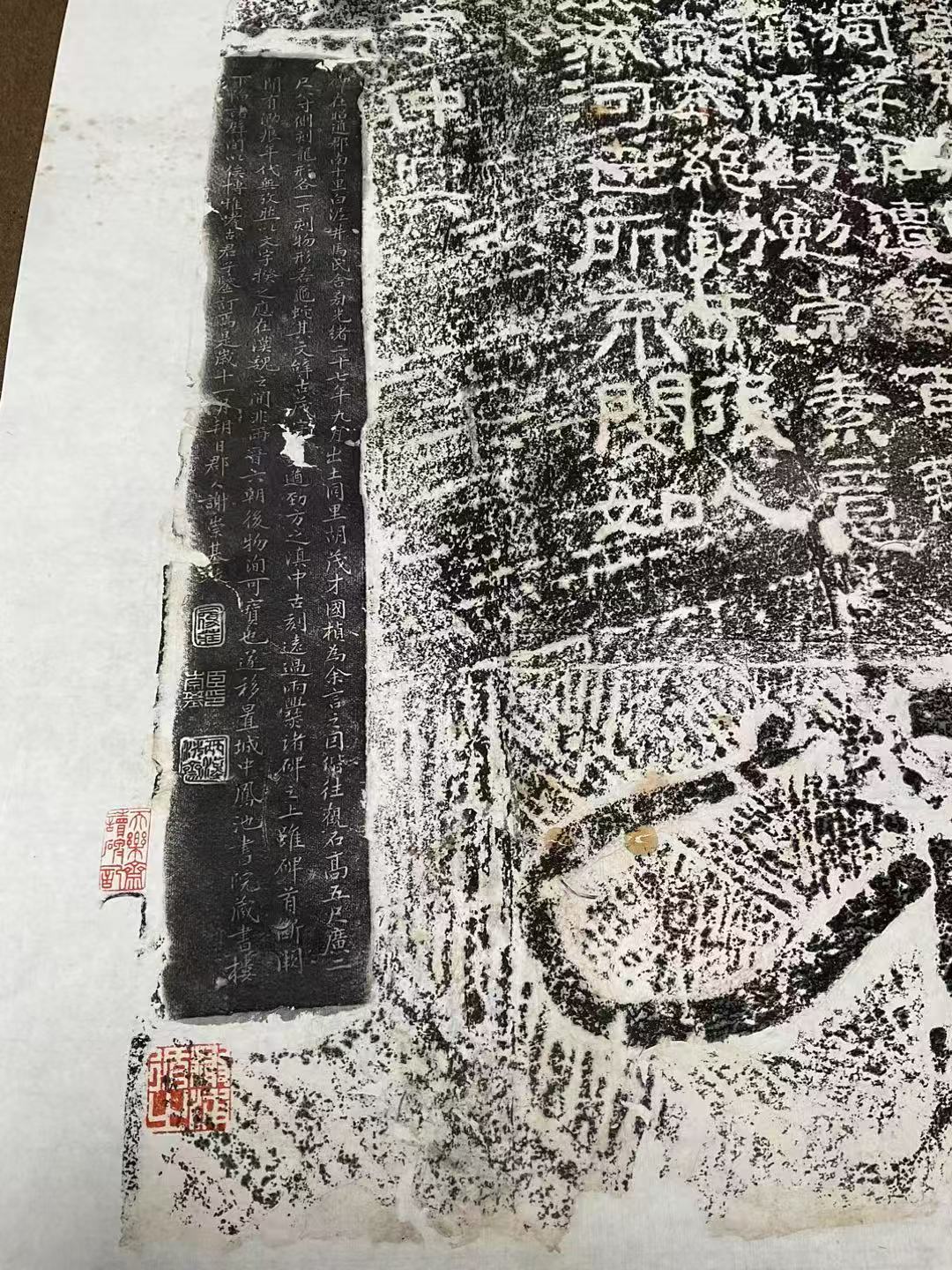

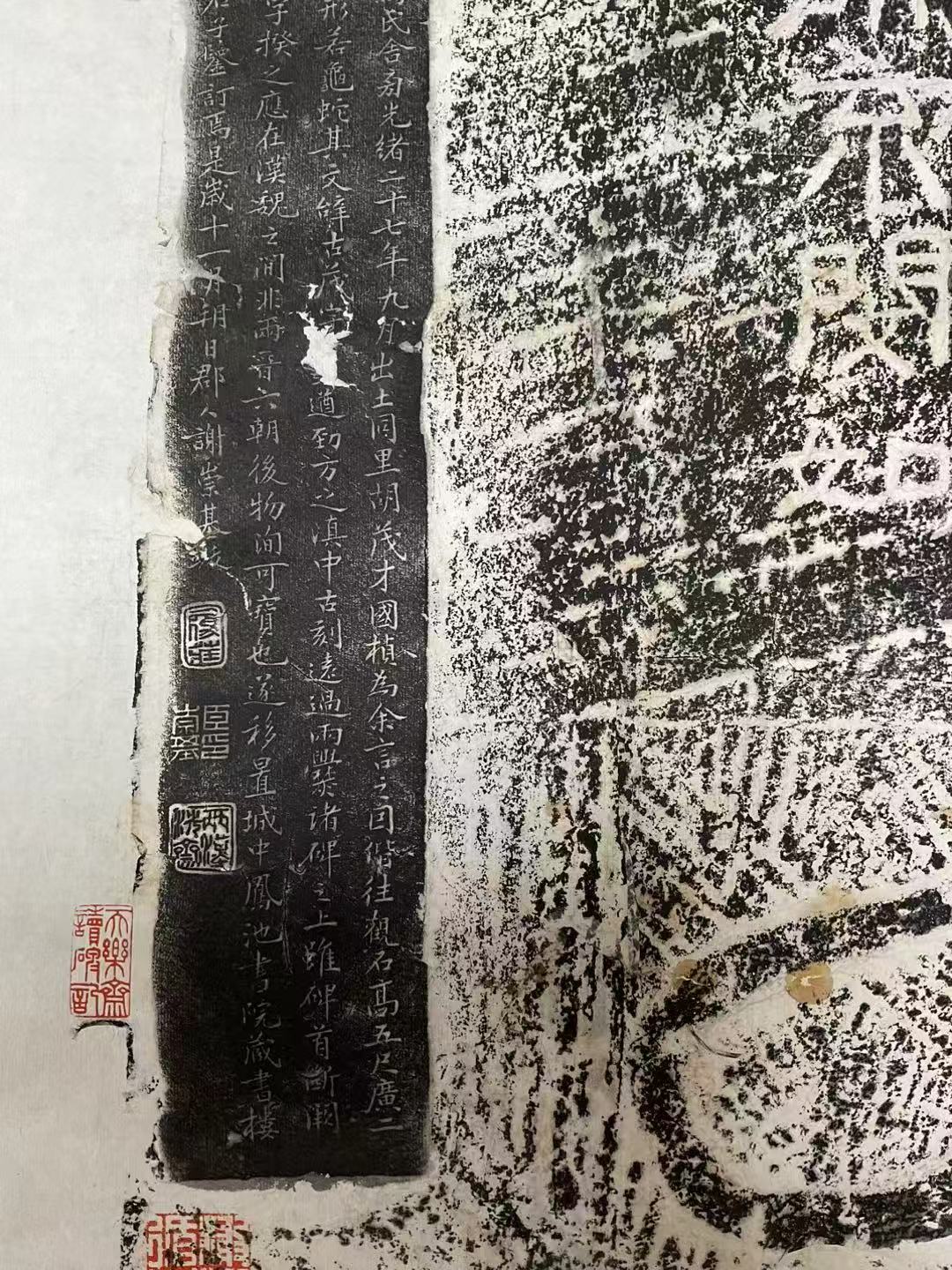

据专家断定《孟孝琚碑》的拓本主要有2种:清末民初拓本,第一行“息”字右上竖笔清晰可见,笔画与碑石边沿未泐连。第三行“改”字左旁顶上未连及石花。第八行“困“字左边竖笔未损断。左下方谢崇基跋完好无损。民国二十年以后拓本。谢崇基跋中已有数字损坏,第二行“形“字右下未笔损泐,痕如绿豆大小;第四行“月“字损,“跋”字左上“口”形稍损。根据这个断定,澉浦吴氏天乐斋藏本当为民国早期拓本。

关于孟孝琚的父亲,历史资料中并没有明确的记载。因此,我们无法确定孟孝琚的父亲是谁。不过,根据孟孝琚的生平事迹,我们可以推测他的父亲可能是一位有一定地位和学识的人,另有一种说法,其父亲就是武阳令(东汉时指今天的四川省眉山市彭山区),因为孟孝琚能够随父亲到武阳学习《韩诗》和《孝经》,并博览群书,这表明他受到了良好的教育。同时,孟孝琚早逝后,其父下属为其刻碑纪念,也反映出他的父亲在当时的社会中可能有一定的地位和影响力。

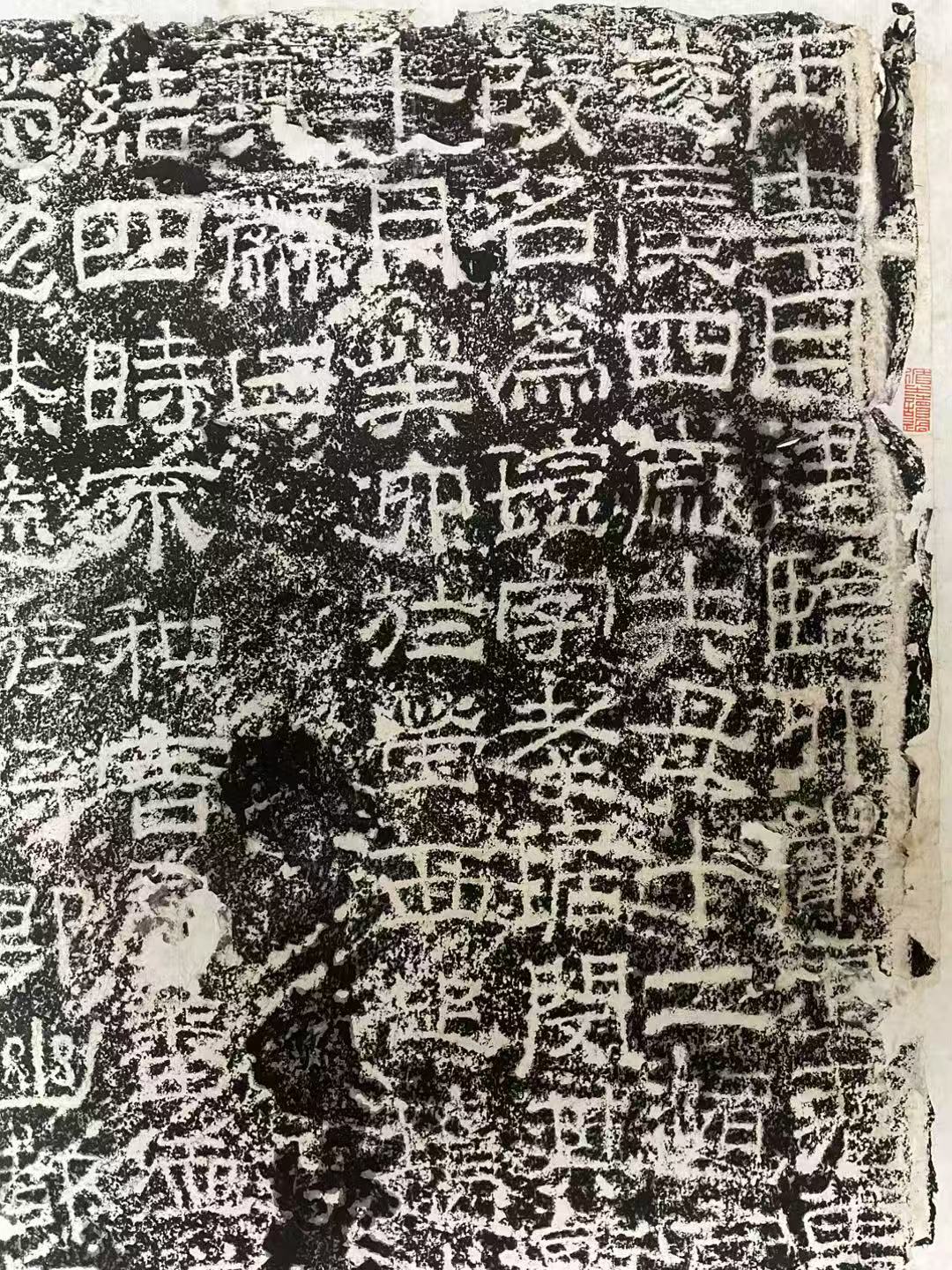

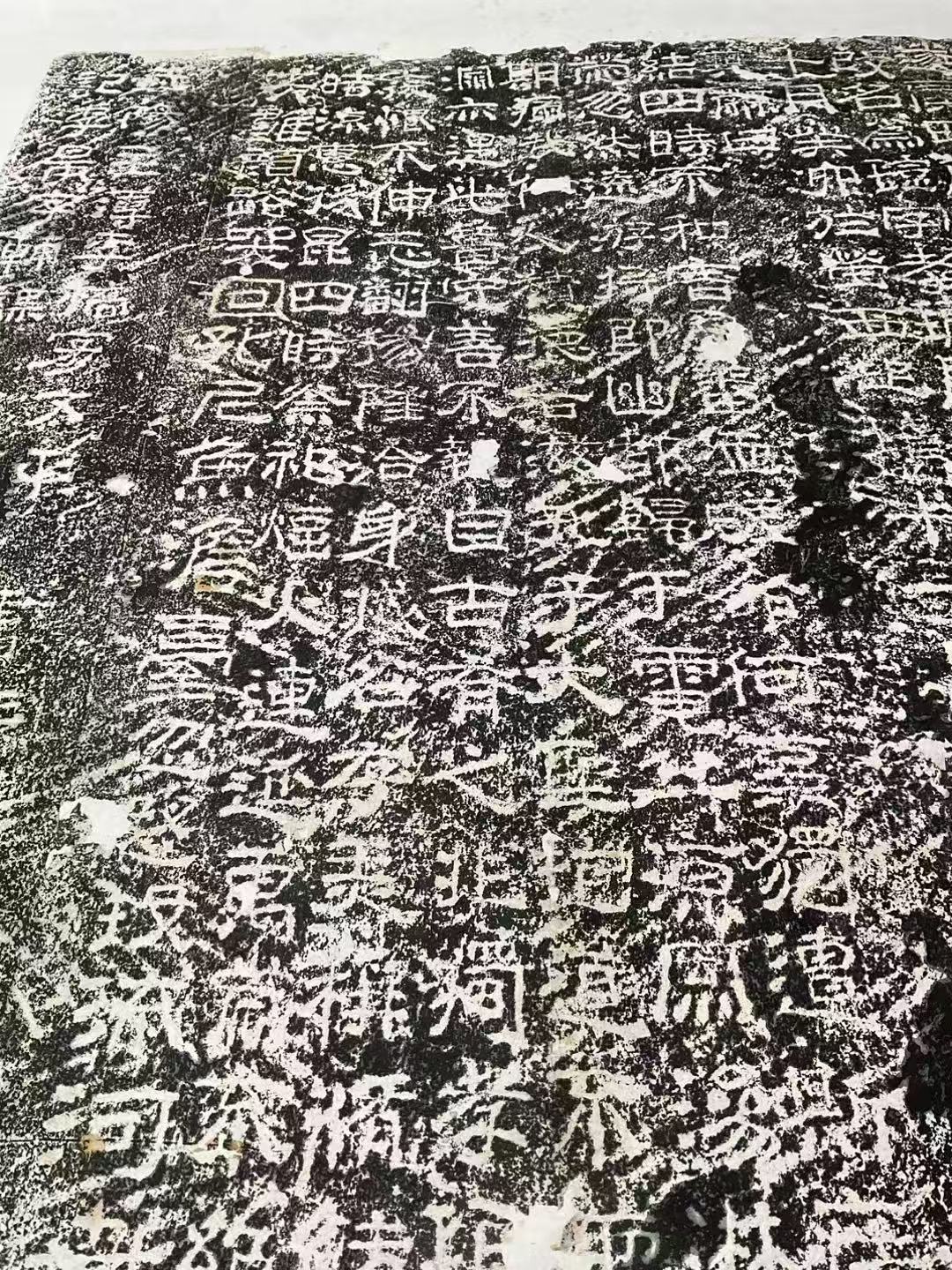

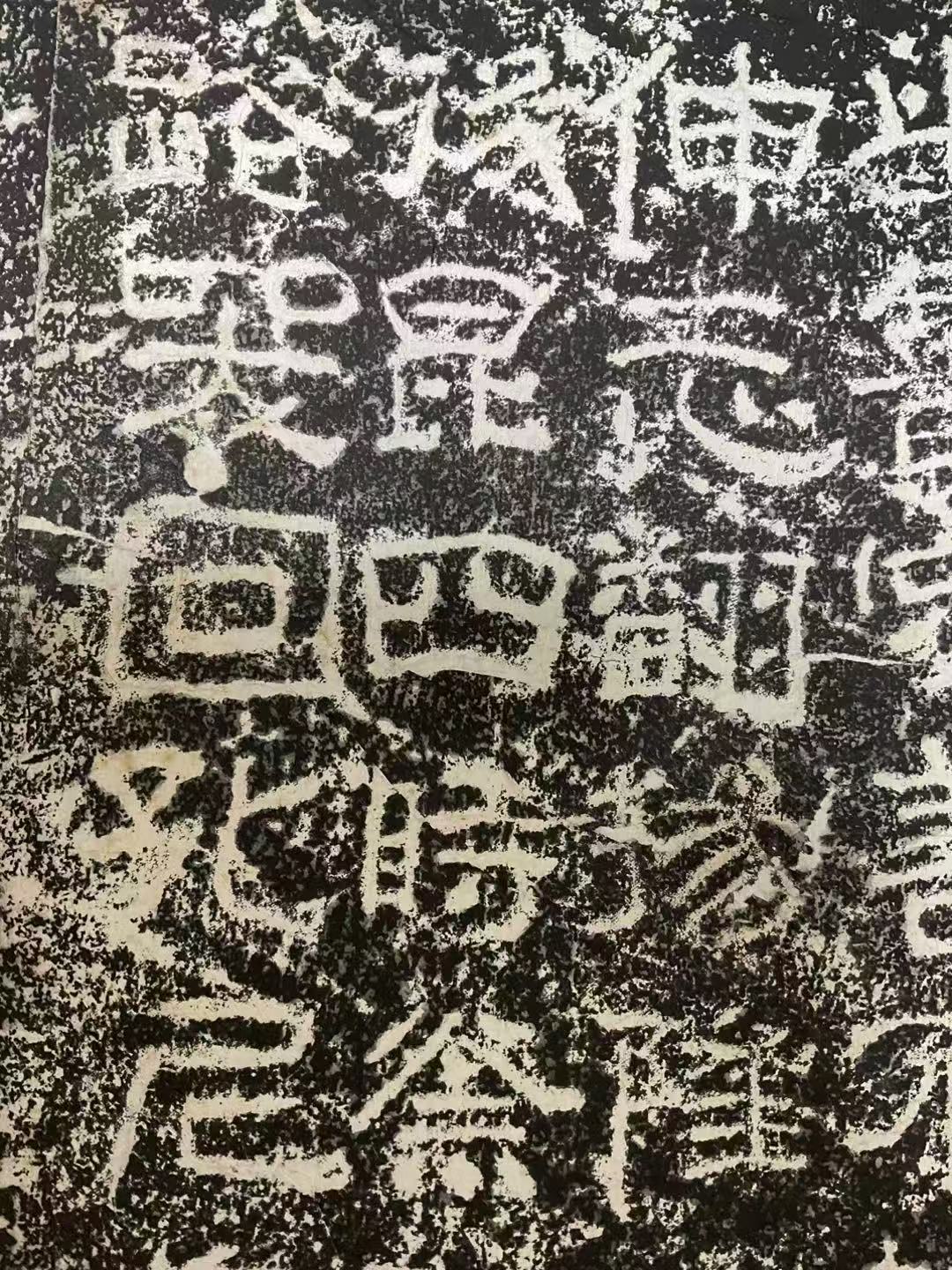

《孟孝琚碑》局部

碑文以四言韵文为主,语言简练庄重,内容追述孟孝琚(孟琁)的早慧、家世及早逝之憾,情感真挚。例如“十二随官,受《韩诗》,兼通《孝经》”等句,既体现汉代经学教育传统,又彰显对“孝”文化的推崇。

碑文提及孟氏家族迁居朱提(今昭通)、与武阳令的关联等,为研究东汉时期西南边疆的汉文化传播、移民史及地方治理提供了重要佐证。作为云南地区罕见的汉碑,证明东汉时期中原文化已深入西南边疆。其书法风格与中原隶书高度一致,反映了汉王朝对边疆的文化整合。

且碑文内容可补《后汉书》等正史对西南地区记载的不足,是研究汉代云南社会、教育及家族史的珍贵实物。

《孟孝琚碑》的书法风格属于汉代隶书,具有典型的汉代隶书特征。其字形方正,笔画刚劲有力,结构严谨,体现了汉代隶书的成熟风格。自出土以来,虽然经历了数百年的风雨侵蚀,但整体保存相对较好,碑文清晰可辨,该碑在书法史上具有重要地位,是汉代碑刻中的珍品,是研究汉代书法演变的重要实物资料,同时具有极高的历史、文化和艺术价值。

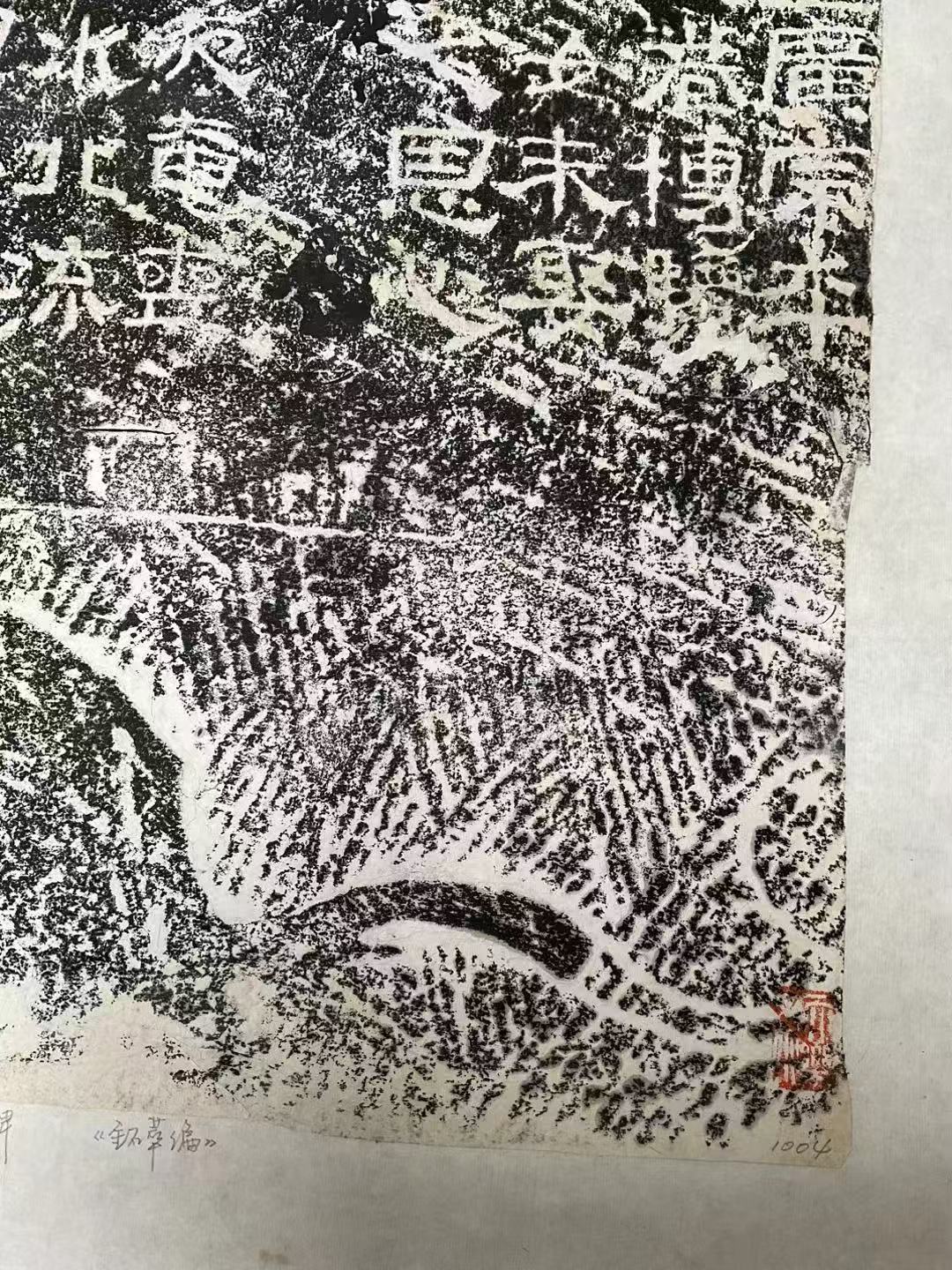

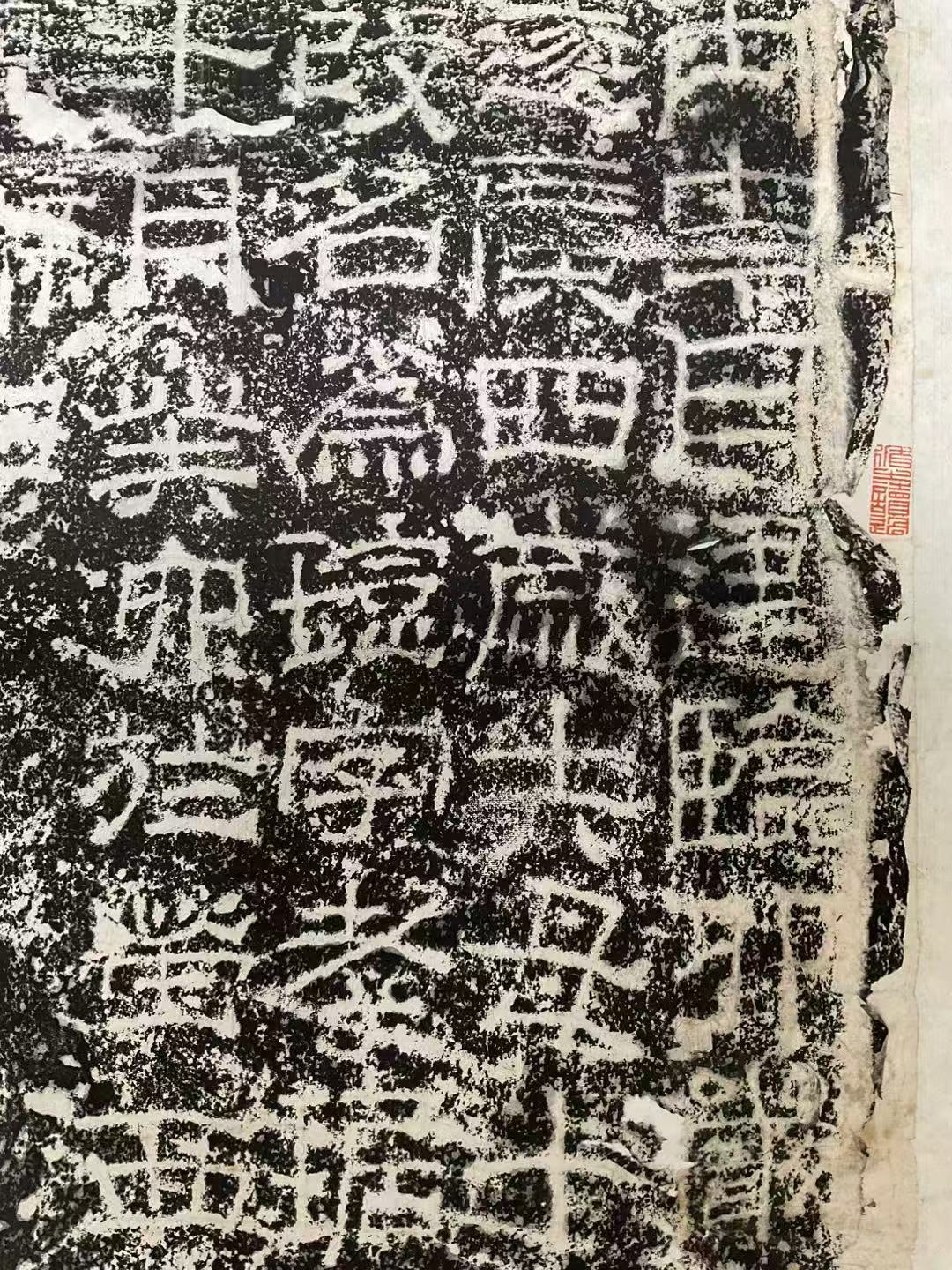

《孟孝琚碑》局部

《孟孝琚碑》是汉代隶书成熟期的作品,笔画圆润浑厚,结体方整宽博,横画“蚕头燕尾”特征较为明显。例如“孝”“琚”等字的横画起笔含蓄,收笔上挑,展现了汉隶的典型笔法。部分字形保留了篆书的圆转笔意,如“孟”字的末笔圆润内收,体现了隶变过程中篆隶过渡的特征。这种“篆隶交融”的风格,反映了东汉中晚期隶书逐渐规范化但仍保留古意的特点。碑文行距疏朗,字距较为紧凑,整体布局灵动中见庄重。虽为残碑,但现存文字排列严整,体现了汉代碑刻“庙堂之气”的审美追求。刀法朴拙,自然天成。不刻意追求精细雕琢,反而保留了书写的自然意趣。这种“以刀代笔”的技法,既忠实于原书丹的笔意,又赋予石刻独特的金石韵味。因年代久远,碑石下部残缺,表面有自然风化痕迹。这种残损非但没有削弱其艺术价值,反而增添了沧桑感和历史厚重感,与汉代石刻“浑厚古拙”的审美风格相契合。

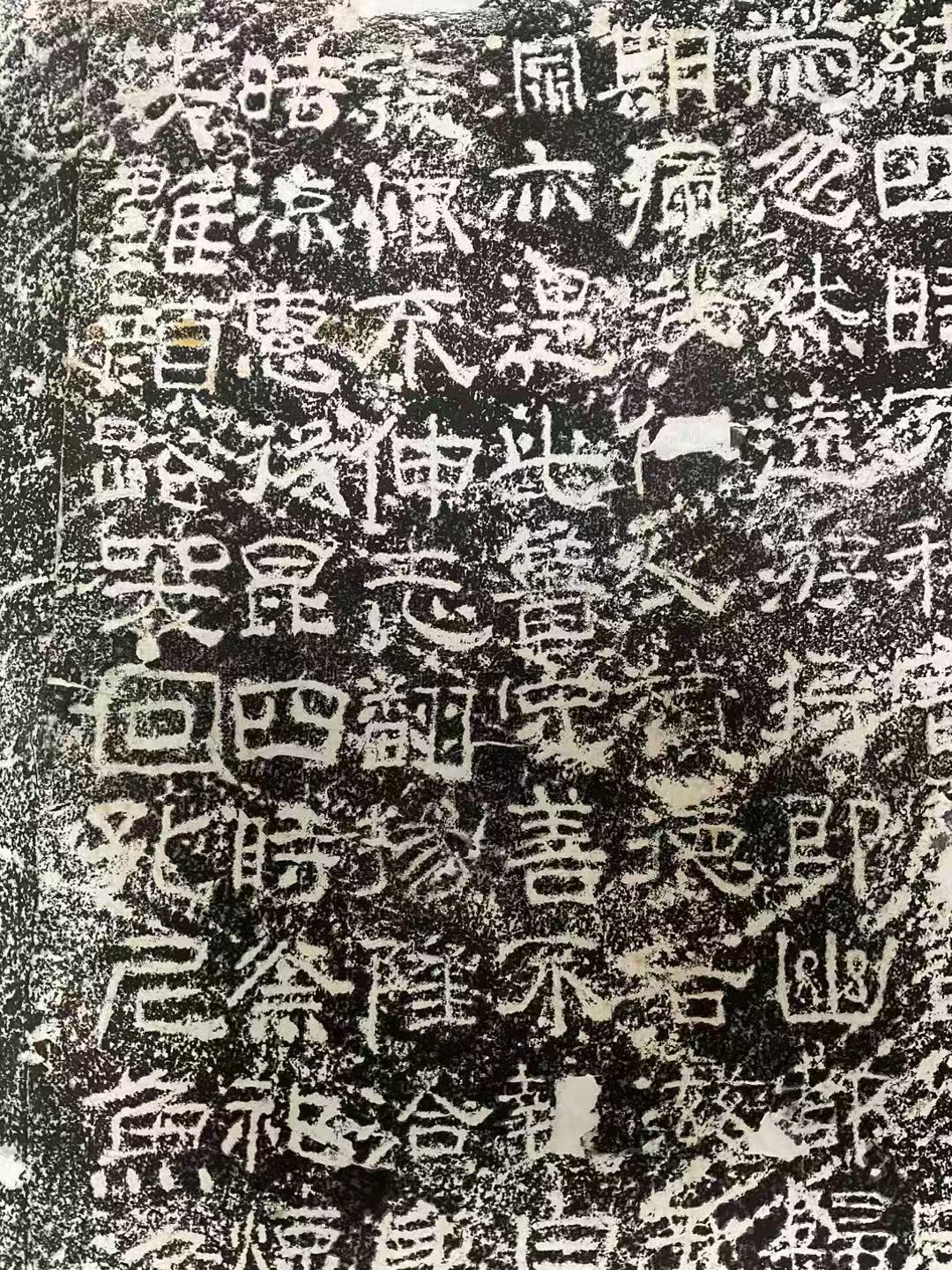

《孟孝琚碑》局部

风格上,《孟孝琚碑》中文字的书写还在剧烈的变化发展时期,其书法之中篆书、隶书、行书甚至楷书也夹杂其中。如第四行“癸卯”二字的结体中可见不少篆书体的方法,“卯”字可以说是篆书体的隶书化写法;第六行“气”字除结体上有一些篆书体的意味之外,其用笔上还夹杂有许多民间文人结体随意、书写放浪的特点;第七行“风“字内部采用汉代碑文中绝少见的写法,不从“虫”而写作“充”,充分地表现出了“风”是空气流动的主要内涵,“渗”字右旁在几乎完全使用了篆书体的结构;第十一行“昆”字最上一横画极具夸张的向上拱去,两边竖笔则各向内斜插,写法既有隶书的特点,又有篆书的味道,“烟“字右旁下部的“土”两横画两端都向上翘着,形如“出”,极有情致。单独来看,碑上的文字或大或小,或长或短,变化多端,但总体上的行气、章法、布白十分整齐,并没有不和谐之处。

《孟孝琚碑》局部

《孟孝琚碑》不拘一格,求变意识很强。大小参差,长短各异,宽窄随形。尤其是对重字的处理,力求变而自然的效果。例如两个“下”字,一纵一横,上下左右均得势的效果。从整体章法和风格上而言,此碑贵在既完成了对称美和变化美的统一,又达到了方圆结合、自然取势、取形的视觉效果。

也有学者认为:《孟孝琚碑》的点画间形势相互映带,血脉不断,笔笔相承,笔意连贯。神采奕奕,生动活泼。这种处理使得文字整体笔画相互贯通,融为一体,向不犯碍,背不脱离。偃仰、向背的结构得到“离合之势”,各部分更加紧密、生动,整体呈现出浑然天成之感。

更有专家这样说:《孟孝琚碑》在纵横排列上,巧妙地运用了文字大小的错落,既保持了东汉碑刻的基本势态,又追求跌宕变化,展现出跳跃的节奏感。昭通谢崇崐先生对碑文进行了深入分析,指出笔画较少的独体字如“丙”、“申”、“月”等,在碑文中被放大,呈现出破格之势,甚至满格书写。相反,笔画较多的字如“渊”、“报”、“琚”等,则结字紧密,占地偏小,体现了欧阳询“大字促令小、小字放令大”的字体布局原则。然而,《孟孝琚碑》的书者并没有机械地遵循“画少反大、画多反缩”的常规,而是在布局上灵活运用,如第十二行的“澹”、“台”二字,几乎占了三格的空间,虽突破行款,但整体观之,与周围文字极其谐调,宽不觉散,大而不虚。整篇铭文疏密有致,古朴中透出灵妙之趣,显示出书者谋篇布局的高超技艺。

《孟孝琚碑》局部

《孟孝琚碑》的结字扁平齐正,变化丰富。如“曾”、“孟”、“不”等字呈上窄下宽梯形结构,憨态稚拙;而“息”、“哭”等字又上宽下缩,乍看显得头重脚轻,全无笔法,与汉碑左规右矩、蚕头燕尾之旨有所不同。实际上,《孟孝琚碑》在隶变已经趋于落幕的东汉后期出现,笔法已呈现隶楷互变的走向。正如梁启超在跋语中所言,《孟孝琚碑》“足破北方南圆之陋”,一方面“见此碑可征汉隶、今隶递嬗痕迹”,另一方面其书写“有绝类今楷者”,实开魏晋后楷化之风。

《孟孝琚碑》局部

历代学者题跋中,以近现代文献学家方树梅、近代书法家袁嘉谷的考释最为著名。

方树梅:“古朴雄健,笔力遒劲”,兼具中原隶书的规范与边地石刻的粗犷,是汉代书法艺术多样性的体现。此评凸显了《孟孝琚碑》在书法史上的独特地位。还论:是碑隶法圆浑,铭词博大,决为当代老经师手笔,二千载后累累得数百字,为海内汉碑第一,金石家无不肃然起敬,亦孝琚不幸之幸也。(《新纂云南通志?卷八十一?金石考一》)

袁嘉谷跋“滇中古刻,两汉为稀,此碑虽残,足补史阙。孟氏子以孝名,文虽简质,义则深醇。” 又:《孟孝琚碑》最后出恩安县,西汉物也,应定为滇中第一石。西汉碑海内罕传,传者多残石,或数字,或数十字,碑存字二百五十六,字字可辨,应定为海内第一石。(《汉孟孝琚碑题跋》)

《孟孝琚碑》局部

另外还有众多专家有过论述或题跋。

清代附生胡国祯:书法苍劲,文辞雅健,浑朴古茂。(《新纂云南通志?卷八十一?金石考一》)

清代官员黄膺:是碑结体方整,笔意圆劲浑朴,在篆隶间。??此石晚出,乃占汉碑第一,微独颠南瑰宝,亦寰宇希世之珍矣。(《汉孟孝琚碑题跋》)

清代史学家王仁俊:此碑文词開懿,分法古疋,虽碑首段阙,年代无考,然以经术、舆地参证,稿为西汉时建,洵云南第一石也。(《汉孟孝琚碑题跋》)1-8]

罗振玉、梁启超在《汉碑存目》《碑帖考》中均有评述,称此碑“隶法高古,足与中原诸碑并重”。梁启超评:“滇南片石,卓然汉隶,虽剥蚀过半,而古气磅礴,存字皆如精金美玉。”

近代思想家梁启超:西京刻石传世者,不过四五,此碑存字二百六十,远非《赵王上寿》《五凤泮池》可比,真稀世之宝矣。(《饮冰室文集?汉孟璇残碑》)碑中字体有绝类今楷者,可见书之变迁。其积以渐,其来甚久。谓其某体起于某时,创自某人,皆目论也。近岁流沙坠简出土,其中西汉之品,作楷势者尤多矣。滇南所出两碑,《X龙颜》全用方笔,足破北方南圆之陋见。此碑可征汉隶今隶递嬗痕迹,皆与书学有关系。(《饮冰室文集?汉孟璇残碑》)

近代政治家李根源:此为滇中第一宝物。(《新纂云南通志:卷八十一?金石考一》)

近代文学家由云龙:此碑为滇石之最古者.至其字体,亦于《韩公铭》《尹宙碑》为近,亦不似东汉之初。

杨守敬言:更非《五凤》《地节》之伦类乎。而是碑字结体方整浑穆,与《衡方》《樊敏》诸碑相似,其中“君”字、“石”字,几如出之一手,非西汉且非东汉初字体,一望而知也。

《孟孝琚碑》局部

《孟孝琚碑》被云南省人民委员会公布为第一批省级重点文物保护单位。

2006年5月25日,《孟孝琚碑》被中华人民共和国国务院确定为第六批全国重点文物保护单位(编号:I-51)。

附《孟孝琚碑》志文

……丙申,月建临卯,严道君曾孙武阳令之少息孟广宗卒。┘……遂。广四岁失母,十二随官,受《韩诗》,兼通《孝经》二卷,博览┘……乃改名为琁,字孝琚,闵其敦仁,为问蜀郡何彦珍女,未娶┘……十月癸卯于茔西起攒,十ー月乙卯平下。怀抱之思,心┘……其辞曰:┘……结。四时不和,害气蕃溢。嗟命何辜,独遭斯疾。中夜奄丧,┘……茕,忽然远游。将即幽都,归于电丘。凉风渗淋,寒水北流。┘……期。痛哉仁人,积德若滋。孔子大圣,抱道不施,尚困于世,┘……渊,亦遇此灾。守善不振,自古有之。非独孝琚,遭逢百罹。┘……覆。恨不伸志,翻扬隆洽。身灭名存,美称修殇。勉崇素意,┘……皓,流惠后昆。四时祭祀,烟火连延。万岁不绝,勋于后人。┘……失雏,颜路哭回孔尼鱼。澹台忿怒投流河,世所不闵如┘……

《孟孝琚碑》局部

(配图:《孟孝琚碑》/循之)