篆书,是大篆、小篆的统称。大篆又包括甲骨文、金文、籀文、六国文字;小篆是指秦朝统一中国之后李斯推广的通用文字,大篆的简化字体,是中华大地上由象形符号走向规范统一的关键,是大篆由隶、楷之间的过渡。《汉书·艺文志》:“六体者,古文、奇字、篆书、隶书、缪篆、虫书。”作为汉字的起源和汉代著名文字学家许慎在《说文解字叙》中说:“秦始皇帝初兼天下,丞相斯乃奏同之,罢其不与秦文合者。斯作《仓颉篇》,中车府令赵高作《爰历篇》,太史令胡毋敬作《博学篇》,皆取史籀大篆,或颇省改,所谓小篆者也。”《史记秦始皇本纪》和《汉书艺文志》里也有类似的记载。

小篆之所以能成为当时全国统一的文字,笔者认为匀称的结体结构,和呈圆弧绵劲的线条。小篆的弧笔笔法都把笔锋藏于笔画之内,丝毫不露,加之欲右先左,欲上先下,保持圆劲的势态,保持笔毫着纸的深浅一致以及适当的速度,严格的中锋用笔,造就了先秦人士严谨的政治风格和为人态度。小篆的曲画变化多,难度大,下面就以各时期较为出名的篆书风格进行简单的分析。

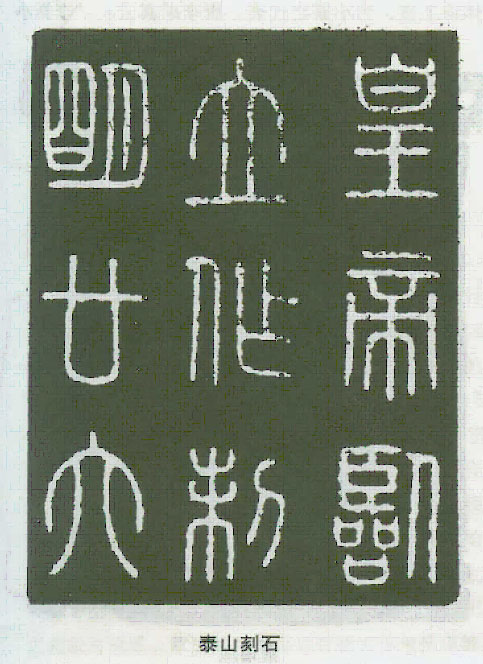

1.《泰山刻石》

泰山刻石也称封泰山碑,秦王政28年(公元前219年)始皇东巡泰山而立,丞相李斯所书。其特点是笔画圆润,挺遒流畅,笔笔如铁线;结体端庄严谨;字形稍长,落脚舒展,造型健美;分行布白体势工整,字体浑穆秀丽,为小篆之代表。唐李嗣真云:“李斯小篆之精,古今绝妙。秦望诸山及皇帝玉玺,犹夫千均强弩,万石洪钟,岂徒学者之宗匠。亦是传国之贵宝。”

结体的严谨,多被视为当代人书写篆书学习的典范。在用毛笔书写过程中,许多笔画看似一笔写成,实则靠若干搭接笔而写成的,要使接笔处不留痕迹,主要是前一笔的尽处无须回锋,后一笔顺势插入,两笔重合正好将搭接处掩藏于笔画之中。也就没有了生硬的转折,古篆之味应运而生。

唐代工篆书者有李阳冰、卫包、唐元度、释元雅、尹元凯、袁滋、瞿令问等。其中代表当推李阳冰。李阳冰师法李斯,精学《峄山刻石》,致力复古,自称斯翁之后力有万夫,李斯之后,一人而已。查阅资料后,李阳冰之篆受时代所限,未能得钟鼎铭文之敦厚遒劲,亦无秦汉小篆之浑厚刚健,格调非高,但开创了铁线篆,对后世颇有影响。其代表作有《三坟记》、《怡亭铭》、《般若台题铭》和《栖先茔记》等。

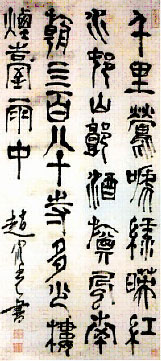

2. 赵宦光

公元1559-1625年,字凡夫,又字水臣,号广人,长期隐居寒山。精六书。工诗文。善书法,运用行草笔势作小篆,创划篆体。篆刻取法汉人,线条苍劝,结构谨严工稳,对朱简有较大影响。

五代至宋,能篆的书家有徐铉、徐锴、僧梦英、唐英、苏唐卿、朱济道、董夏及米芾等人,但大多死守李阳冰法度,了无新意,成就平平。只有徐铉、梦英二人水平较高。徐铉精小学,好李氏小篆,篆法纯正。黄庭坚云:“鼎臣(徐铉字)笔实而字画劲,亦似其文章;气势高古,与阳冰并驱争先。”审其遗迹,实不下于李。明代李东阳、赵宦光二人书篆水平较高,而赵宦光可以说是“草篆”的元祖。其所书篆书不再拘泥于横势与纵势,他认为,学书者难于结构字形的原因有两点:一是学力不到,功夫不深;二是为法所拘,不知活用。解决这两个问题,不光需要时间,更需要心胸、才华。关于笔法和结构对于学书者孰轻孰重的问题,赵宦光也鲜明地指出:“能结构不能用笔,犹得成体;若但知用笔,不知结构,全不成形矣”。由此可见他对结构的重视程度。

宋代的书法理论在历史到到了低谷,但一生不仕的赵宦光却写就了《寒山帚谈》。各中理论愿与读者分享。

(1)正与副

赵宦光《寒山帚谈》云:“书仿正本,勿仿副本。墨迹为正,石刻为副。原刻为正,翻刻为副。前翻为正,后翻为副。全文为正,集文为副。”

听民谣云:穿衣要穿布,图其环保;吃菜要吃素,图其养生;当官要当副,图其安闲。世间以副为上者多矣,唯临帖务必求正,正则逼真。

(2)贪与吝

赵宦光《寒山帚谈》云:“饮墨如贪,吐墨如吝。不贪则不赡,不吝则不清。”

此意与磨墨奢、用墨俭,以及渍笔深、用笔浅意思相仿佛。

若饮墨吝,则如贫汉手中无钱,捉襟见肘,难免窘迫。

若饮墨吐墨皆贪,则成墨猪矣。

(3)刚与柔

赵宦光《寒山帚谈》云:“一于刚则不和,过此乖矣。一于柔则不振,过此糜矣。”

刚与柔,并非绝对的,更非对立的。百炼钢成绕指柔,此柔,乃至柔也,于是至刚。可以至柔则至刚,至刚则至柔,两者是统一的。又如水,至柔也,却能穿石,则成至刚矣。

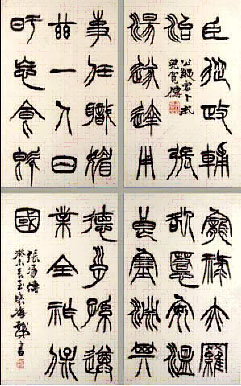

3.徐三庚

字辛谷,号井罍山民,又号袖海。浙江上虞人。清代著名书法篆刻家。他的篆、隶书法,取法《天发神谶碑》,风格独具。篆刻初学陈鸿寿、赵之琛,四十岁后参以汉篆、汉印结体,颇见功力,风格飘逸,疏密有致,使篆书的内蕴和节律变化得以丰富,自成一家,在当时一段时间内,颇为风行。惜晚年作品则因书体过于牵强做作,习气较深。但他运刀熟练,不加修饰,其行楷边款,刀法劲猛,自然得势,不失名家风范。后人将其作品编有《金罍山民印谱》、《金罍印摭》等。

徐三庚篆书姿媚绰约,神采飞扬。其结法特征是中官紧束,密其上而疏其下,内擒外纵,以左右垂曳的斜画使势得以舒展。研习时,不可作依样葫芦,描摹其形,亦不可追摹提按,徒具点画,须看准中宫位置,点画起落行止,留意顾盼中宫,互为响应。否则了无管束,必散漫如村姑赶集,红绿相杂,嬉闹相呼,各去东西。其笔法特征是强调顿挫起伏的意趣和篆隶相参的情致,雅妍清润,瘦劲爽利。横画起笔用隶法,或藏或露,藏入则露出,露入则回收;竖画起笔或直入或侧入,收束或悬针或垂露,皆以坚劲为要;环曲画多重起轻收。落笔前须看准走向及起止位置,重落后疾行,到位即起,折处停驻,用七分隶法三分楷则;转处捻管,势变而锋不能偏,向换而力不可怯。临习徐三庚之篆书,应着重理解其对字型的把握,而把线条曲折变化列为第二。

清代中期以后,堪称篆书中兴之世。此时碑学大盛,篆隶大兴,篆书家辈出。他们精研小学,广搜金石文字,摆脱李阳冰的束缚,力追秦汉,开创篆书新风。最杰出的代表当推邓石如,他对小篆的书写进行了创造性的改革,一反以前书家长期以来使用短锋硬毫的习惯,改用长锋羊毫书篆,注重笔墨情趣,把秦汉两代篆书熔于一炉,浑厚茂密,婉转流畅,字形优美,格调清新,形成多种面目和风格,境界高妙,堪称一代宗师,对后世影响巨大,被誉为篆书领域继李斯、李阳冰之后的第三个里程碑。晚清等名家如吴昌硕、王福庵等取法《石鼓》,熔大、小篆于一炉,用笔苍劲老辣,结体丰富多变,面目清新,别树一帜,对后学尤其是篆坛影响颇大。最后,以清代朱之蕃《篆书偏旁歌诀》自勉:

鸟迹科斗既茫昧,石鼓遗文出自周。

厥后李斯工小篆,篆中生隶有从由。

须知六体深藏义,会意谐声实可求。

历久偏旁多舛谬,欲期复古务穷搜。

篆文体用皆师古,点画精严意义苛。

隶法相传从简略,不无于篆有偏颇。

《说文》具在勤稽考,庶免书成杜撰多。