也说“笔墨等于零” / 循之

第二季作品今天起上网了,这一期与大家说说“笔墨等于零的问题”。

著名画家吴冠中曾说:“脱离了具体画面的孤立的笔墨,其价值等于零。”我的理解是,首先“脱离了具体画面孤立的笔墨”,没有说作为技法的笔墨本身,更没有说不要掌握笔墨技法。

第二,他特别强调了“孤立”二字,就是明确地告诫大家,在评价一件作品时,不要孤立地去评价这件作品的具体的“笔墨”。例如,只评论“点如何如何”,“捺像不像颜真卿”等等。

第三,要正确地理解“笔墨的价值等于零”。吴冠中是要告诫那些只关注笔墨、只关注技法,而忽视作品本身艺术感染力的评论家或观众。并没有说,不要重视笔墨技法的训练和掌握。

因此,笔者作如下归纳。

1.中国书画是靠掌握具体的笔法、技法来完成作品的,但是一件好的作品,除了技法、笔法之外,构成的因素有许多,笔墨只是其中的一部分。还有诸如人文修养、艺术家的自身气质、性格,还有他所掌握的笔墨技法、宗派及历史传承等。

2.技法学习和训练是必须的,是进入传统书画的必由之路。不仅不可忽视,还要尽可能选择自己所喜欢的方面去深入学习和掌握。例如,学习花鸟不懂工笔、写意。学习书法不会正、行、草技法。学习书画不了解点、线、面等,就无法入门,就不可能打开传统之门。

3.艺术家及其传统艺术的爱好者、学习者,不能仅仅满足于技法的掌握,特别是在进入创作时,不能为技法而技法。技法是为创作服务的,是为表现艺术精神服务的。

4.吴冠中推翻了传统笔墨,创造了“吴式笔墨”。就是这独具特色的“吴氏笔墨”打动了观众,形成了吴冠中绘画艺术的魅力。吴冠中有一次回答记者提问时,进一步说明了他为什么要推翻旧有笔墨,他说:“笔墨跟着时代走,时代的内涵变了,笔墨就要跟着变化,要根据不同的情况,创造出新的笔墨,还有其他新的手段,为我服务。”

5.然而,吴冠中的创新从何而来?他“推翻”的底气从何而来?笔者以为,他还是从学习传统中来,他深知了传统文化中“变”的真理,他懂得了表现个性、表现时代精神的道理。

因此,每一个学习者应该懂得,当你脑中一片空白时,当你对传统和前辈的探索一无所知时,你的起步只能从学习开始,然后取舍,再然后变革、创新。尤其是学习中国传统书画艺术,它有一个“先入后出”的问题。

吴冠中的变革,很有魅力,很具开创性。然后,他的主基调还是“黑白”对比,“阴阳互补”,他的笔墨还是中国的。

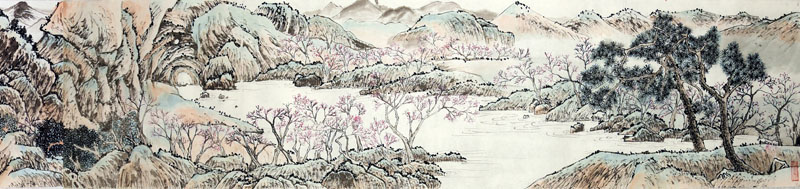

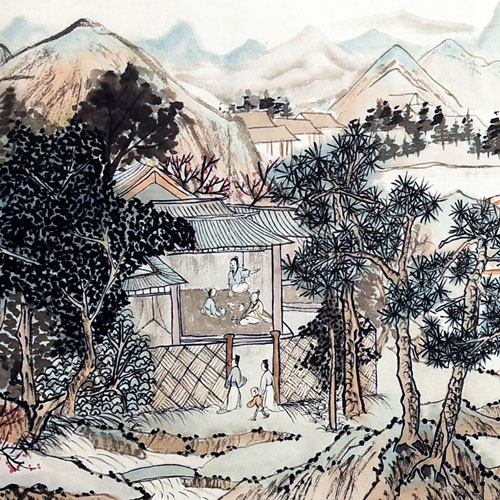

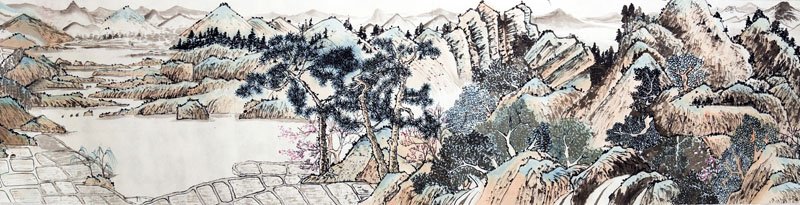

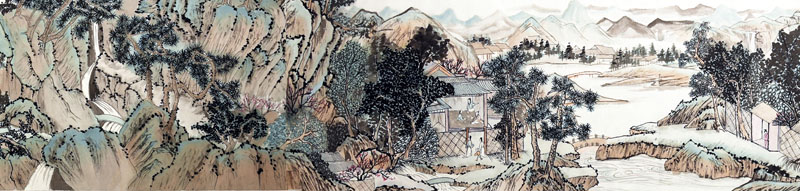

吴宜萱 桃源问津图

全图

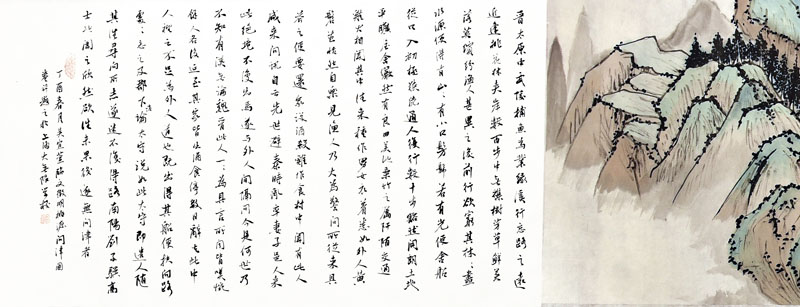

循之题首

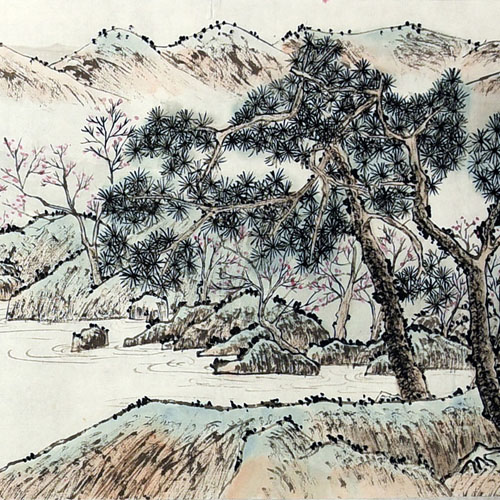

局部一

局部放大

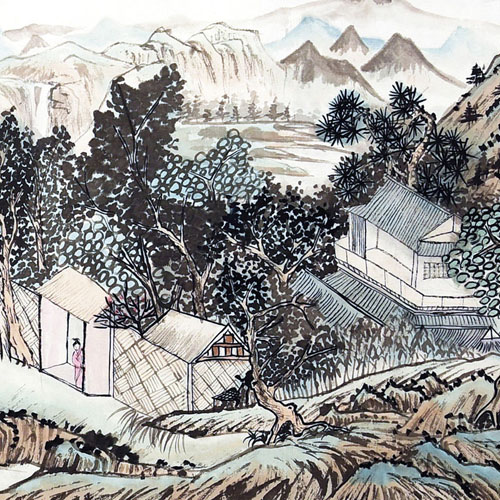

局部二

局部放大

局部三

局部放大

局部四

局部五

■ 此件山水作品意临文徵明《桃源问津图》卷,画心长700厘米有余,宽35厘米。卷首有吴寒松校长手题隶书"桃源问津图"几个苍劲有力的大字,移目至画心,一股清新雅致之气迎面而来,让人留恋其中。作品出自一位十五岁女孩之手,能看出其多年的勤奋操练与修为,委实难能可贵。如果说美中不足,应该说是缺少生活与人生的历练吧!

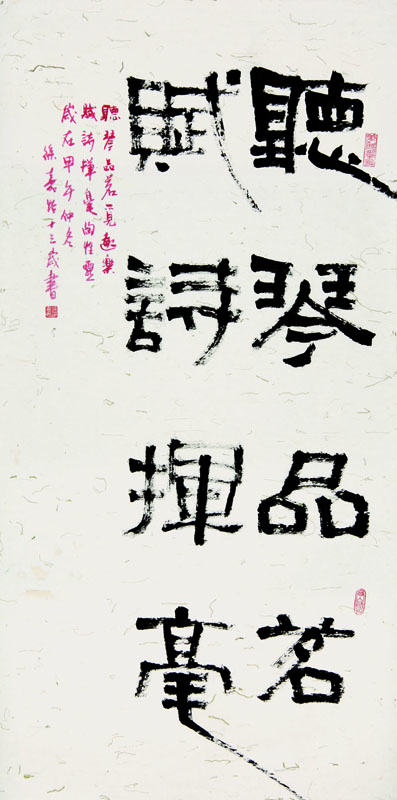

徐嘉怡 听琴赋诗联

■ 隶书写的爽快率直,结体富有变化,可见学习汉碑已有些年月,打下了坚实的基础。今后可以在刚柔兼备和钤印的位置上,多下些功夫。

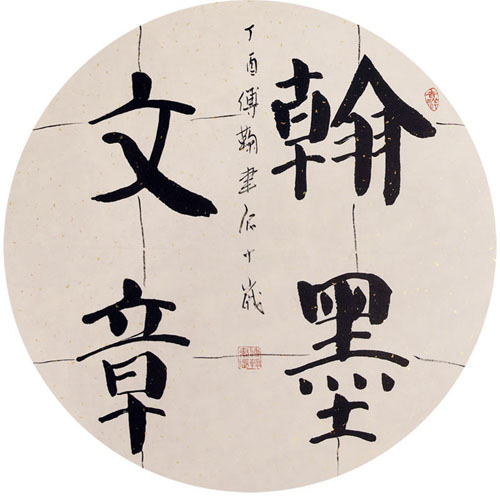

傅鞠聿辰 翰墨文章

■ 作品典雅清秀,书体特征显著。团扇作品内安排四字内容,再用墨线界格,从而达到外圆内方的审美趣味,可谓巧思。对于细节的处理还需多加关注,如“墨”的四点,可以改变方向或者大小、粗细等变化来做处理。

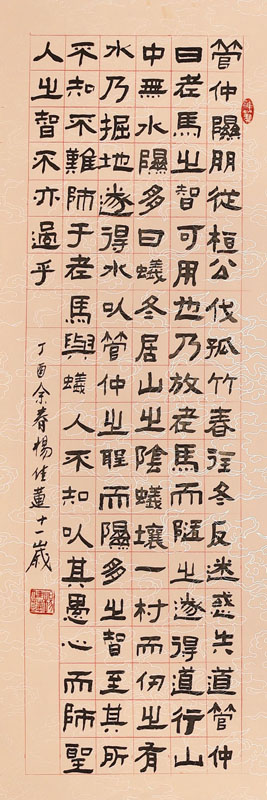

杨佳莲 古文选抄

■ 古朴,天趣,百看不厌的一幅作品。结体险峻,用笔老辣,唯一美中不足的是干湿变化没有拉开,使用此类粉彩纸,也实在很难表现笔墨的变化。

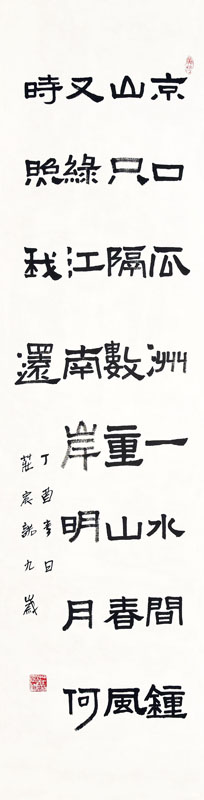

庄宸诺 王安石《泊船瓜洲》

■ 首次尝试在四尺对开纸内写一首完整的诗词,具有隶书古朴的用笔,干湿分明。但是唯独缺少了胆量,字与字之间少了连贯呼应。

胡屹宸 文章谈笑联

■ 扇面作品写的恬淡文雅,章法紧靠扇面上沿书写,留出大量空白,更是清风拂面。隶书用笔轻松活跃,可见性情。当然在这种放松的同时,也应注意点画的形态、起收等。

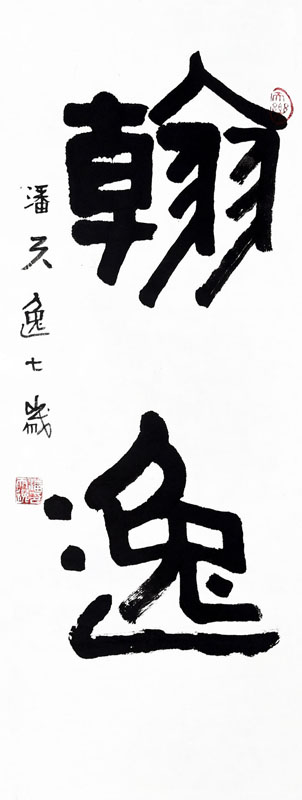

潘天逸 翰逸

■ "翰逸"两字写的厚实、随意。虽因初学,线条不够流畅且缺乏节奏感,但仍然较为完整地呈现了隶书的格调。

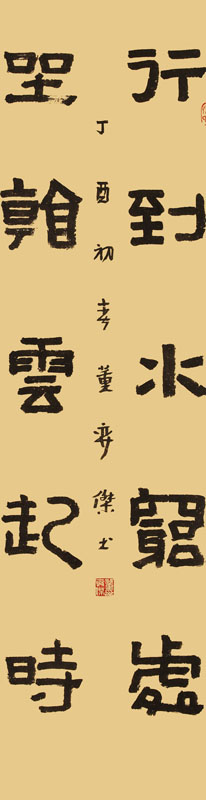

董弈杰 行到坐看联

■ 这件作品用笔很稳,颇具气势,点画厚重,有《张迁》味。需要有所改进的就是墨色浓淡的变化。在线条方面需要加强力度,要做到“力透纸背”。

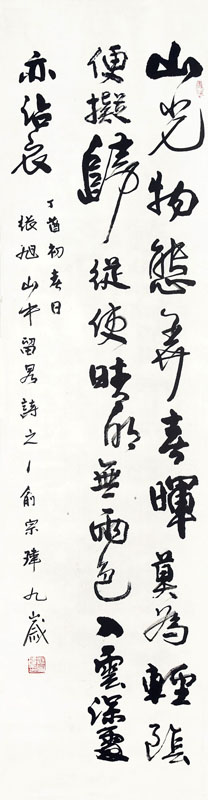

俞宗玮 张旭《山中留客》

■ 首次尝试无格书写行书,能较好地完成本件作品实属不易。墨色、粗细变化丰富,行书感较强。美中不足的是由于熟练度不够,字形结构方面有所欠缺,太过拘谨,需要增加行书的随意感。

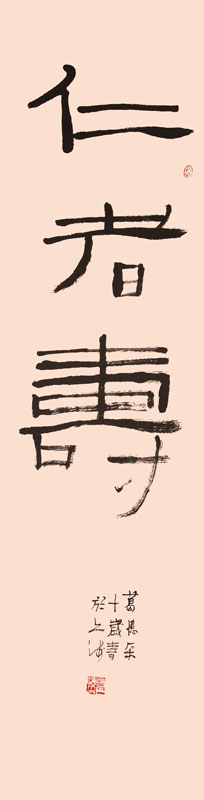

葛忆朵 仁者寿

■ 隶书作品写得无拘无束,墨色从润到涩,非常自然,可谓一气呵成。从最后“飞白”的笔致来看,小作者已颇有笔力。当然,纵观整体章法,三字并未对齐,落款也需加强行书的操练。

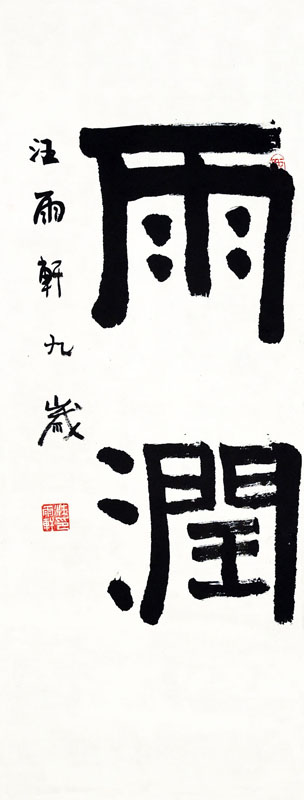

汪雨轩 雨润

■ “雨润”两字写的气象很大。用笔凝练厚重,爽快不滞,整体章法布局完成的也较好。当然,还需加强基本功的练习,例如线条的“起始”、 “三点水”的写法等,都需要着重关注,款字写的也较为薄弱。

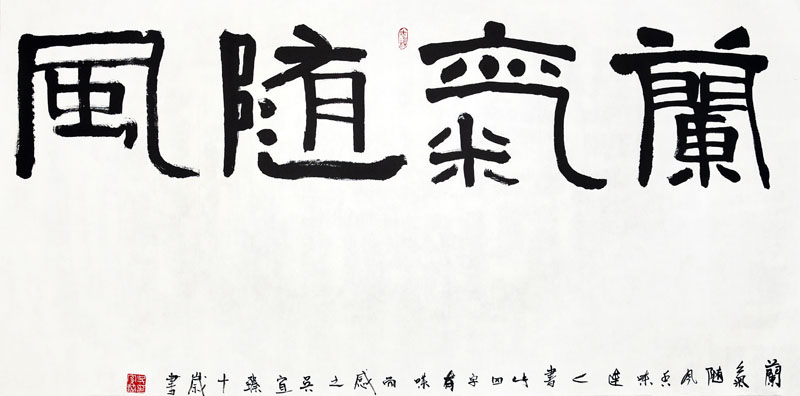

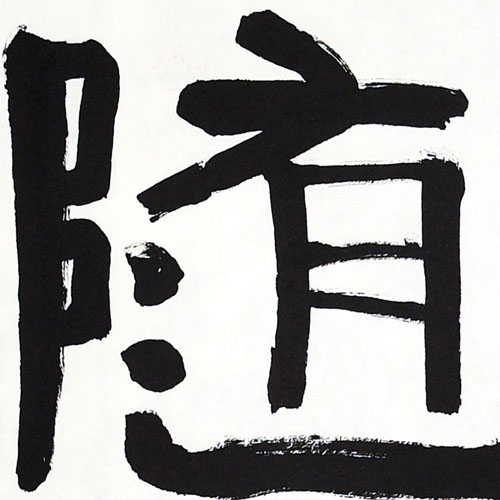

吴宜臻 兰气随风

局部

■ 此件“兰气随风”章法布局巧妙,一破四字安排在画面正中的章法布局,用大量留白来突显四字,显得更有张力。纵观四字结体,如同章法一样,作者开始懂得“计白当黑”,巧妙地使用“疏密”,营造出书法的韵味。唯一可惜的是,“兰”字与其他三字不太和谐,主要是“门”略窄了些。

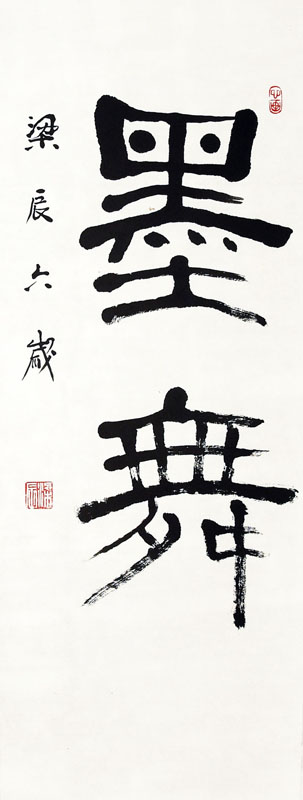

梁辰 墨舞

■ 此件“墨舞”总体写的很好,作者对结体、用笔、墨法、章法等都能悉心处理和表现,可见小作者有统筹全局的意识,实为不易。落款如能再写的熟练些就更好了。

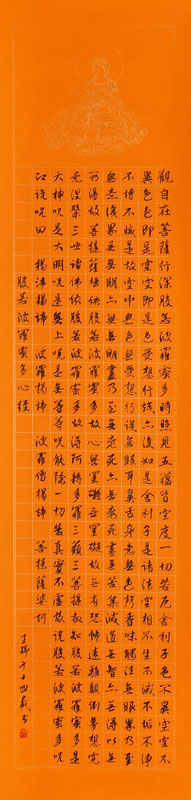

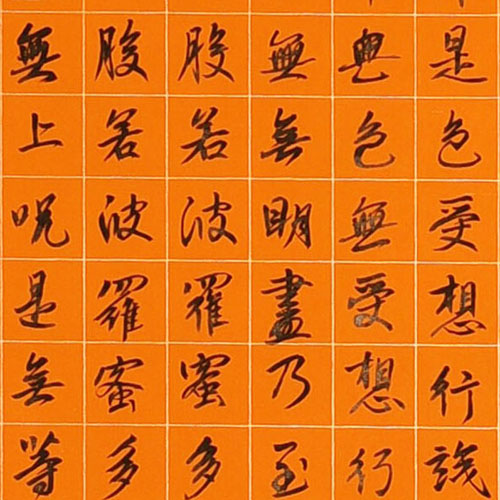

王瑞于 心经

局部

■ 心经,小行楷,这可能是他写的第二幅,此前练过数次包括小楷心经,最后达到这幅更好的效果,是做了不少“准备”的,从整体看沒有任何剌眼的字和点画,从局部看点画精神、饱满,字的造型及状态极佳,用笔清晰、流畅,亦具有书写性的韵律美!建议下一步可深入研究,多临古人经典以求古意,如钟繇等古代精典字帖以深化之!

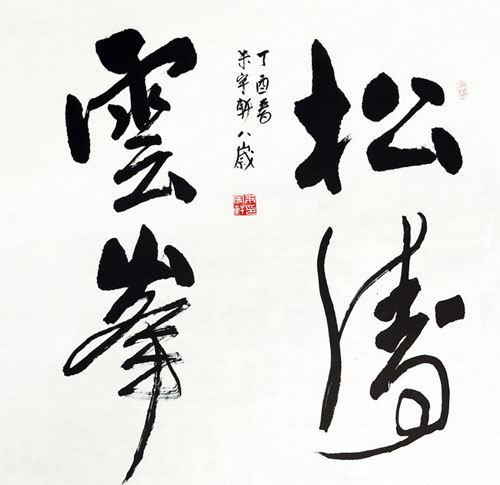

朱宇轩 松涛云峰

■ “松涛云峰”行书作品,枯湿浓淡层次丰富,特别是“云”“峰”两字从险势中增强了字的动势,很有想法。从作品中不难看出,小作者基本把握了行书运笔节奏及方法,但需注意书写行书不可一味的牵连缠绕,当断不断,否则过而不及。

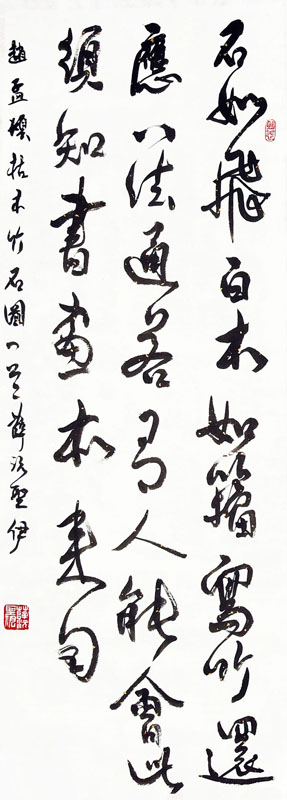

薛沅圣伊 赵孟頫《枯木竹石图》

■ 行草书古诗一首,整体完成度很高,小作者险中求平,行与行之间注重错落交叉,给人一种血脉相连,风神洒落的飘逸之感。但落款过高,使得左下部出现了三角的空白,需要格外注意。

钱世祺 观涛

■ 作品形式独特,追求“观涛”两字正欹变化,并配合落款留白,该同学较好的把握了三圆的关系。隶书用笔沉着中追求畅快,但需注意回峰,减少过于尖锐的笔画,增加拙朴感,并望多加练习行书,则会取得更大成就。

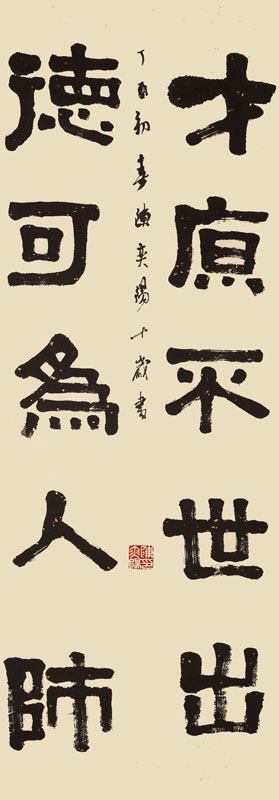

陈奕阳 才原德可联

■ 此件作品结体古雅、线条质朴以显力透纸背之功。在此基础之上,如何才能打开作品的上升通道呢?建议思考下面的问题:线条质朴后是否还需提高一些灵动?结体古雅之时是否更需加强变化?这些问题都是一个书法爱好者向小书法家迈进所需要去“平衡”与“探索”的。

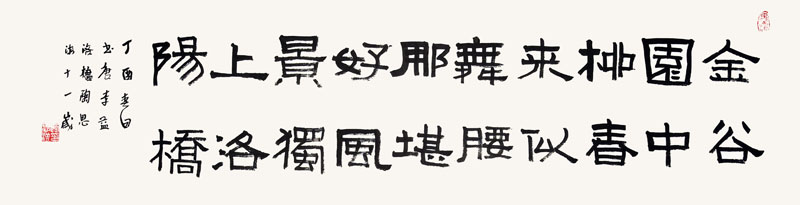

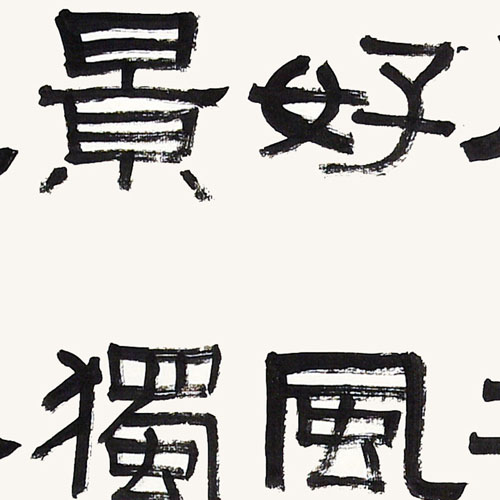

陶思淇 李益《洛桥》

局部

■ 在四尺对开纸内以横批的形式书写一首古诗,难度较高。隶书用笔到位,线条流畅,写出了隶书碑刻的感觉。由于资历不够,不能完全把握每个字的字形结构,以及字与字之间的联系。另外,还需要加强字与字之间横向的联系、盖小一号的印章等。

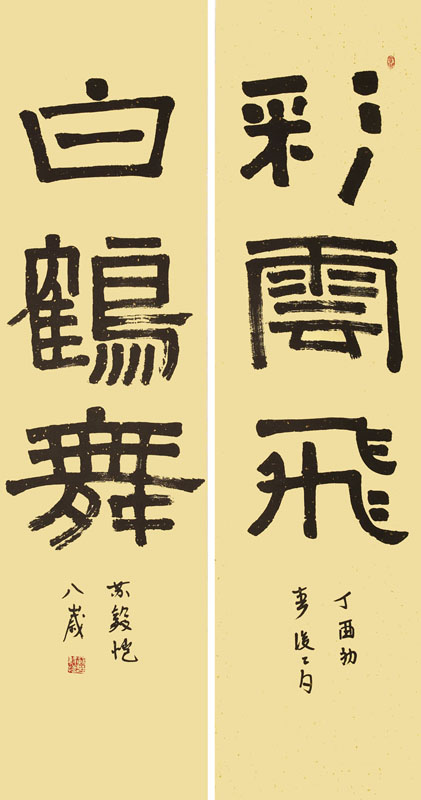

苏毅恺 彩云飞 白鹤舞

■ 隶书对联写得朴实拙趣,用笔大胆、率真,结体方正、平稳,对《张迁》方笔运用较到位,作品已初具金石味。但落款行书还有待加强,笔画交代不够清晰,易产生误解,希望多加强款字练习。