书画作品的“点、线、面” / 循之

书画艺术是通过视觉感染观众的,世界上任何一种平面视觉艺术,又几乎都是靠“点、线、面”构成的。

说起“点、线、面”,人们大多会想到俄国艺术家康定斯基所著《康定斯基论点、线、面》一书中的论述。其实中国书法从殷商甲骨文算起距今已有3600年历史,中国画与中国书法同源,至少从已发掘的战国时期的帛画算起,已有近2000年的历史。这些文字和帛画,都是以“点、线、面”为构成元素建立起来的。而且在中国的书法理论和中国画理论中,早就有了有关“点、线、面”的论述。

例如,唐代张怀瓘论书:“文则数言乃知其意,书则一字已见其心”(《文字论》)指的就是点线面的功夫。就是说,看你写字,就知你的功底,看出你的修养,看出你的审美追求。

再如,孙过庭在《书谱》中说:“真以点画为形质,使转为情性;草以点画为情性,使转为形质。”这“点画”与“使转”指的就是点和线,“形质”与“情性”,所谓“形质”,就是点画的“形态”与“质地”,指的是具体的笔画、线条和造型。在形质上真书(指楷、隶、篆)重点画,而草书重线条。所谓“情性”,可以理解为“情感”与“性灵”。这就说明中国书论早就有“点线”的研究。而且,已经把“点线”与“情性”联系在一起,视“点线”为“有情感的点线”。

三如,“右军如龙”、“北海如象”,指的是羲之书法活泼灵动,李北海风格稳健敦厚。

四如,中国画的点、线、面,是中国画造型的基本方法。其中点为基本的基本,点的延长成为线,点的累计成为面。中国画除了圆点、直点、斜点、横点、散点、介子点、胡椒点、夹叶点、垂露点、鼠足点、米点等,还有勾、皴、擦、染等技法。线有长、短、粗、细、曲、直、方、圆、断、续、浓、淡之分。还有“石分三面”之说,面与点、线的结合,构成了中国画明暗、透视的效果,也表现出中国画厚实、雄强的张力和灵活多变的散点透视。

当然,中国传统的书画艺术论著中,关于“点线”的论述明显多于“面”的论述。笔者以为,关于“面”最为著名论述要数“计白当黑”。“计白当黑”是书法术语,也是中国画的术语。例如山水画的天空与水,常常以白留之,既不画水也不以着色来表示天空。它不仅仅是中国传统美学的一个观念,也是一种艺术创作的经营方式。

南齐谢赫的著作《画品》提出的“六法”中有“经营位置”,指的就是布局或称整体章法。用现代语言表达,就是“分割空间”。中国书画就是用“点、线、面”在一张纸上分割空间。我曾在同济大学作演讲时,走访了该校的城市规划设计学院,发现那里的教师是在教学生如何分割空间?学生学习的是如何在地球上(当然指一块特定的场地)分割空间?我把他们称之为地球的设计师,而把自己看做是一张纸的设计师。区别的只是前者是建筑,而后者是书画。场地不同,材料不同,但分割空间的方法和观念基本相同。因此,我敢说学习书画,就是学习设计。画好每一幅画和写好每一个字,就是在设计。书法家是为文字的再造形而活着,画家则是为创作一件与众不同的作品而活着。

这种“再造形”和“与众不同”,追求的目标只有一个,就是前无古人。

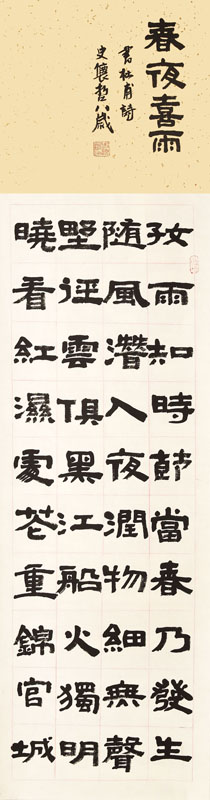

史怀哲 杜甫《春夜喜雨》

■ 此件作品整体感较好,用笔厚重得法,结体平整质朴,是一件很大气的作品,很难料想出自八龄童之手。如果题额改用行书,既可使整体空间产生变化,又不致于目前的雷同。

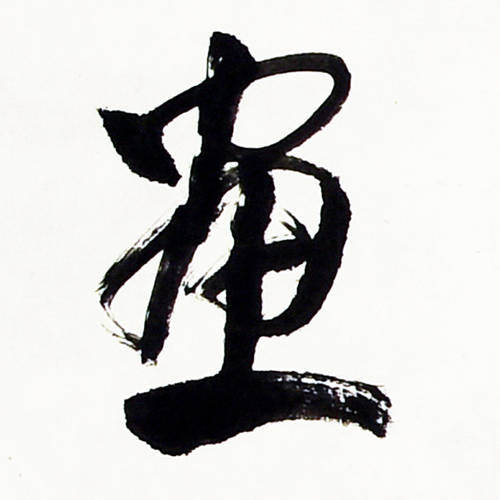

蒋文昊 远山无墨千秋画

局部

■ 首次尝试草书作品,在墨色的把握度与枯笔的运用方面已足以可见行书深厚的功底。用笔收放自如,富有节奏感。但是书写速度还是偏快,所以在字形方面稍有欠缺。落款也仍需要加强练习,与大字还有一定差距。

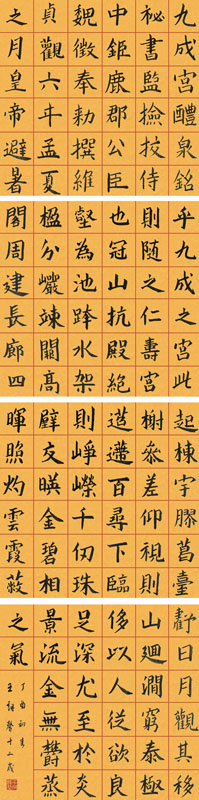

王语馨 节临《九成宫》

■ 首次挑战小字,此件作品显示了楷书的功底,在短短的两周时间内从没有信心无从下手,到勇于尝试值得鼓励。如可以全面的掌控许多字的大小问题,会更加完善。

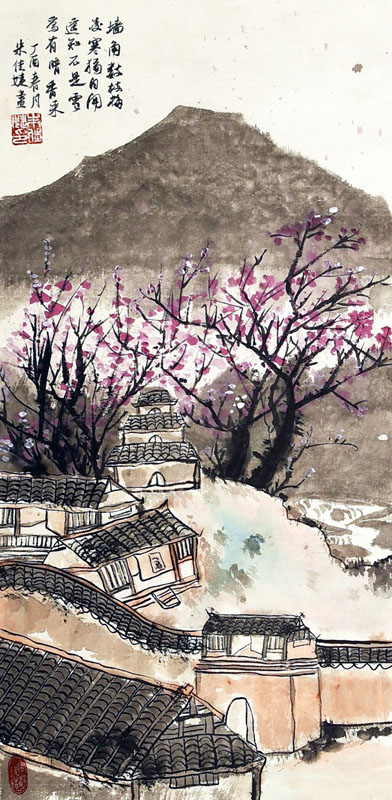

朱佳婕 寒梅图

■ 此件画作是描写冬景小品,老屋几间,古梅数枝,傲霜开放。山上一缕白雾从梅间透出,使画面更添几分空灵与生动。该学生年龄虽小,却能较好地把握整体画面,尤其屋子的结体能信手拈来,确实不错。不足之处在于梅枝用笔欠肯定,用墨少变化。

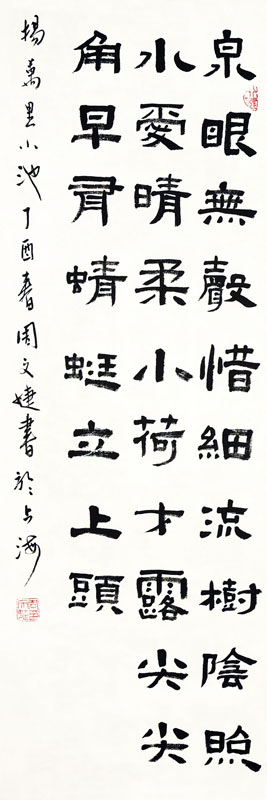

周文婕 杨万里《小池》

■ 此件隶书《小池》写的内敛,但又不乏变化,是一件比较成熟的隶书作品。虽然没有强烈的视觉冲击力,也没有通过字形中强烈的对比去营造张力,但是通过对于隶书结体的了解与变化,很好的诠释了隶书静中见动的审美意趣。如:“眼”、“声”、“蜓”等都能比较好地体现了这个特点。

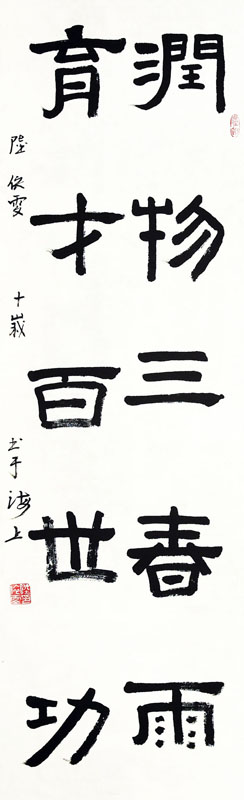

陆依雯 润物育才联

■ “润物三春雨,育才百世功”整体感觉工整、稳重,书写点画出之《张迁碑》,字态形貌取神亦有几分“萌意”,如“春”“雨”、“育”、“百”,也有左右结构对比强烈的“功”,另有独体字具有空间感特好的“才”字等。用笔健秀,落款简洁,且有节奏,透出女学生特有的精神气质。

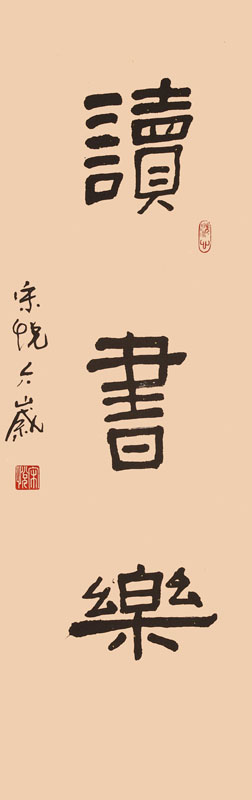

宋悦 读书乐

■ 没有人工刻意雕琢的痕迹,富有童趣,自然美。浓肥辛甘非真味,真味只是淡。真正的美可能就是这种感觉!如干湿变化多些,可能会更完美。

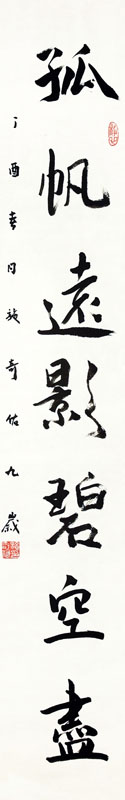

施奇佑 孤帆远影碧空尽

■ 该件作品书写大气有力,字形结构方面已基本到位。与之前的作品相比较进步不少,线条的节奏感与灵动性已初步体现。下一步的努力方向,就是整体气息的连贯性以及墨色的变化。

朱天博 大观

■ 该同学由隶转行,从作品中可以看出,小作者已将字体由隶书的横平竖直向行书的重心平稳、欹正相错过度。但由于书写时间不足,从而导致用笔拖沓、提按不够,墨团过多,使得墨色过于平淡,希望要加强运笔速度及折转的练习。

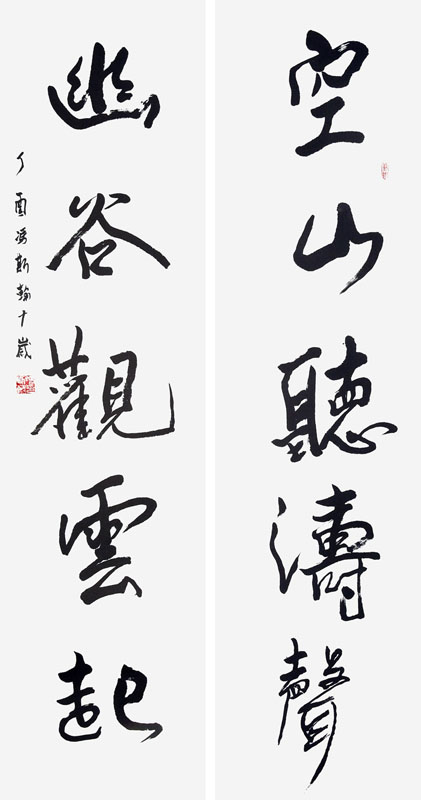

冯斯翰 空山幽谷联

■ 灵动、大胆、跳跃可以说是这件作品的关键词。这些特点对于行草书作品必不可少,融合在一起便能体现出作品的流动、开合、气韵等。作品不缺“鲜头”,缺的是对于字形结构,章法排列等的严谨性,书写的状态应该随意,但是字法、章法等要做到“胸有成竹”为上。

赵心语 清韵

■ 此件四尺对开长条荷花小鸟图,构思完整巧妙,荷叶各尽其态,荷花灵动活泼。该学生能较好地把握整体节奏,有较强的基本功。不足之处在于荷枝出得较零乱,勾叶茎用墨较湿较乱。

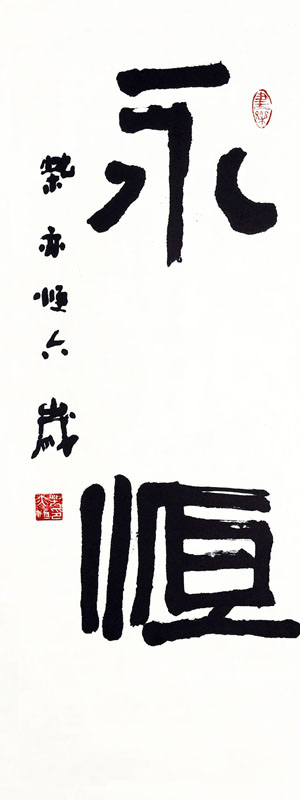

柴亦恒 永恒

■ 六岁小孩,初习创作有此格局和胆量,已经很不容易,不足之处留待教学時具体指导。说实话,面对低龄儿童,家长的主要任务就是鼓励,教师除了传授技法也是鼓励。

俞睿珺 习静如山

局部

■ 首次书写创作,完成度如此已很高。“习静如山”四字写得非常认真严谨,但尚缺笔力,“静”字显得尤其拘谨,可见是位新手。在完成创作时,可以增加一些随意性,丰富线条与墨色的变化。少一些拘谨,多一些自由。

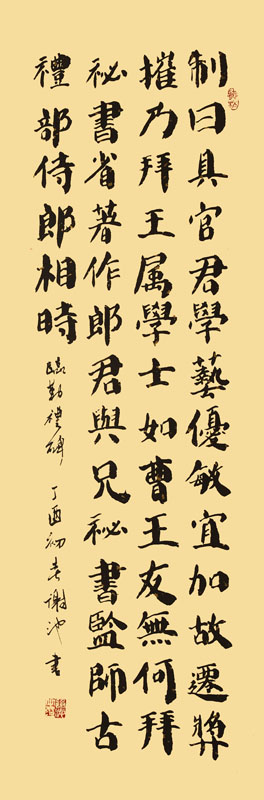

谢池 选临《勤礼碑》

■ 颜真卿《勤礼碑》临帖作品。特点明确,点画浑厚饱满,敢于用墨用水,控制力也较好。对于细节的把握处处留心,小心处理,可谓非常仔细。但纵观全局,有缺乏统筹之感,字的大小、粗细、排列都是“各自为政”,缺少规划、布局与统筹。

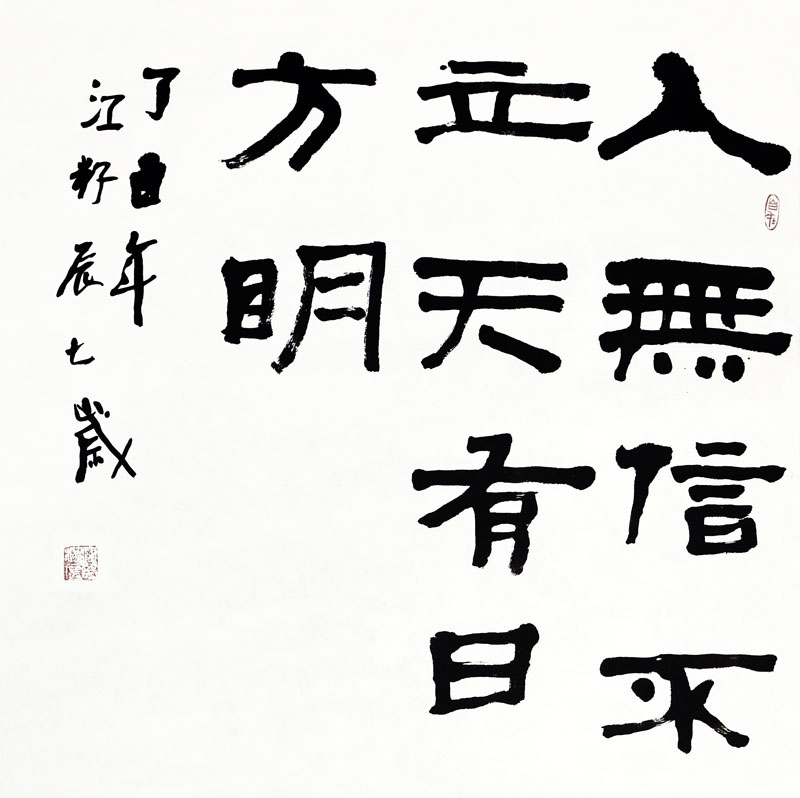

江籽辰 古人名句

■ 此幅作品给人一种空灵而不拥挤之感。用笔洒脱,结体扁方,得体,已初步掌握方笔的运用。但需注意个别字,如“有”、“明”最后一竖的位置,确保字的平正,并多加练习款字。

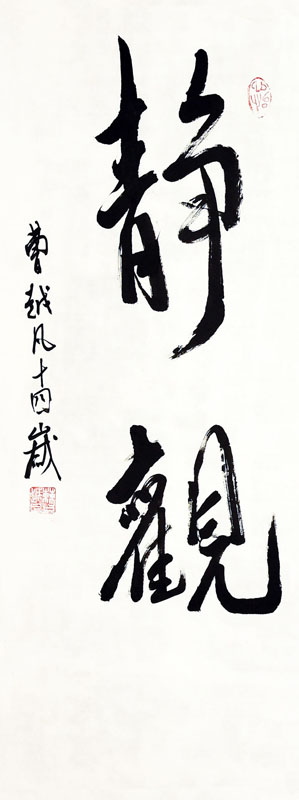

曹越凡 静观

■ 作者用笔无拘无束,线条大气沉着,两字落落大方。对于结体、粗细、节奏已初步有了理解,并能较好的掌握。努力方向:加强整体布局的研究与把握以及落款的练习。

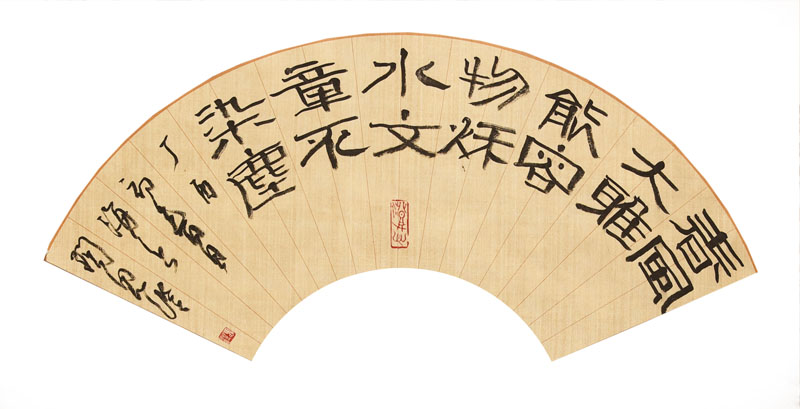

陶思澄 春风秋水联

■ 这件作品能看出作者写的很放松、很快乐。较为随意的用笔,加上果断的线条都很明快,给人一目了然之感,也从侧面透露出小作者直率的性格。作品较为完整,落款看似混乱,仔细看看到也有点“道道”。就扇面这个特殊的形式而言,字还可以略小一些,加入一些“文气”,会有刚柔并济的审美趣味。

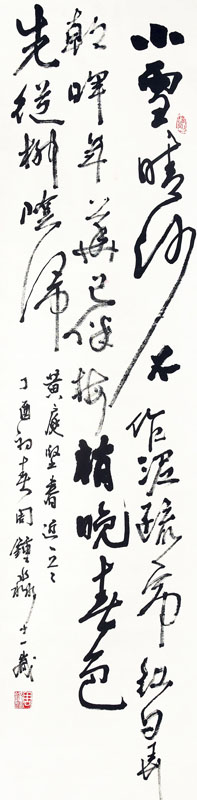

周钟淼 黄庭坚《春近》

■ 此件行草书作品墨色变化丰富而且自然、结体疏密有致、章法安排得当,可见功力。纵观整件作品,墨润处敢于在宣纸上停留,已显沉稳,加之运笔的流畅便有了灵动的韵味。相比之下,飞白处就显得较为刻板,可加强毛笔的提按动作,调动笔尖的方向来解决这个问题。

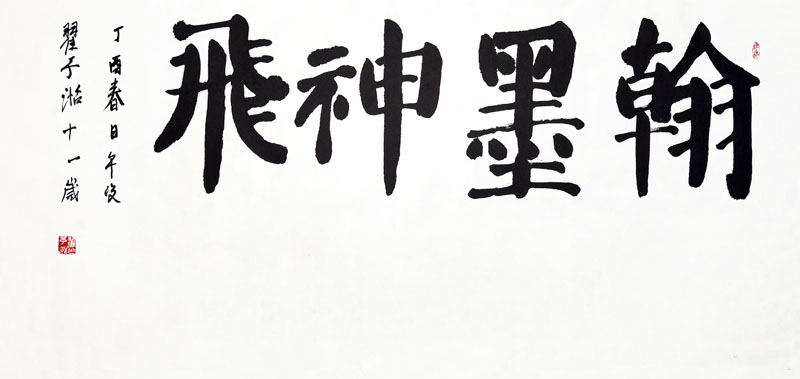

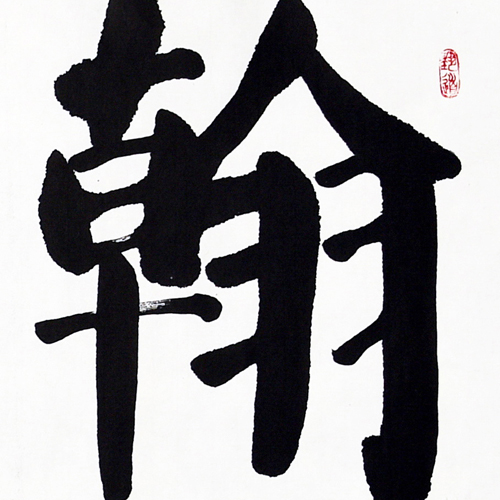

翟予湉 翰墨神飞

局部

■ 四尺整纸,大字楷书作品,书写不易。作品的格调很好地表现出颜真卿其人、其字的正直、笃实、纯厚的品质。可见作者字外功夫。对于“肥劲”的理解,从作品来看,还需加强“劲”的理解与表现,所谓“劲”就是“韧性”,增其“筋骨”,可以从行笔的节奏变化、空间布局中多下功夫。

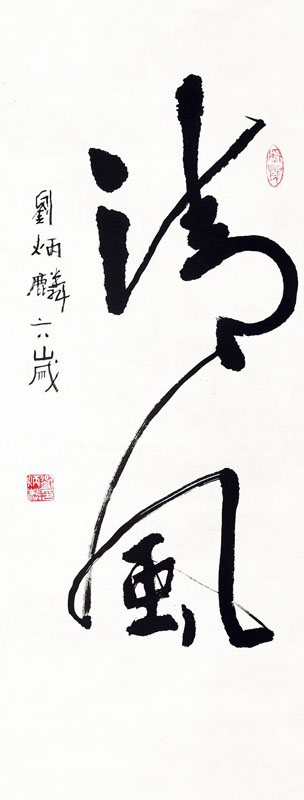

刘炳麟 清风

■ 清风,清风,清气随风,作品写的也确有清风徐来之姿。两字作品看似字数少而简单,实则也不完全如此。字越少,更要能细品。无论从字形、粗细、节奏、欹正上均有变化,对于六龄童已实为不易。所以,还需加强书写“量”的积累,更能使这些要素自然地流露出来。