在书画中你能学到什么? / 循之

自从有了微博、微信,我们读到了许多关于传统书法、中国画给人带来的启示。什么“学书法的孩子最懂事”、“玩书画的女人最美丽”,还有“会书画的男人最持家”等等,有的内容牵强附会,有些说的有点道理。但总体上 ,还是停留在表面的、浅层次的理解和表述上,没有深入或真正触及传统文化的本质,也很少对此有过较深入的剖析或从实践出发,谈些真切的体会。

我们能从书画中学到什么?笔者从近40年从事中国传统书画教学工作的角度,谈些体会,并作如下归纳,以供参考。

从学习的过程和方法而言,学习中国传统书画,都从临摹和学习古代的、前人的作品起步,当临摹作为主要的学习手段之后,学习者首先要学会观察,学会模仿,然而,观察和模仿都必须靠学习者的判断完成。因此,判断力的提高,是模仿水平提高的前提。反过来,当判断出现偏差时,只有再观察、再模仿,使判断的能力得到调正、得到提高。

当学习进入第二阶段时,学习书画的学员在导师的指导下,开始尝试准创作。因为这个阶段需要学习布局、学习创作的章法,不能死板地照搬一树一木,一撇一捺,而要在创作的实践中,不断学会“来源于古人,生发为自己”,“师古而出新”。齐白石有过这样的断言:“学我者生,似我者死”。为了这个“似与不似”,每个在传统书画学习中的成功者,都必须不断提高自己的想象力和创造力。因为这个过程,会不断地提高学习者的想象能力和创造能力。因此,长期学习中国书画的人,除了具备第一阶段的“观察”、“模仿”和“判断”三种能力之外,“想象”和“创造”能力也自然而至。

从中国书画本身所具有的品质和文化含量而言,几千年的积淀,中国书法的“点画”、“结体”和“章法”,中国画的“一草一木”、“一山一石”,无不浸润者传统文化的精华。只要深入学习,你就会在握笔、运笔之间,你就会在用水、用墨之中,体会到中华文化的博大精深。

孔子云:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”意思就是说艺术是中华文化的一条主线,即所谓文以载道,书以载文,书画同根又同源。其中包含人生的立志问题,立志的高远问题,内心的修养问题,处世的方法和观念问题等。此外,中国书画的点画之间、黑白之间,还让所有的学习者,渐渐了解中华的传统哲学、让人学会正确地认识自己,了解自然,以至正确地处理好人与人的关系,人与自然的关系。

通过学习,使人性得到修炼,真所谓“字如其人”、“画如其人”,“书为心画”,书画的品格即是人的品格。练笔之间,就是在不断地练心。也所谓,练心,则静。练眼,则明。练手,则巧。练气,则畅。练身,则健。练胸,则阔。练脚,则强。练脑,则灵。

从长期的书画教学实践中,笔者深深地感到,书画不仅如其人,书画还可以改变人。许多孩子,通过三五年的进修,由好动,变为爱静。通过近十年的深入学习,学员的体貌、举止、谈吐都会发生明显的变化。总体上会朝着洞察力强、勤于思考、善于综合,体察别人,热爱自然、健康向上、坚韧不拔、志存高远和富有创新精神的方向发展。

许芙仰 青卞隐居图

■ 此件山水是仿王蒙《青卞隐居图》原大作品。王蒙是元四大家之一,以构图缜密繁复,笔法丰富多变而建树画坛。作品较好地把握王蒙山水的整体风格,有较强的用笔、用墨、造型能力。不过也有苍茫不及,用笔少力之不足。

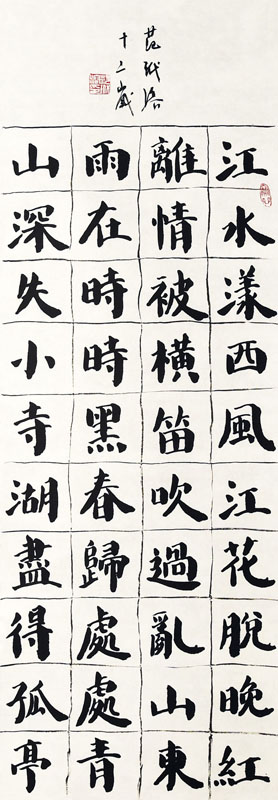

范玳溶 《古诗二首》

■ 此件楷书《古诗二首》,用笔 “无垂不缩,无往不收”,可谓用心之至。结体丰盈,用墨肥厚,也颇有筋骨,可谓尽显颜体风骨。加之墨线界格,也使整件作品在平稳中略显活泼,是个很好的补充。努力方向,对于字形准确度的把握还需加强。

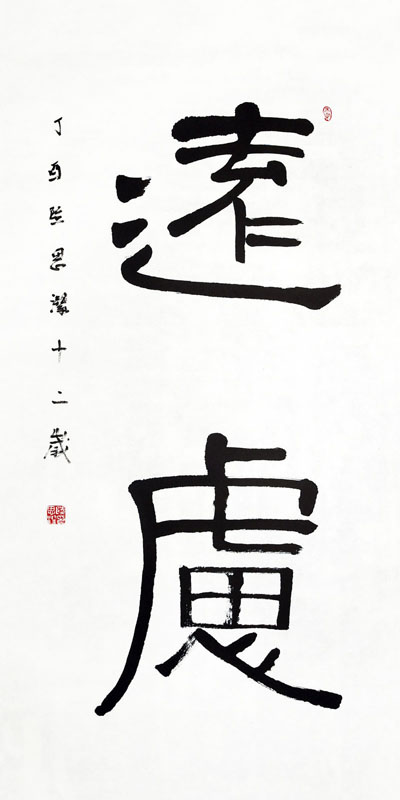

陆思洁 远虑

■ “远虑”两字写的沉稳大方,整体章法安排得当。线条俊秀,墨色也初具变化。努力方向多提高线条的“一波三折”,可使得作品写得更为灵动,以及款字同样需要提高书写水平。

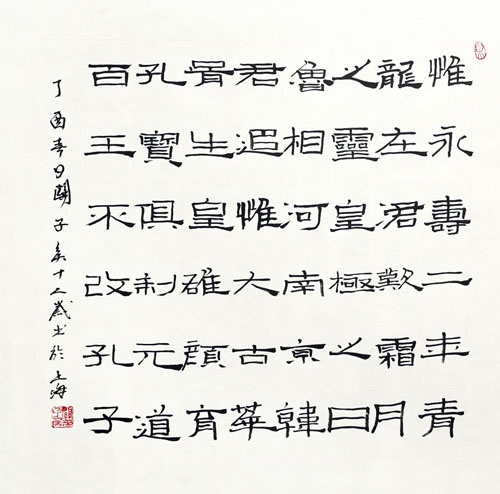

关子侯 节临《礼器碑》

■ 临《礼器碑》局部,线条较为灵动,整体章法较好。如能注意些结构上的小细节以及落款的灵动性,该作品会更加精彩。

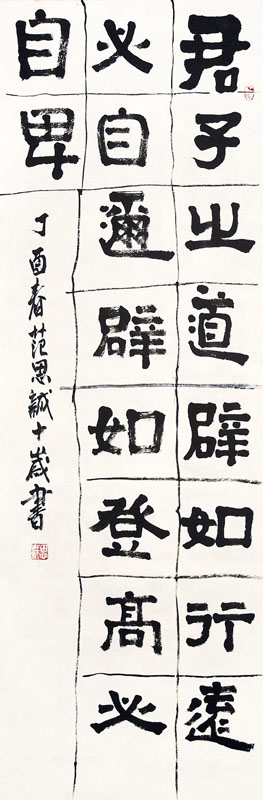

范思诚 古人名句

■ 此幅四尺对开作品,小作者用笔拙趣且刚健有力,结体平稳中见奇崛,给人一种雄秀之感。特别是枯笔的运用,增加了作品的对比度和变化。希望能再注意一些起笔、收笔的细腻度,如“自”的第一点能增加方笔切入,“卑”的捺笔能到位,则更优。

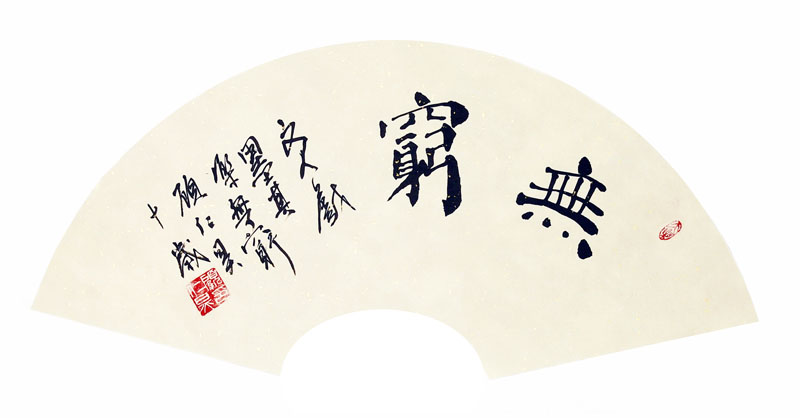

顾仁昊 无穷

■ 扇面作品写得小巧精致,可雅玩。对于用笔、用墨都有较好的理解与表现,而线条粗与细安排与搭配的都很自然、灵巧。也有别于一般楷书的刻板,如“无”的四竖,变化丰富,掌握得较好。不足之处在于落款的字可略小一些。

汤开旸 小园春色

■ 牡丹花下群兔嬉戏,一片祥和春意盎然之景,该学生有较强的笔墨造型能力,牡丹花造型多变,叶子用色丰富。不过如能在兔子的用笔上多些墨色变化,画面会更好。

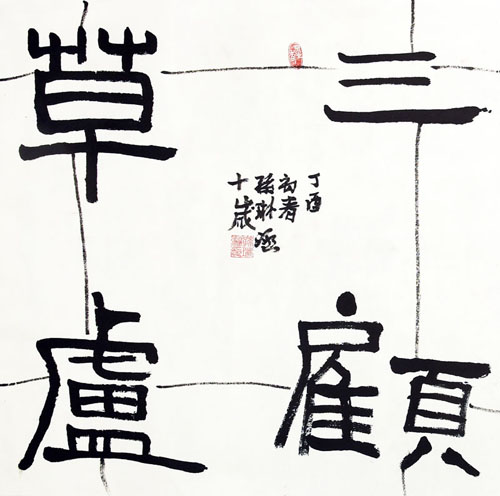

孙琳涵 三顾草庐

■ 整体章法、结体安排、用笔都较好,四字隶书用墨线分割方形的空间,营造出多个不同的空间大小,使整件作品看上去活跃了不少,墨线画的也很好,对于四字的布局起到了很好的平衡作用。努力方向,多用水,写出虚实、墨韵。

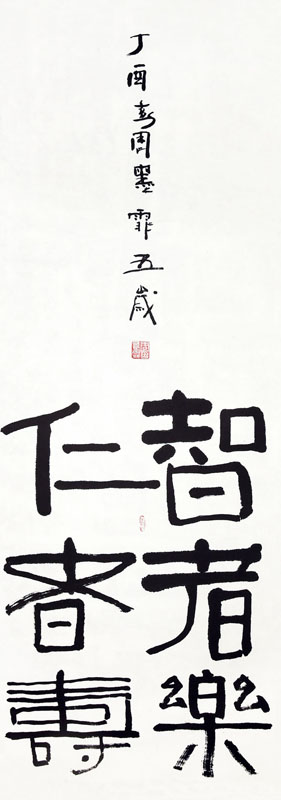

周墨霏 智者乐 仁者寿

■ 作品章法新颖,线条朴实,墨色变化丰富,结体稚趣生动,也能基本掌握隶书的书写特点与方法。希望在保持这种稚气的格调下,多提高书写的成功率,慢慢做到胸有成竹而为之。

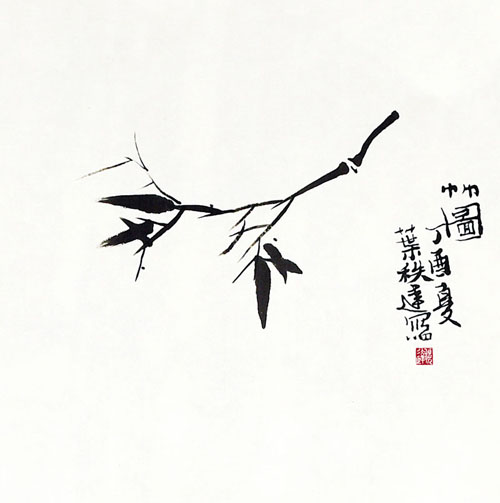

叶秩达 竹图

■ 古人说"书画同源",又说竹是"撇出来"或"写出来"的。所以书法班的老师常常让学生凭自己一点书写功夫,试试撇一枝竹,或画几笔兰,让学生活络活络指腕,松一松筋骨,这样常常会对提高书写水平起到推波助澜的作用。这位学员也是第一次撇竹,两周下来已经像模像样,可见指腕已经非常放松,运笔已经很到位。

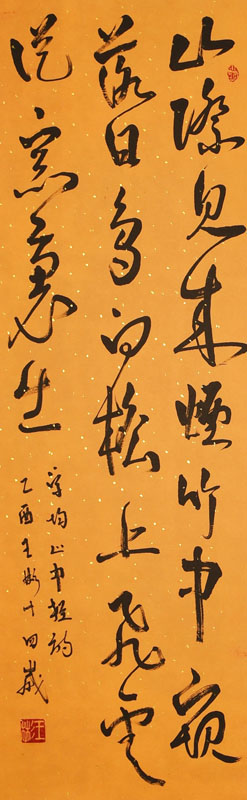

王彬 吴均《山中杂诗》

■ 这是比较成熟的一件行草作品,作者对于字法、墨法、笔法、章法都有较好的功力。在此基础之上,希望多加强”组合“的能力,如此件作品中,均为两字连接,并未有三字或者多字的组合,如果能加入,可以增加作品的可看性。

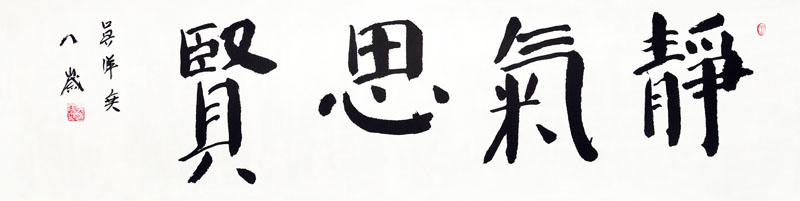

吴洋奕 静气思贤

局部

■ “静气思贤”四字写的厚重且不失灵动,观章法尚可,线条较为圆浑,且运笔已开始有快慢节奏的变化,作为一个写楷书的小作者来说是不容易的。但从字的结体上来看,“贤”字过于拉长,显得“贝”字松散,需要注意。

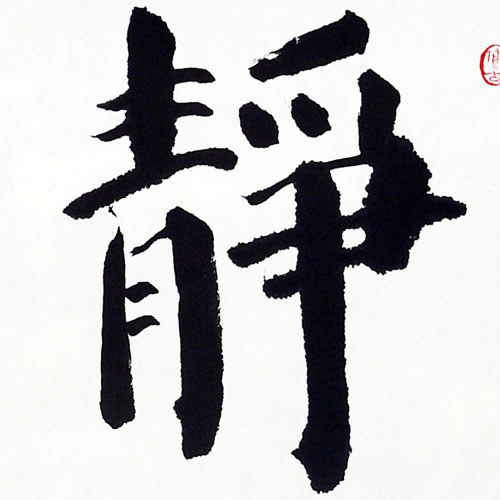

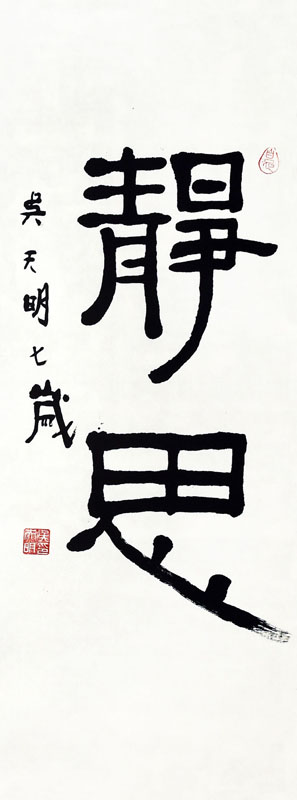

吴天明 静思

■ 扎实的用笔体现出小作者的线条功力,以及书写时的认真状态。两字写的四平八稳,也较为敢于用笔、用墨。但是毕竟初试创作,还较生疏,以及款字的书写水平都有待提高。

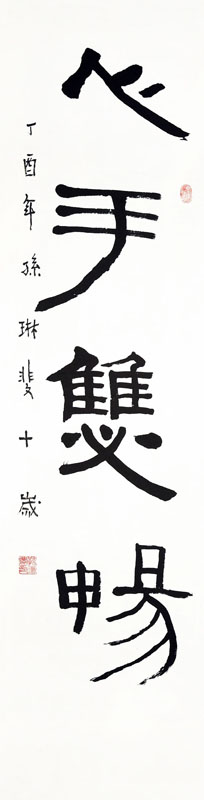

孙琳斐 心手双畅

■ 朴实的线条,较准的结体,再加上较为放松的用笔,流露出该学员自然而为的信心。所谓“心手双畅”,也就是想到的就能表现出来,看的出这件作品正在向这个方向努力。四字中的“畅”字,最后几撇显得较为单薄,而且没有呼应与连贯,希望以后的学习中注意线条间的相互联系。

崔意涵 风和日暄

局部

■ 篆书作品写得稚趣、朴实。线条不紧不慢,娓娓道来,也能较好表现篆书的圆转与结体美。但如“暄”、“和”重心不稳,要多注意。

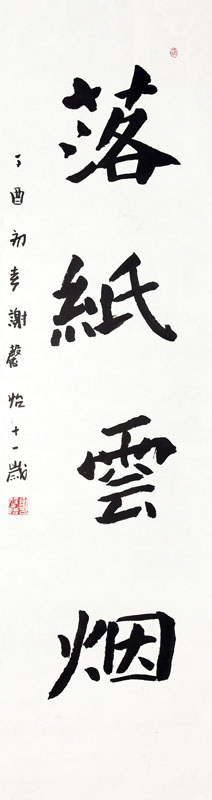

谢馨怡 落纸云烟

■ 楷书创作相对于其他字体仍旧需要一定的严谨和精确,“落纸”二字已能够达到,“云烟”二字较前两字来说有所欠缺,不免让人有种虎头蛇尾的感觉,字形的结构和笔画的精确度都需加强。在条幅作品中,落款应靠近大字。