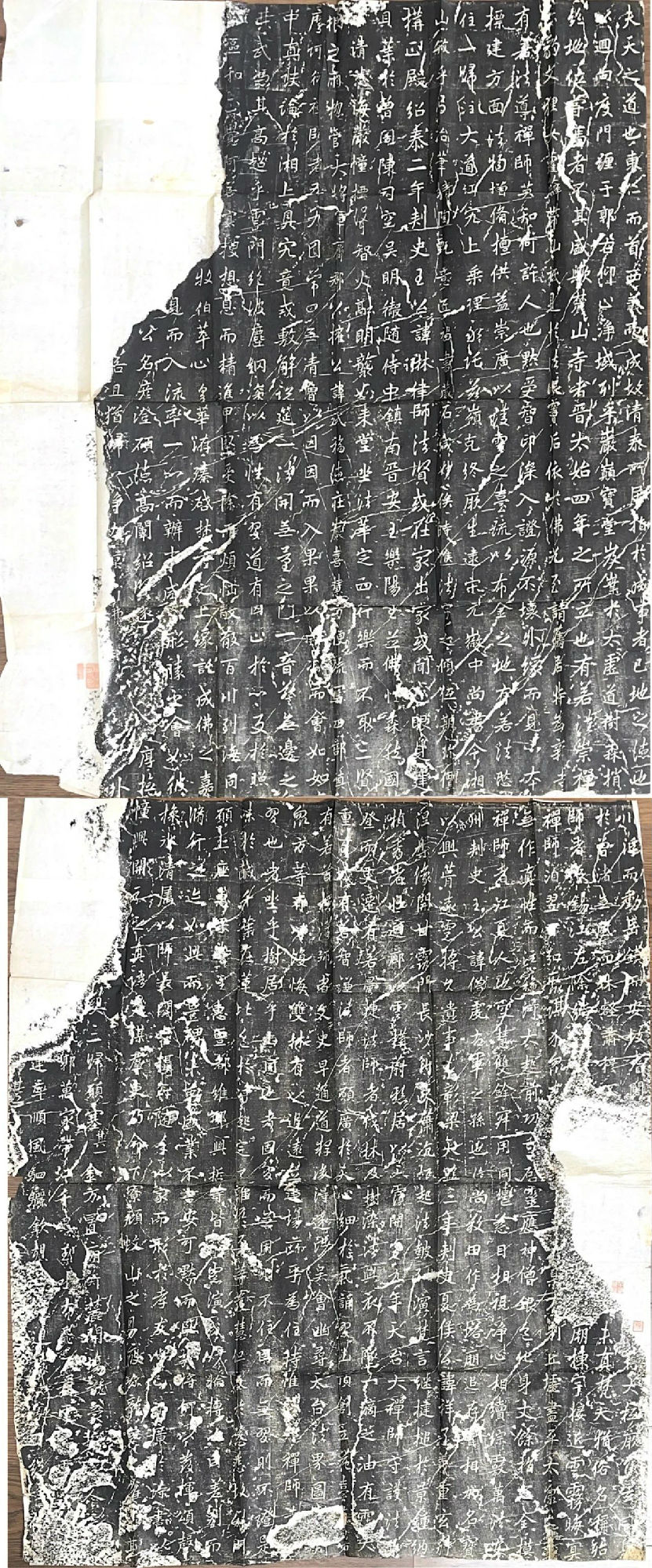

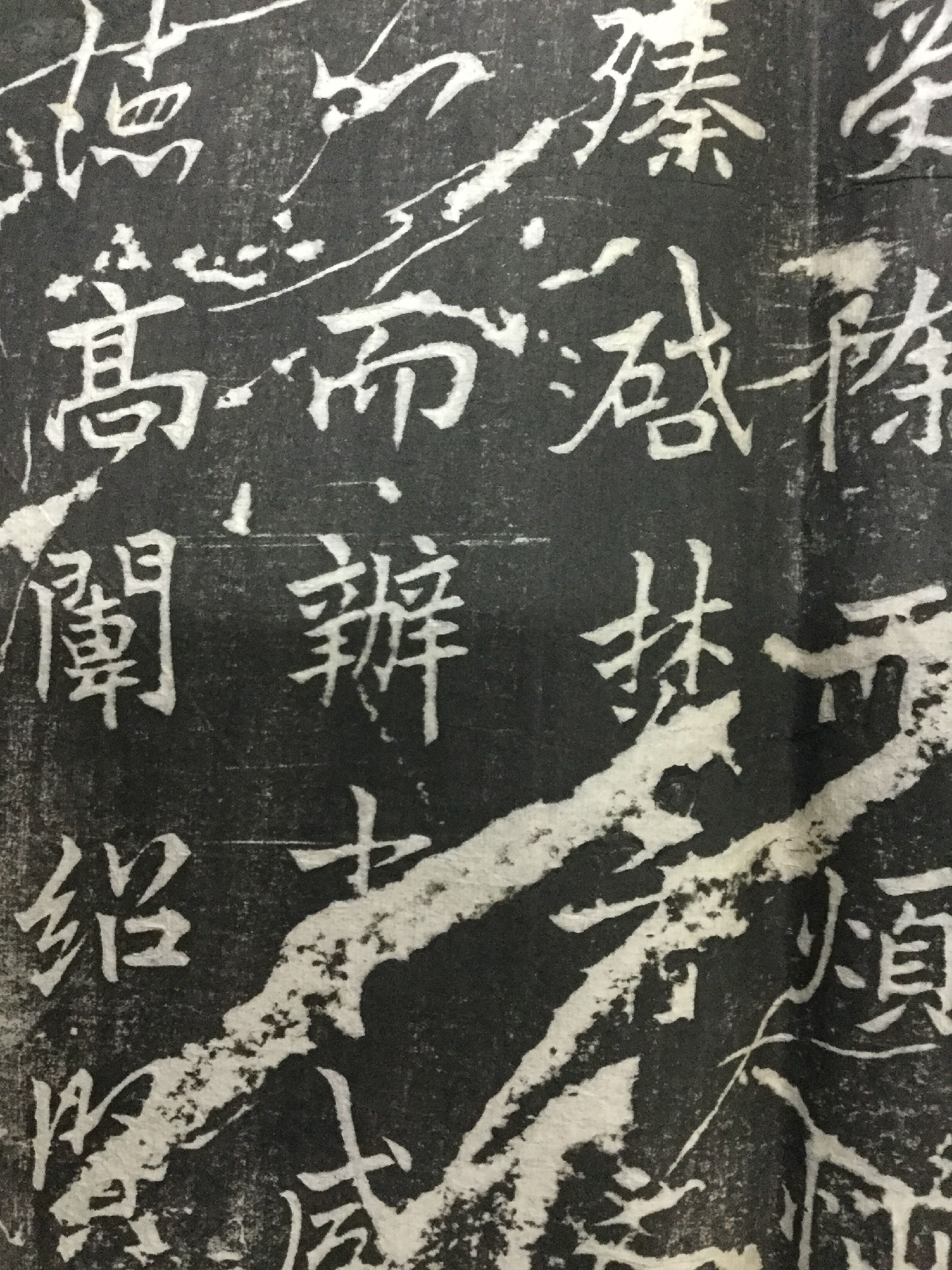

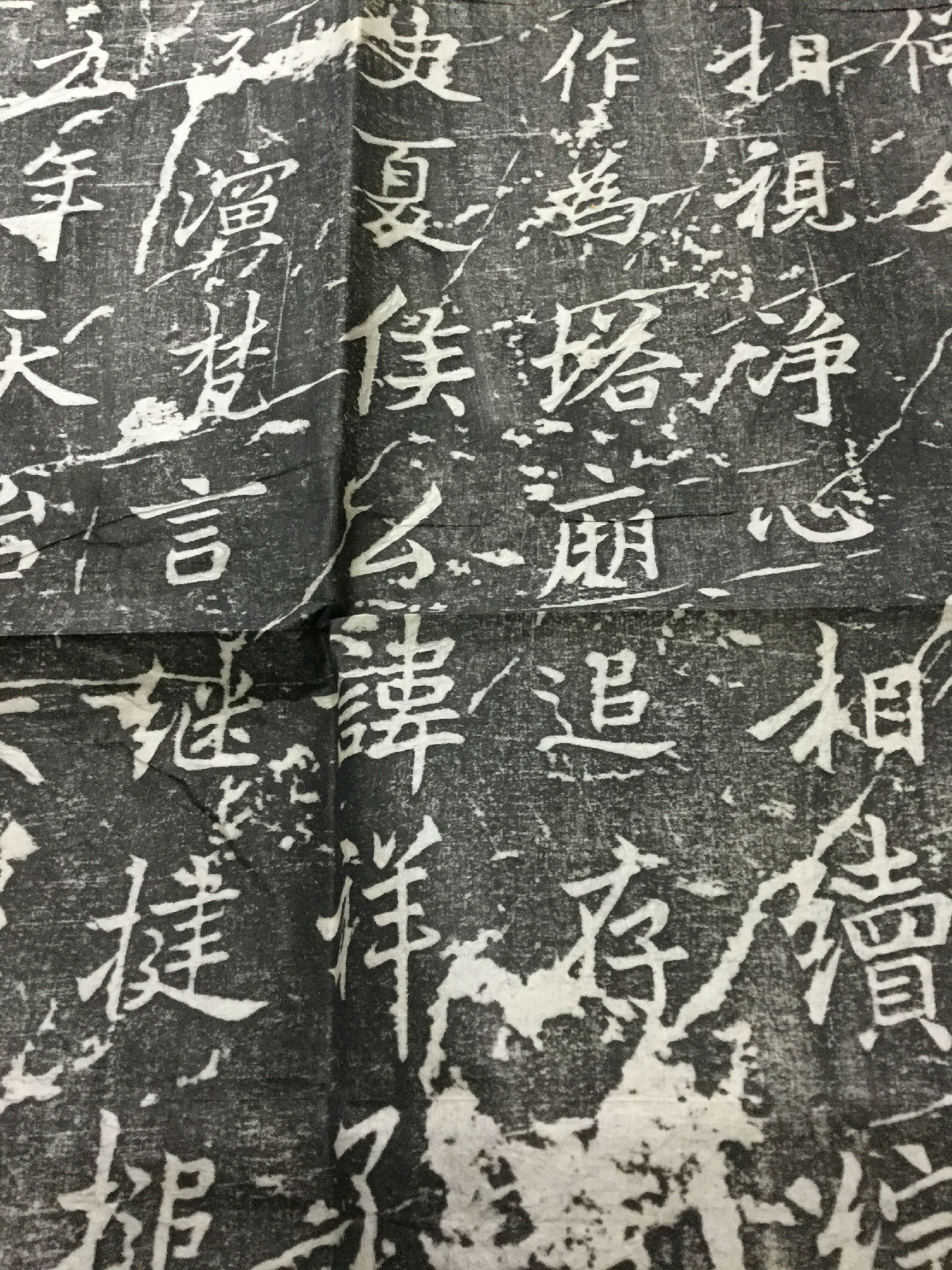

《麓山寺碑》

《麓山寺碑》亦称《岳麓寺碑》,立于唐开元十八年(730),在长沙市麓山岳麓书院南面护碑亭内。由李邕撰文并书,江夏黄仙鹤勒石。明代学者杨慎在《丹铅录》中认为黄仙鹤可能是李邕的化名,但这种说法缺乏直接的历史证据支持,并未得到广泛认可。目前普遍认为黄仙鹤是一位独立的刻工,与李邕共同完成了《麓山寺碑》的创作。

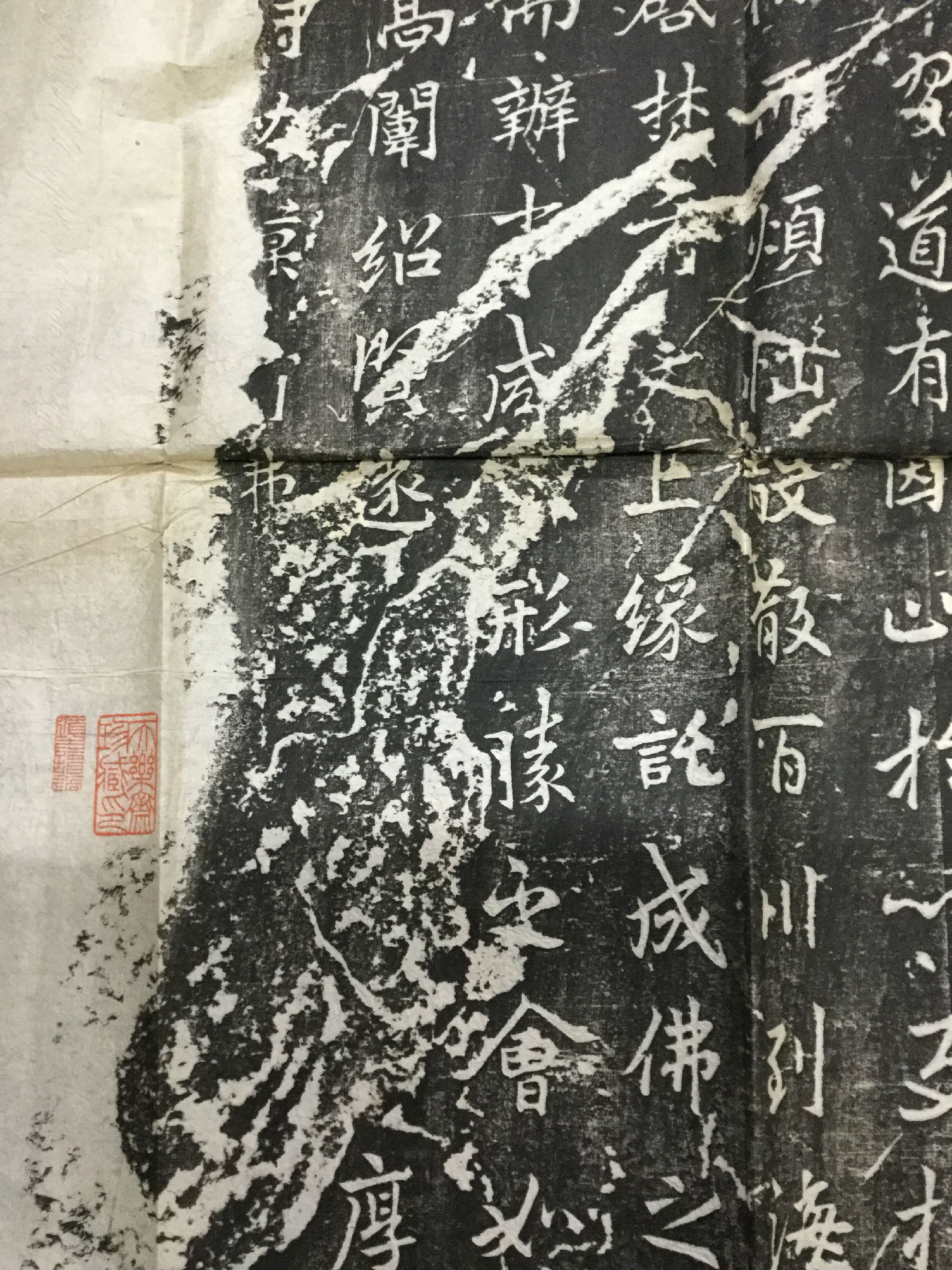

《麓山寺碑》局部

碑为青石,高272厘米,宽133厘米,圆顶。有阳文篆额“麓山寺碑”四字,清晰无损。碑左和碑右下方有缺损,碑侧刻有米芾的正书阴刻题名“元丰庚申元日同广惠道人来襄阳米黻”共16个字样,“元丰庚申”即公元1080年。碑文28行,每行56字,共1400余字。

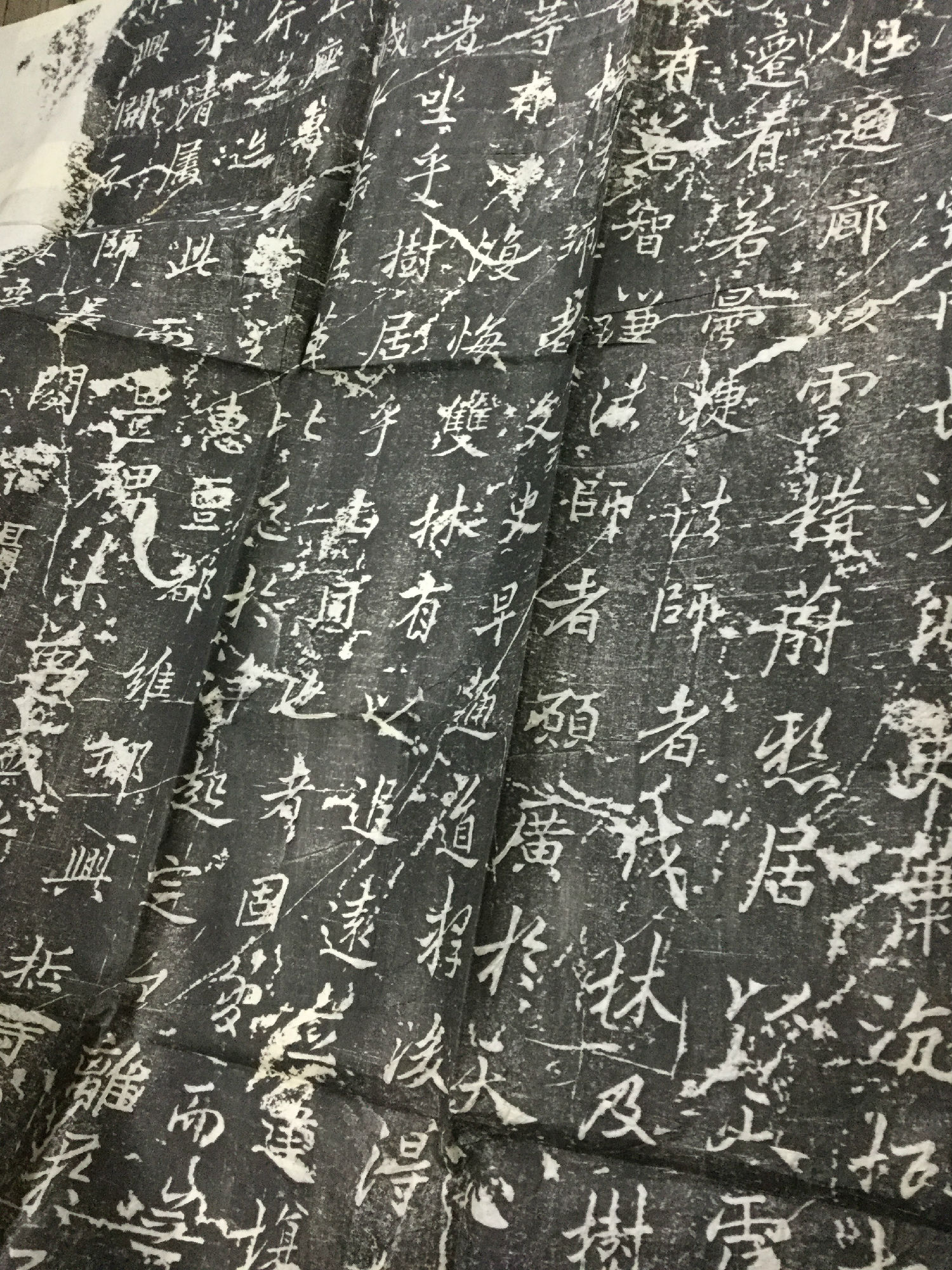

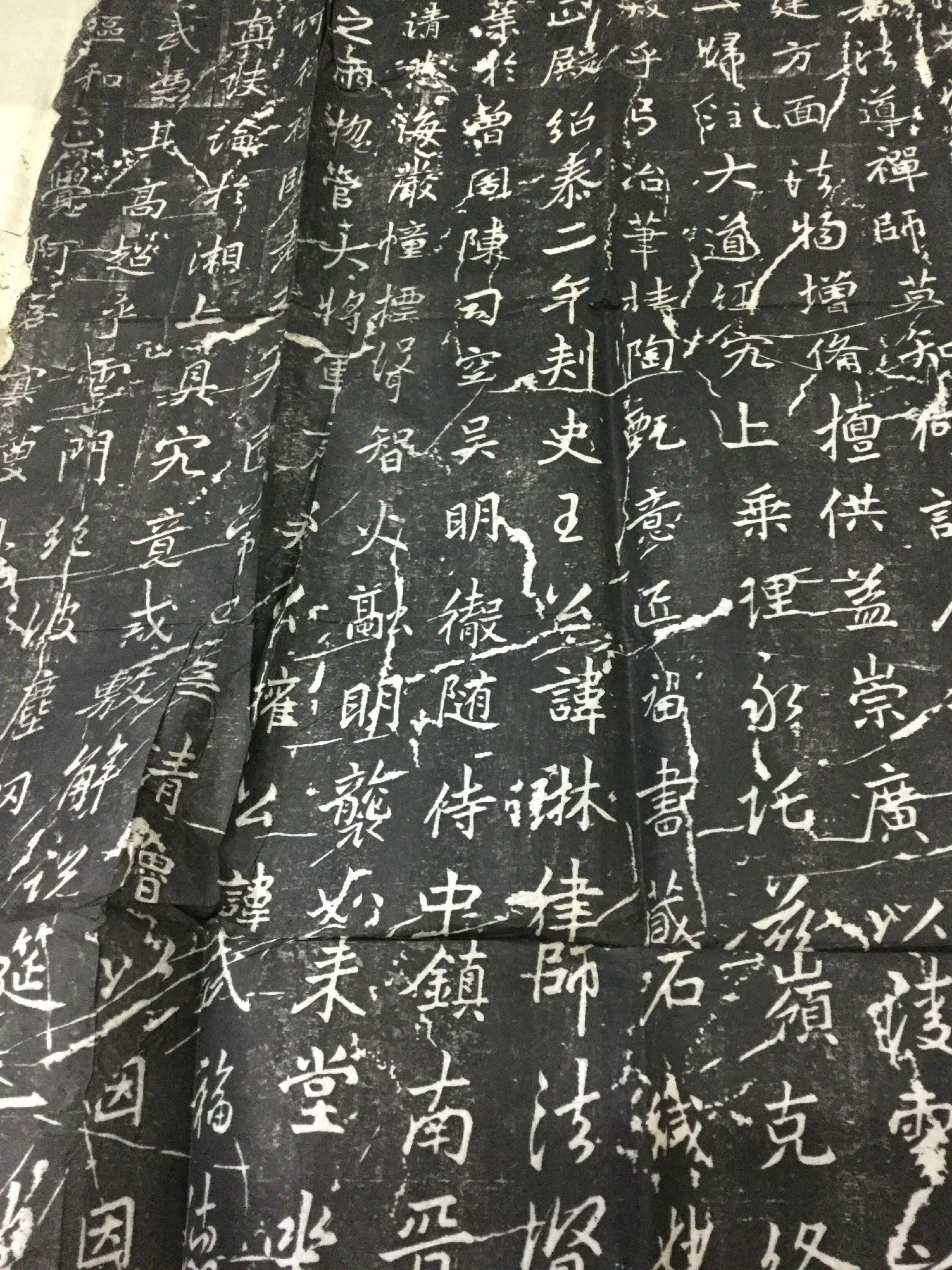

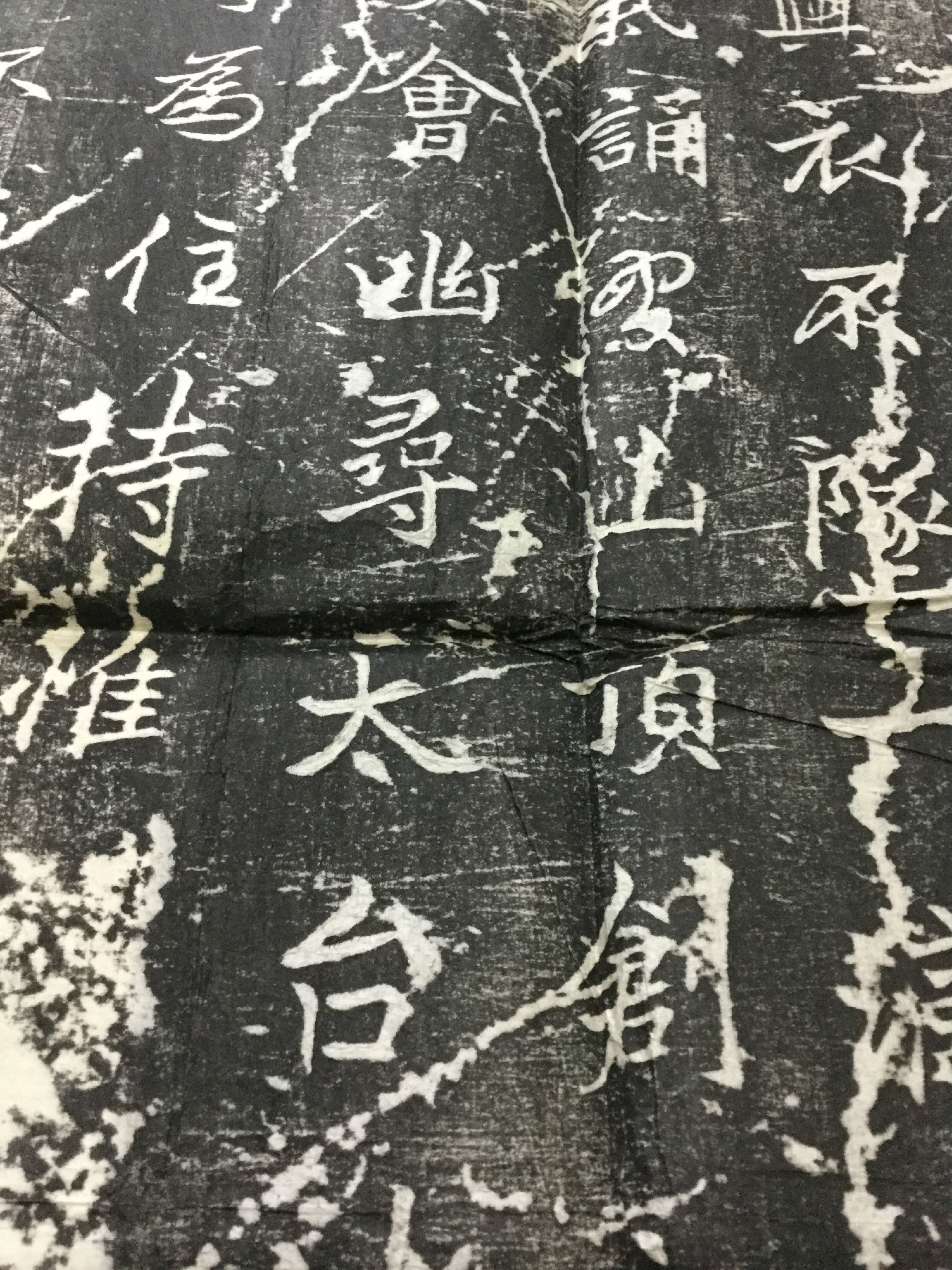

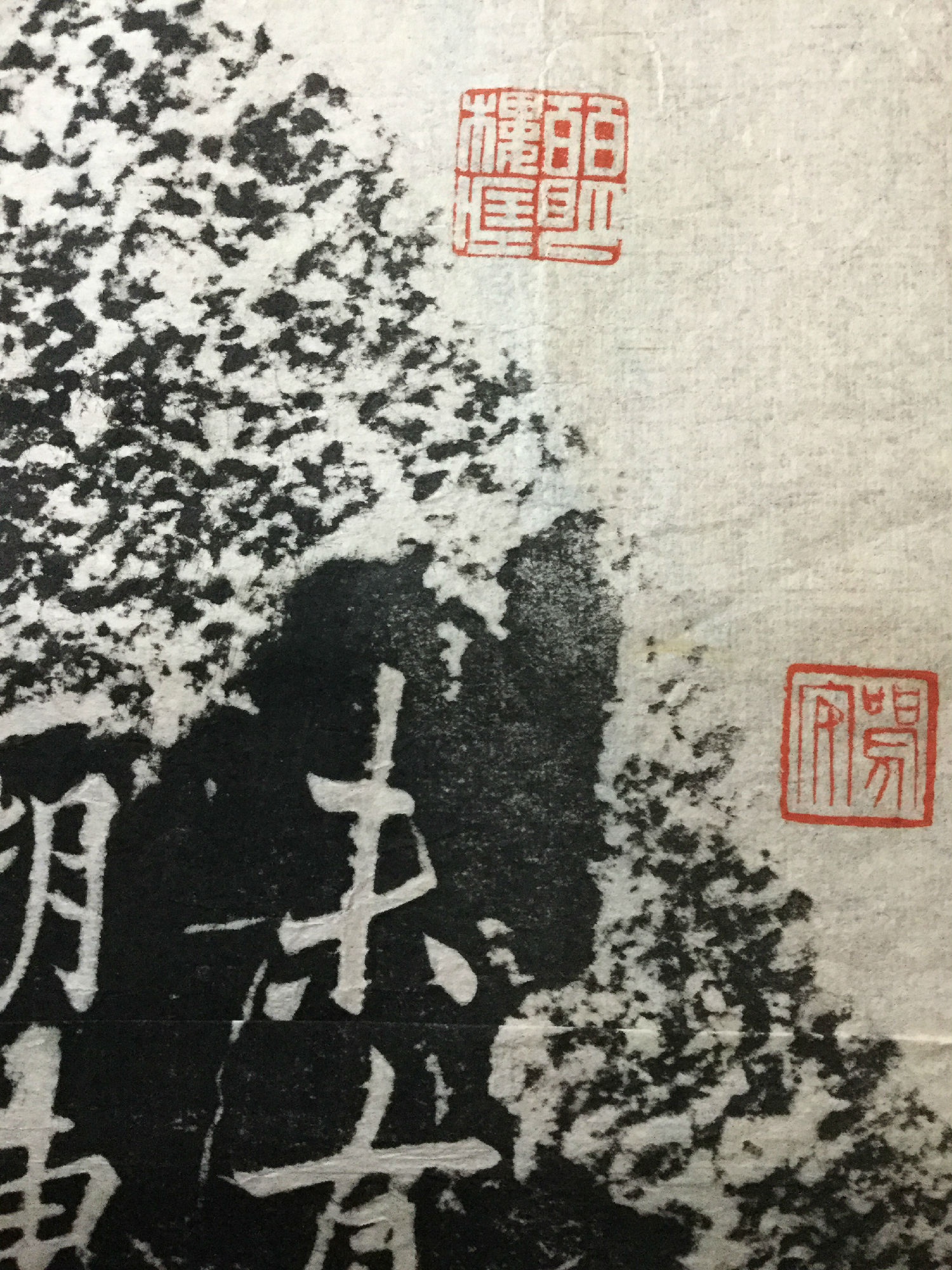

《麓山寺碑》局部

碑文 词章华丽,主要记述了麓山寺的历史沿革及历代住持的弘法事迹,具有较高的文学和历史价值。笔力雄健,刻艺精湛。因文、书、刻工艺兼美,堪称精妙绝伦,故有"三绝碑"之称。又因李邕曾官北海太守,故亦称之为"北海三绝"碑。是长沙市尚存最早、价值最高的碑刻。

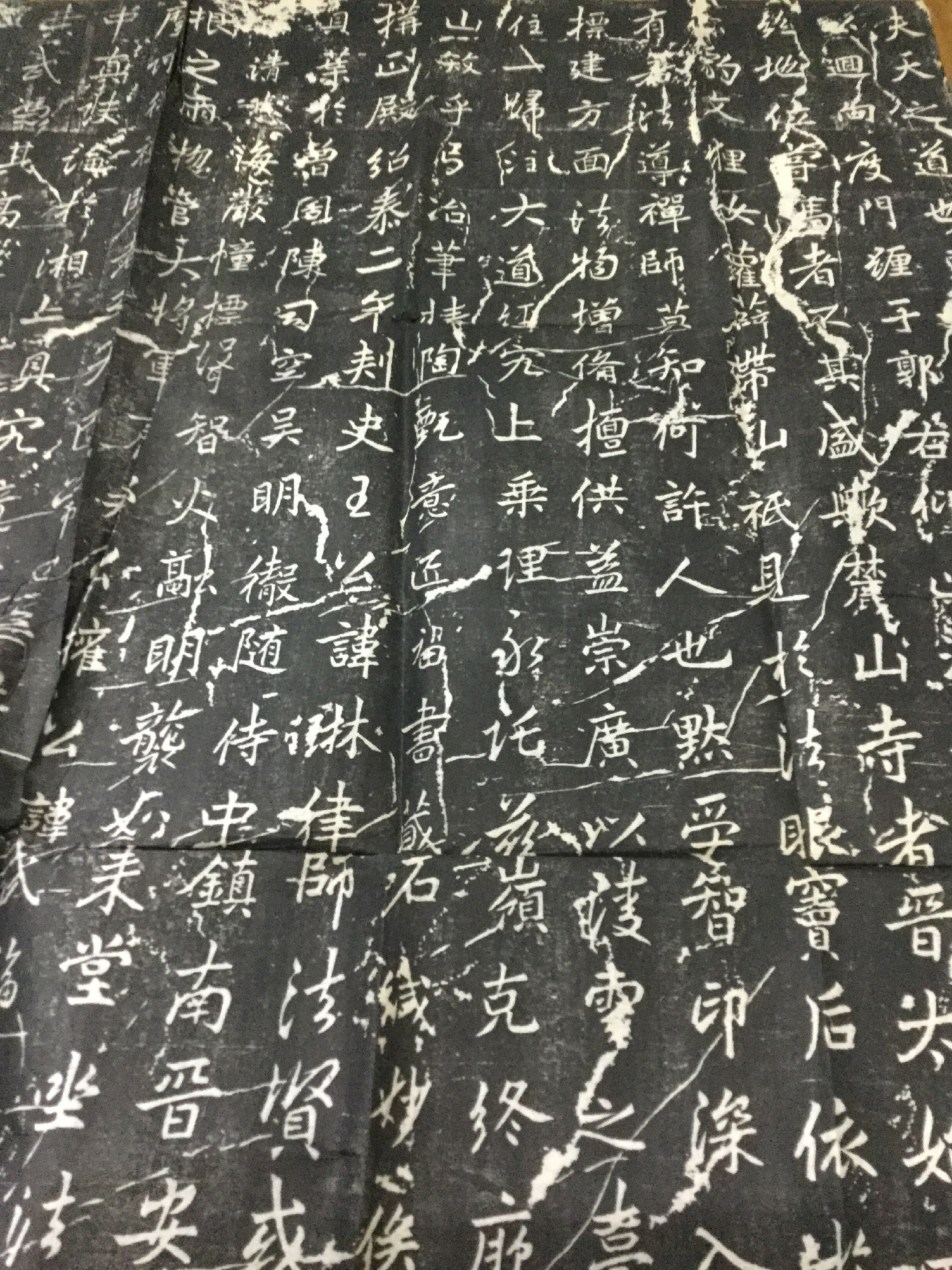

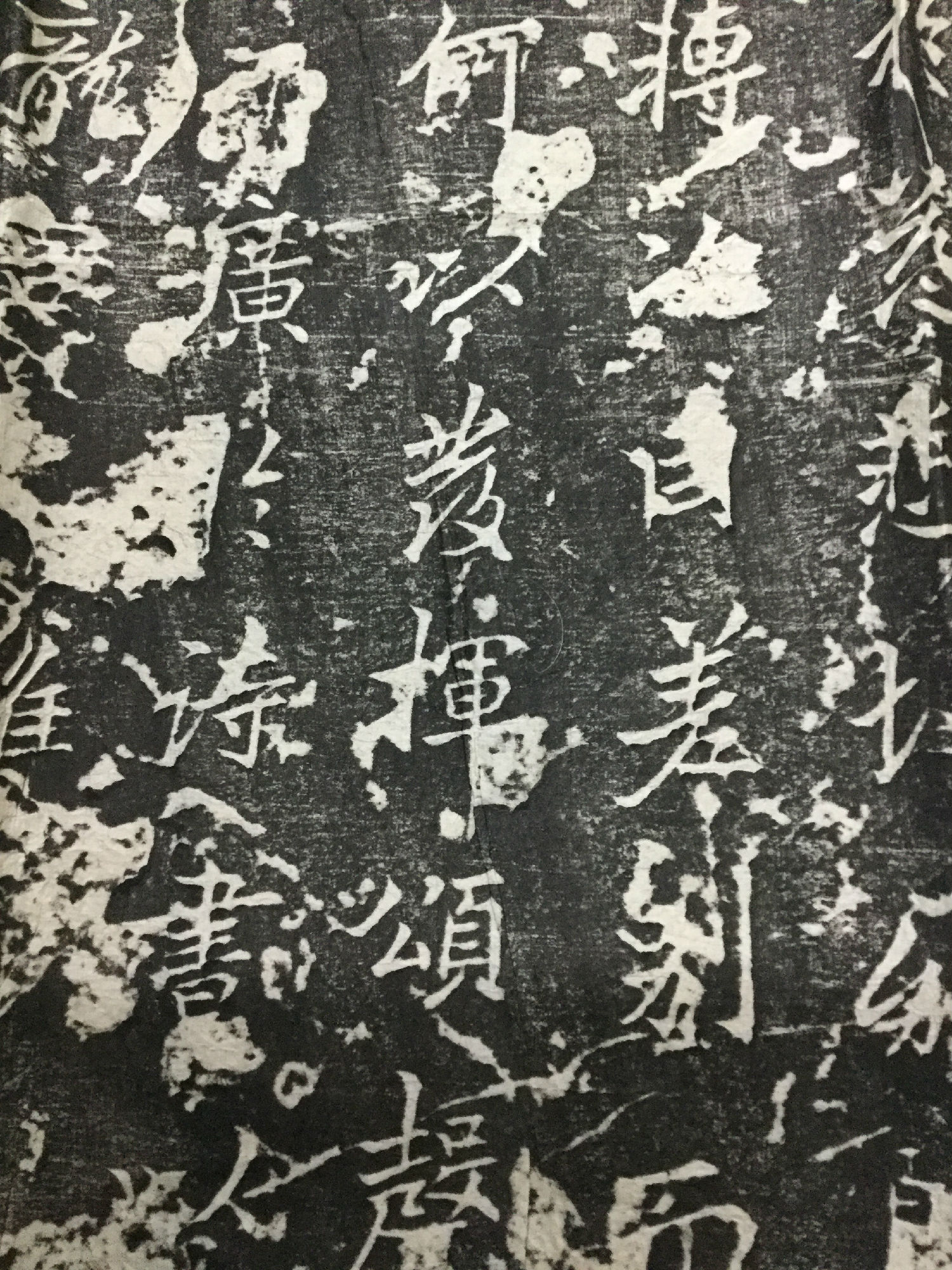

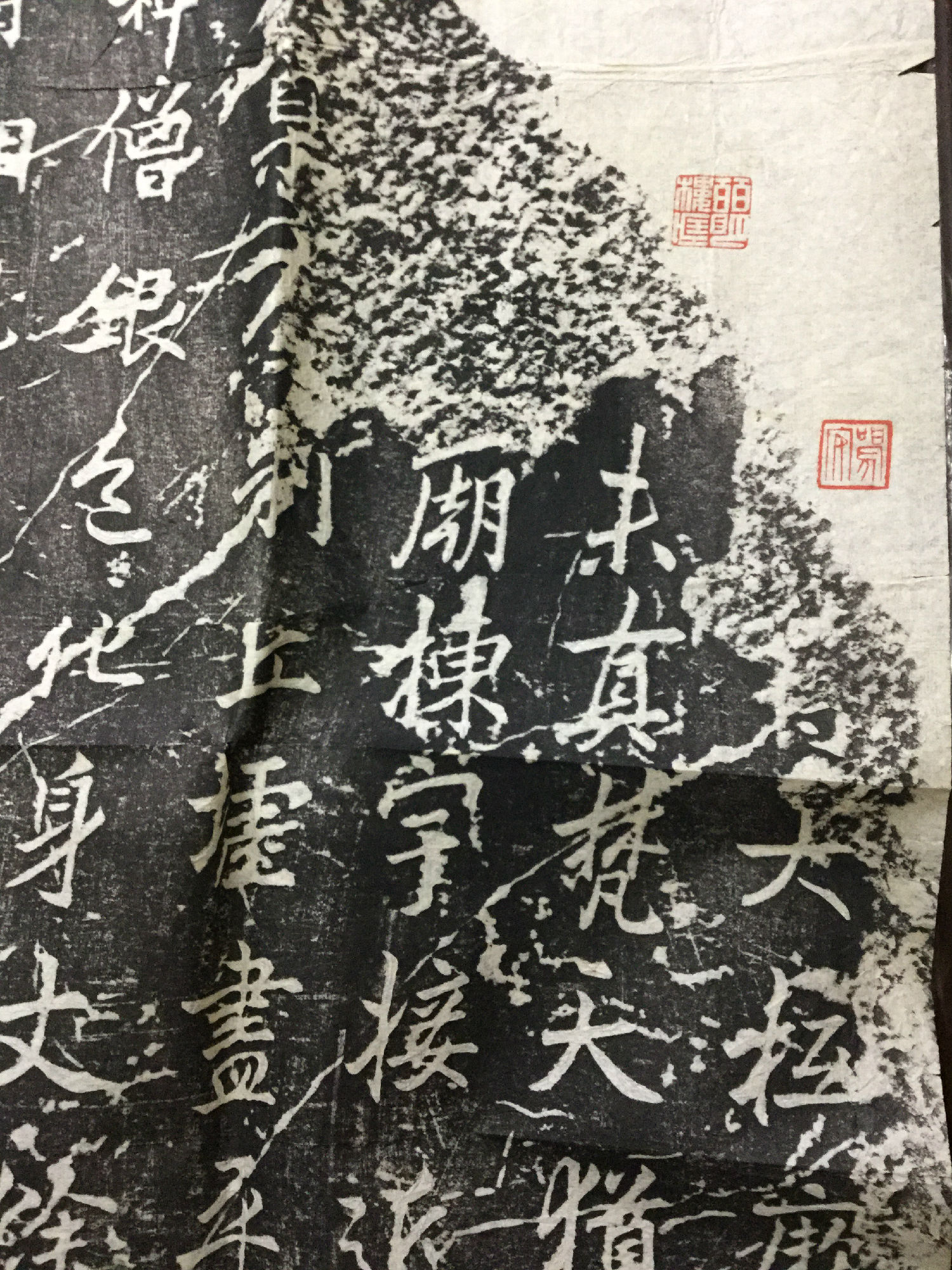

《麓山寺碑》局部

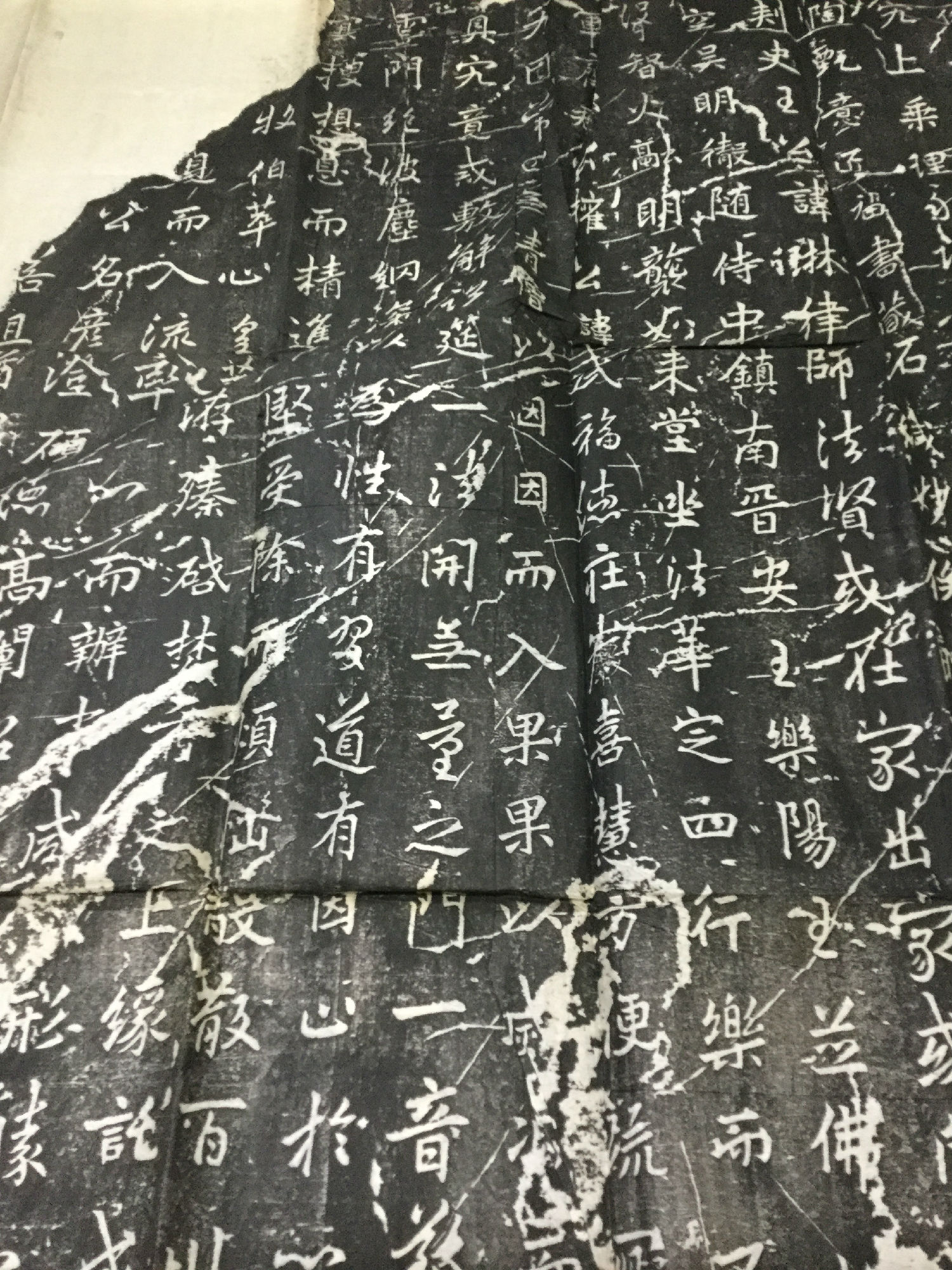

附:《麓山寺碑》释文

夫天之道也,东仁而首,西义而成,故清泰所居,指于成事者已。地之德也,川浮而动,岳镇而安,故耆阇所临,取于安定者已。兹寺大枑,厥旨玄同,是以回向度门, 于廓右,仰止净域,列乎岩巅。宝堂岌业于太虚,道树森梢于曾渚。无风而林壑肃穆,不月而相事澄明。化城未真,梵天犹俗。名称殆绝,地位尝高者,不其盛欤!麓山寺者,晋太始四年之所立也。有若法崇禅师者,振锡江左,除结涧阴,尝与炎汉太宗长沙清庙栋宇接近,云雾晦冥,赤豹文狸,女萝薜带。山祗见于法眼,窦后依于佛光,至请旧居,特为新寺。禅师洎翌日,弘聚谋界众表之。明诏行矣。水臬有制,丘墟尽平。太康二载,有若法导禅师,莫知何许人也。默受智印,深入证源。不坏外缘,而见心本。无作真性,而注福河。大起前功,重启灵应。神僧银色化身丈余,指定全模,标建方面。法物增备,檀供益崇。广以凌云之台,疏以布金之地。有若法愍禅师者,江夏人也。空慧双铨,寂用同辔。慈目相视,净心相续。综核万法,安住一归。注大道经,究上乘理。永托兹岭,克终厥生。逮宋元徽中,尚书令湘州刺史王公讳僧虔,右军之孙也。信尚敬田,作为塔庙。追存宝相,加名宝山,矧乎弓冶笔精,陶甄意匠。留书藏石,缄妙俟时。候法宇之仾 ,期珍价以兴葺。远虑将久,遗事未彰。梁天监三年,刺史夏侯公讳祥。了义重玄,别构正殿。绍泰二年,刺史王公讳琳、律师法贤,或在家出家,或闻见眼见,建涅盘像,开甘露门。长沙内史萧沆,振起法鼓,弘演梵言。继楗槌于景钟,纳贝叶于曾阁。陈司空吴明彻,随侍中镇南晋,安王、乐阳王,并佛性森然,国桢秀者。壮回廊以云构,蔚悬居以天覆。开皇九年,天台大禅师守护法庭,澄清悲海,严幢标耸,智火融明。袭如来堂,坐法华定。四行乐而不取,三贤登而更迁。有若昙捷法师者,伐林及树,染法与衣。不坠一滴之油,有沾大根之雨。总管大将军齐郡公权,公讳武。福德庄严,喜慧方便。疏写四部,镇重百城。有若智谦法师者,愿广于天,心细于气。诵习山顶,创立花台。有若摩诃衍禅师者,五力圆常,四无清净。以因因而入果果,以灭灭而会如如。有若首楞法师者,文史早通,道释后得。远涉吴会,幽寻天台。法界图于剡中,真诀论于湘上。具究竟戒,敷解说筵。一法开无量之门,一音警无边之众。方等有以复悔,双林有以追远。并建场所,乐为住持。惟慧龙禅师者,迹其武,凭其高,超乎云门,绝彼尘网。深以为性有习,道有因,止于心,反于照,习也者。坐乎树,居乎山,因也者。固,习而无因,则不往;因而无习,则不证。是以沤和正觉,阿若冥搜。想息而精进,甲坚,受除而烦恼壳散。百川到海,同味于咸;千叶在莲,比色于净。起定不离于平等,发慧但及于慈慧。故能闻者顺其风,观者探其道。牧伯萃心,洊臻。启焚香之上缘,托成佛之嘉愿。上座惠杲寺主,惠亶都维那兴哲等,皆静虑演成,妙轮转次。因差别而非法,随品类而得根。去二见而入流,率一心而办事。咸以形胜之会如彼,修行之迹如此。而丰碑未勒,盛业不书,安可默而已哉?将何以发挥颂声,披扬宿志者也?司马西河窦公,名彦澄,硕德高闱,绍贤远识,器宇岳厚,检操冰清。属以师长阕官,摄行随手。以家,而形于孝友;以己,而广于诗书。以重,而雅俗自兴;以明,而至道丕若。且犹归心净土,膜拜佛乘。摧乔慢之外幢,兴开示之真语。建谋群吏,乃命下寮。顾蚊山之易疲,叹龙宫之难纪。其词曰:天地有象,圣贤建极。宴坐中户,成道西域。后代袭武,前良作则。安乐是依,灵鹫是式。一想冥契,三归愿塞。其一。金方置庙,衡麓开场。龙象拥锡,人天护香。鬼神赐土,灵化度堂。重镇牧伯,上游侯王。光昭法侣,大启禅房。其二。幽谷左豁,崇山右峙。瞰郭万家,带江千里。玉水布飞,石林云起。雷激庭际,月窥窗里。花台随足,天乐盈耳。其三。人与地灵,心将法灭。既往在此,比明齐哲。佛日环照,牛车结辙。连率顺风,驷骊钦烈。访道追胜,形驰目绝。其四。碑版莫建,轨物未弘。和合是请,佐贰是膺。政敷大郡。信发广乘。愿言有述,以访无能。惟石可久,与山不崩。其五。前陈州刺吏李邕文并书。

《麓山寺碑》局部

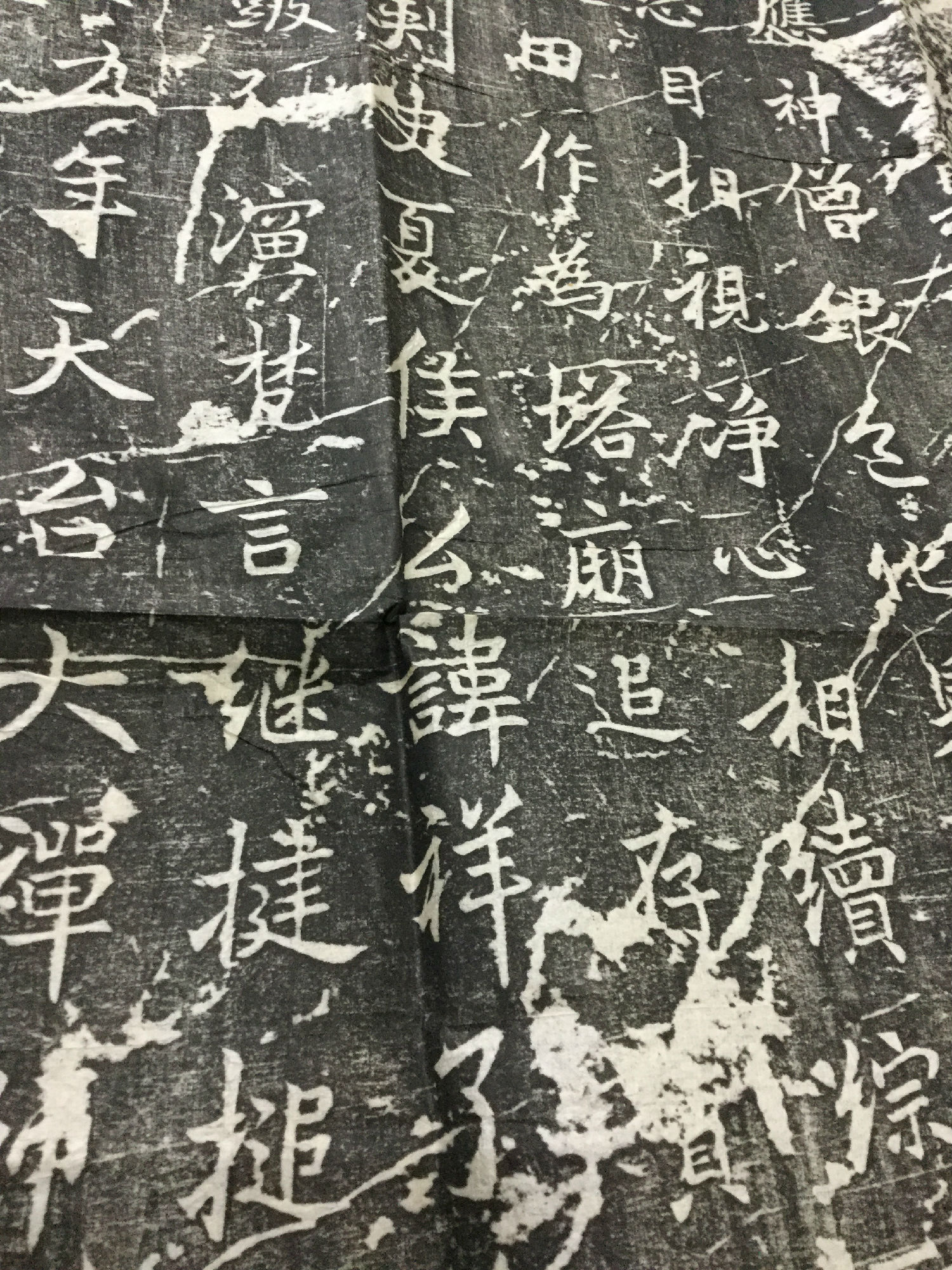

大唐开元十八年,岁次庚午,九月壬子朔,十一日壬戍建。江夏黄仙鹤刻。且上计于京,不偶兹会。赞曰:英英披雾,其德允烁。卓立隽才,标举明略。雄辩纵横,神情照灼。备闻政理,深悟禅乐。

江夏黄仙鹤刻

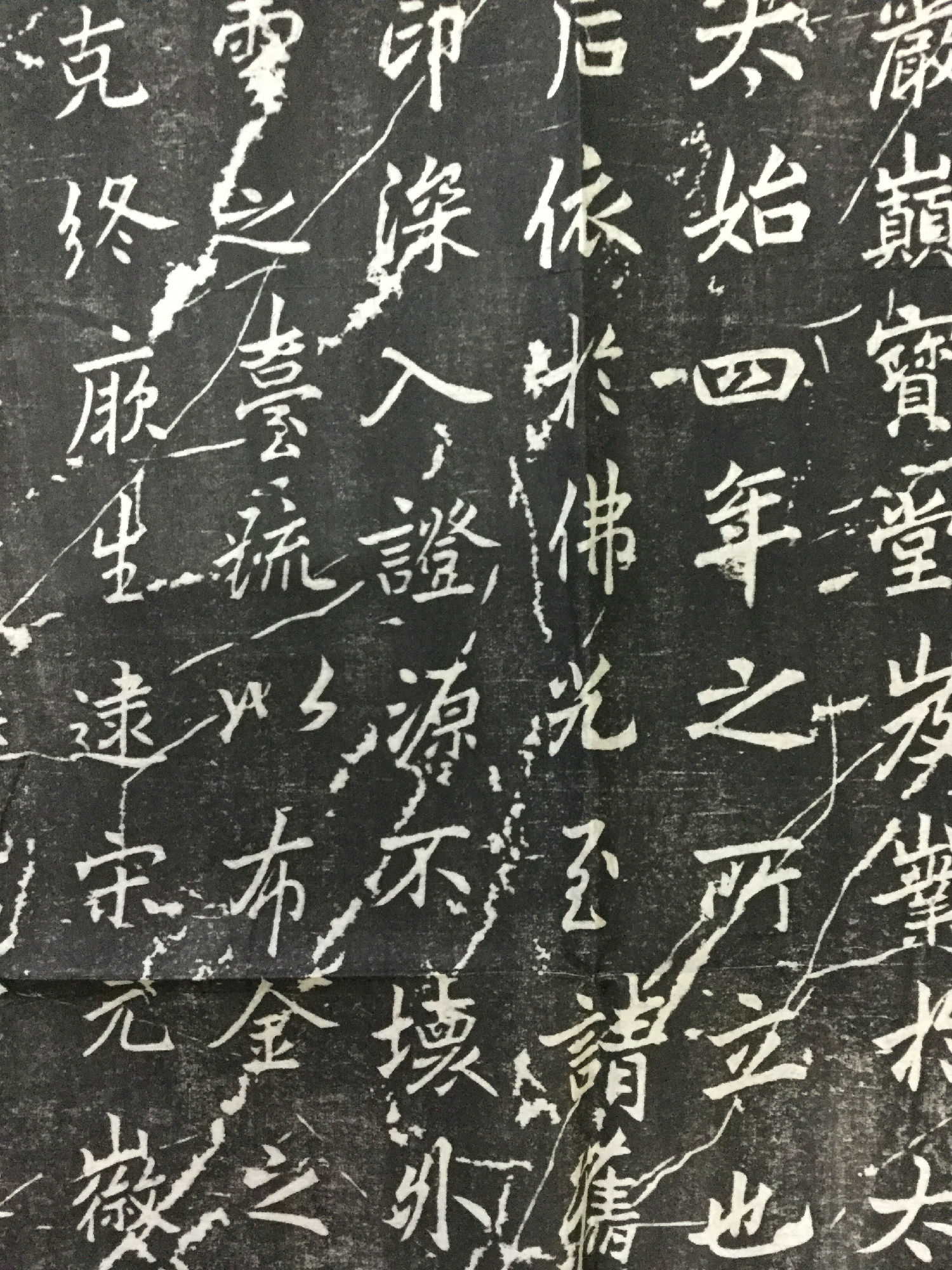

《麓山寺碑》局部

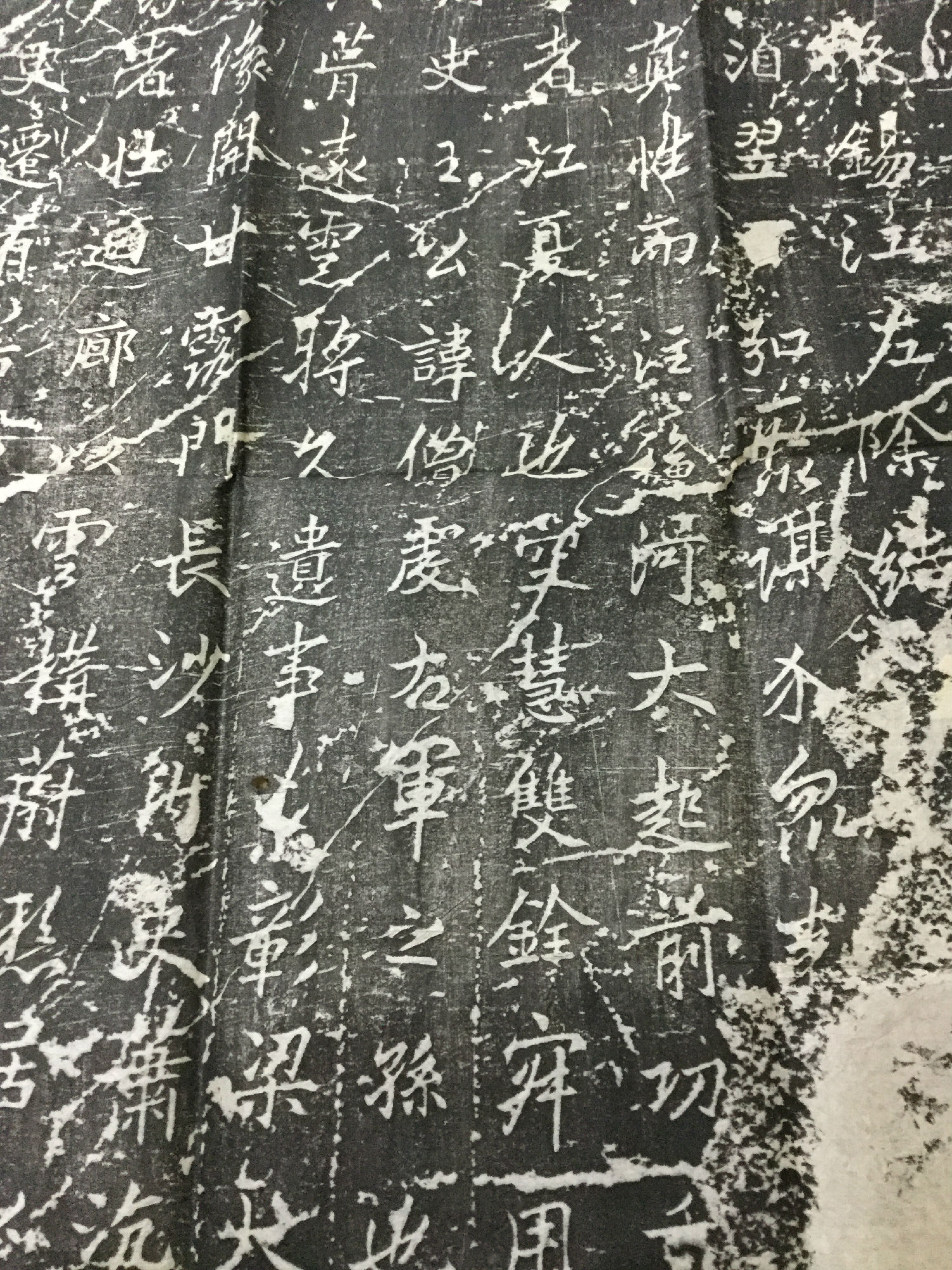

《麓山寺碑》是李邕书法的代表作。在李邕一生书写过的碑铭中,此碑最为精美。碑文以行书为主,兼有楷书笔意,结构严谨,笔法流畅,笔力遒劲,笔画厚重有力,气势磅礴。整体布局疏密有致,灵动和谐,展现了李邕的深厚功力。此碑气势纵横,运笔博采魏晋及北朝诸家之长,结体纵横相宜,笔法刚柔并施,章法参差错落,行云流水,化柔为刚之美。此碑笔力雄健,如五岳之不可撼,历来于《李思训碑》并称为李邕的书法杰作。《麓山寺碑》不仅是李邕的代表作,也是唐代书法的典范,对后世书法影响深远。其书法风格独特,被誉为“李北海体”,在中国书法史上占有重要地位。

《麓山寺碑》局部

历代专家对《麓山寺碑》的评价非常高,认为它是一件书法艺术的杰作。

宋代著名书法家黄庭坚曾评价《麓山寺碑》:“字势豪逸,真复奇崛,所恨功力太深耳,少令功拙相半,使子敬复生,不过如此。” 这表明他认为李邕的书法技艺高超,但也有点过于精雕细琢。

清代学者孙承泽则提到:“《岳麓寺碑》虽已残剥,然其锋颖尚凌厉不可一世。北海奇人,故所书尔尔。” 这里他称赞了李邕的书法虽然已经有些磨损,但仍然锋利无比,显示出李邕的独特风格。

《麓山寺碑》局部

米芾作为宋代著名的书法家和鉴赏家,也曾专程前往岳麓寺临摹《麓山寺碑》,并在碑阴刻下了自己的名字和到访日期,这显示了他对《麓山寺碑》的高度认可。

这些评价都反映了《麓山寺碑》在书法史上的重要地位,以及它对后世书法家的影响。

《麓山寺碑》局部

附:岳麓书院介绍

岳麓书院是中国历史上赫赫闻名的四大书院之一,位于中国历史文化名城湖南长沙湘江西岸的岳麓山脚下,是世界上最古老的学府之一。1988年,岳麓书院建筑群被国务院批准为第三批全国重点文物保护单位。

《麓山寺碑》局部

北宋开宝九年(976年),潭州太守朱洞在僧人办学的基础上,由官府捐资兴建,正式创立岳麓书院。北宋祥符八年(1015年),宋真宗召见岳麓山长周式,御笔赐书“岳麓书院”四字门额。嗣后,历经南宋、元、明、清各代,至清末光绪廿九年(1903年),岳麓书院与湖南省城大学堂合并改制为湖南高等学堂,沿用书院旧址。民国十五年(1926年),湖南高等学堂正式定名湖南大学,仍就书院基址扩建至今。

《麓山寺碑》局部

1986年,湖南大学完成修复岳麓书院,并正式对外开放。1988年,岳麓书院被国务院批准为第三批全国重点文物保护单位。 2005年正式恢复湖南大学岳麓书院,下设中国哲学研究所、历史研究所、中国思想文化研究所、中国书院研究中心和中国软实力文化研究中心等多个部门。2009年岳麓书院学科从本科、硕士研究生、博士研究生到博士后科研流动站的格局已经完备,正式成为湖南大学的实体办学机构和科研基地。

《麓山寺碑》局部

传世北宋拓本有故宫博物馆藏本、赵声伯藏本、苏州博物馆藏本、北京市文物商店藏本。收入于王昶《金石萃编》第1300页。此拓本碑的左侧上方至腰七列部分和碑的右侧下方四列部分,缺损严重。曾为西安宗鸣安先生收藏,盖有"皕明楼藏"白文印和"鸣安"朱文印各一方。今为海盐澉浦吴氏收藏,钤有"天乐斋珍藏印""循之读过"等印。

《麓山寺碑》局部

(配图:《麓山寺碑》/循之)