《唐兴国寺宪超禅师塔铭》

据史志记载,大唐兴国寺,始建于唐朝贞观十九年(645年)。唐太宗李世民东征高丽时,曾经夜宿大城山,后得胜归来,在此建寺,取兴国安民之意,定名为“兴国禅寺”。此后,唐长安(今西安)在元和年间也建有“兴国寺”,位于现在的西安市长安区,为唐代樊川八大寺之一。此寺曾是唐代高僧玄奘的香火院。因《宪超禅师塔铭》出土于陕西省淳化县,故塔铭当属古长安之兴国寺。

因《宪超禅师塔铭》记载了唐代长安及附近几座大型寺院并涉及唐代寺院经济以及云阳县的历史地理内容,故被研究者所重视。

此塔铭受重视的第二个原因,是因为撰书者是唐代有德行的著名高僧玄应。故经常被收录拍卖图录,《太原散文选》、《咸阳师范学院学报》等书籍。

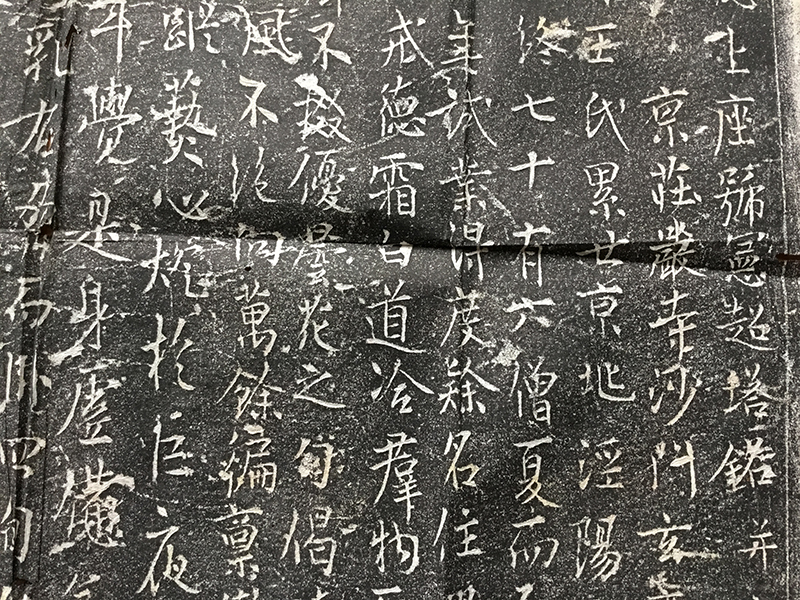

今藏海宁天乐斋之旧拓本,长67cm,高42cm,四周浮雕未拓。铭文30行,满行18至19字。首题“兴国寺故大德上座号宪超塔铭并序”,“京庄严寺沙门玄应撰并书”,尾有“唐元和十三年十月二十日(818年)款。”拓本原为藏书家吴元起所有,左上角钤有“元起”朱印一方。入藏天乐斋后,又盖有“天乐斋珍藏印”和“循之读过”印两方(附图)

《唐沙弥尼清真塔铭残石》

这件在清代被编入《唐文拾遗》的“残石”,仅存宽23cm,高31cm。后被周绍良编入《唐代墓志汇编续集》(上海古籍出版社2007年)。估计原因有三:

第一个原因大概与志文撰写、书写者有关,此塔铭文的撰写者季良,据《湖州师范学院学报》、《唐代书法家胡季良考略》一文,他是唐代中晚期的书法家胡季良,是一位未能仕进又有着较深文化修养、精于书艺的地方儒生,其人其书还见于诸多史籍。例如:唐天宁寺经幢(长兴县)等。虽然,塔铭用楷书镌刻,并非季良之长,然仍不失为楷书中能品。

第二个原因,季良为唐代大安国寺僧,虽然季良在寺年代现仍无从考,但大安寺名声在外,此塔铭镌有“大安国沙门季良撰兼书”,是否也有因寺而名之嫌。

大安国寺,位于洛阳老城西南隅敦志街南头路东侧,他是洛阳现存唯一的佛教寺院。这座建于隋唐的皇家寺院,在中国佛教史上占有重要的地位。

第三个原因,应该是此塔是为一位沙弥尼(佛教中出家的女子称“尼”,是比丘尼的简称。)未满二十岁出家的女子而建,而塔铭不仅记载着沙弥尼的特殊身世,“大招福寺郯法师之犹子子也”。所谓“犹子”,谓如同儿子。指侄子或侄女。还详细记载着沙弥尼“幼而聪慧,性善管弦,耳所一闻,心便默记”的天资,更为重要的是记录了唐代女子“尤重释门,父母违而嫁之。”“每持金刚经,无间于日。”等细节。常被研究者佑证唐代佛教兴盛的例证而传之。

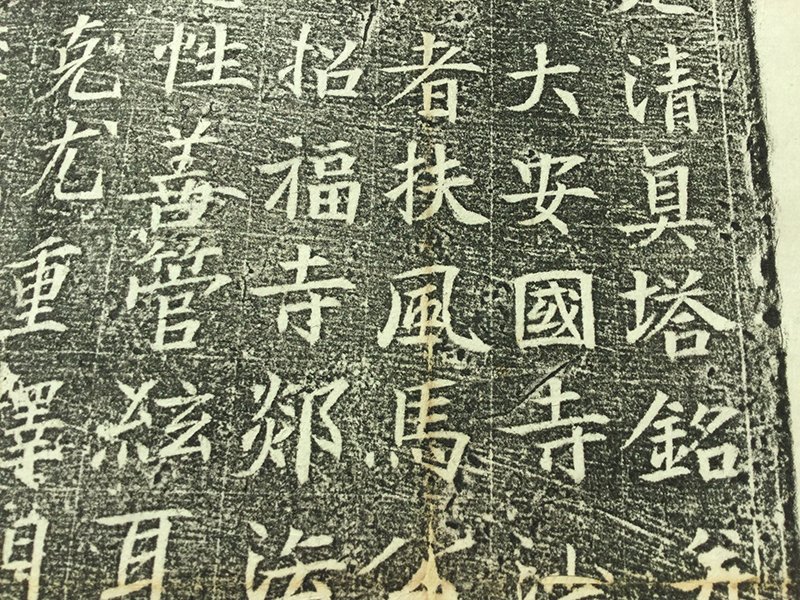

塔铭残石旧托今藏海宁天乐斋吴氏,钤有朱文“天乐斋珍藏印”、“循之读过”印两方。(附图)

《唐甘泉院禅大师灵塔记》

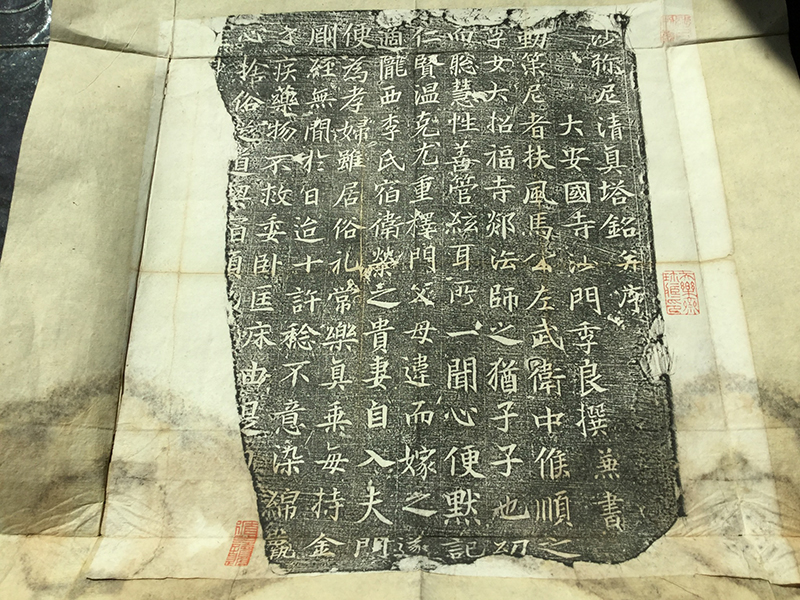

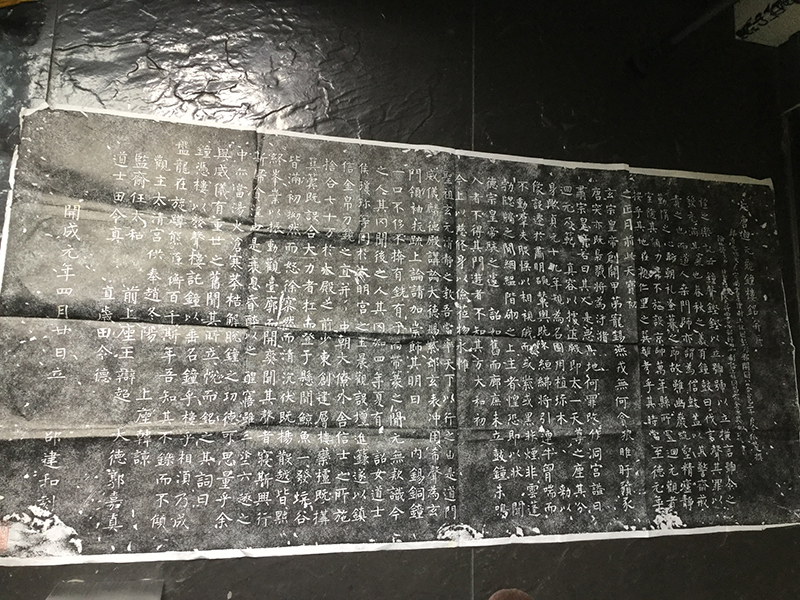

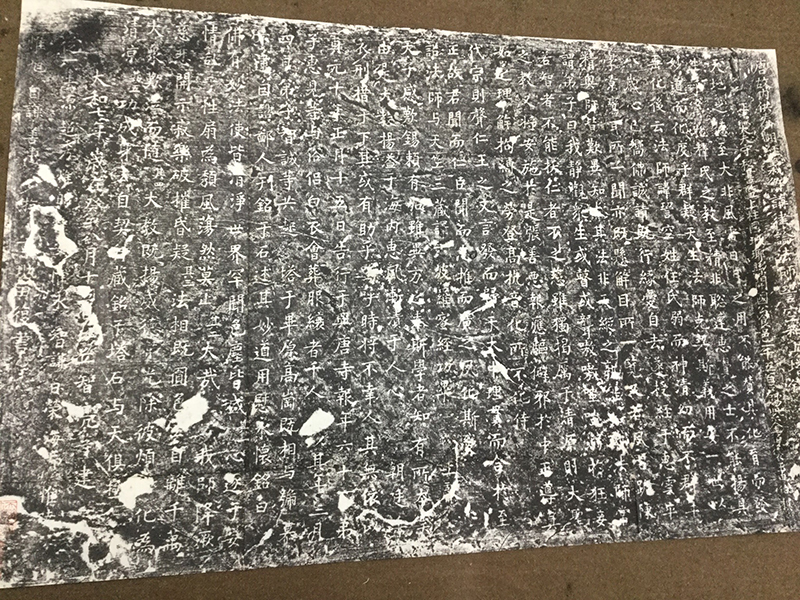

《唐甘泉院禅大师灵塔记》铭文宽90cm,高50cm。行距界格,共30行,满行16至18字不等。首行有“唐故甘泉院禅大师灵塔记”,末两行分别镌刻有“郎肃记”和“采思伦书”,经查“郎肃”与“采思伦”因无著录,尚无从考。塔记四边带有纹饰。

此海宁天乐斋藏旧拓本,薄纸精拓,保持完整,品相上乘,与2014年北京保利国际拍卖有限公司(春季拍卖会)端方藏本几乎相似。钤有 “海宁天乐斋珍藏印”、“循之读过”朱印两方。

据《福州寺院大全》记载,甘泉院见于唐开元元年(713年),位于福建福州仓山区城门镇连坂村甘泉山兜。另据史料记载,南宋末年文天祥等曾在寺院近处摩崖上题刻“还我河山”等巨字。元初寺院被焚毁,明代重建,清同治、光绪年间均有重修。1998年进行过一次扩建,后因福州市二期建设,已被拆除。此灵塔记原石已不知藏于何处。

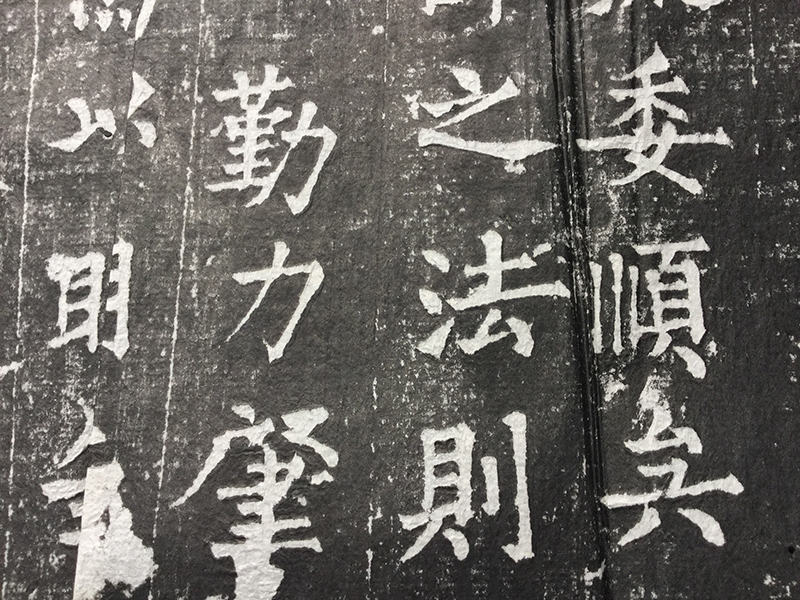

根据《唐甘泉院禅大师灵塔记》记载,“故甘泉院禅大德晓方,苏州常熟县人也。”“咸通十一年三月十日(870年),迁神于此山,报龄七十一,僧夏五十八。”说的很清楚,晓方禅师终年71岁,受戒后为僧58年。关于禅师的功绩,塔铭是这样描述的:“以师之形,则流委顺矣,以师之神,□□明净矣,以师之法,则一灯燃百千燃矣。”因此“门人法顺等悉心勤力,肇建灵龛于院西南一百步盘山首焉。”塔记最后落款说明塔记铭文镌刻于次年,即“咸通十二年”。

塔记还告诉后人,晓方大师曾师事五泄和尚,后至盘山(今天津蓟县西)甘泉院传法,于当地僧俗影响甚大。

另据《宁波七塔寺相关史实考略》,晓方禅师虽在禅宗史上并不耀眼,甚至连他的传记差点被忽略。但是他的门下却培养出一位著名的存奖禅师,著名的《临济禅师语录》曾经过他的校订。存奖之后,又经数代相传,后来形成“黄龙派”和“杨岐派”,宗门繁衍,法脉兴盛。

据百度查询,此《灵塔铭》,北京图书馆也藏有拓本。

《唐甘泉院禅大师灵塔记》的书写者,虽名不见经传,但其铭文的楷书水平还是相当了得,字里行间,渗透着颜柳神韵。其结体之宽博似颜,而点画之劲挺却如柳。(附图)

《唐回元观钟楼铭》

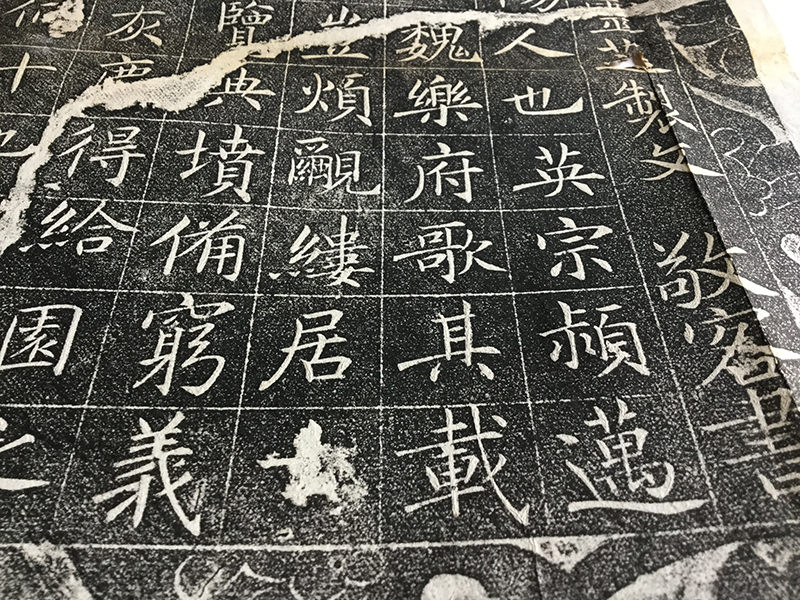

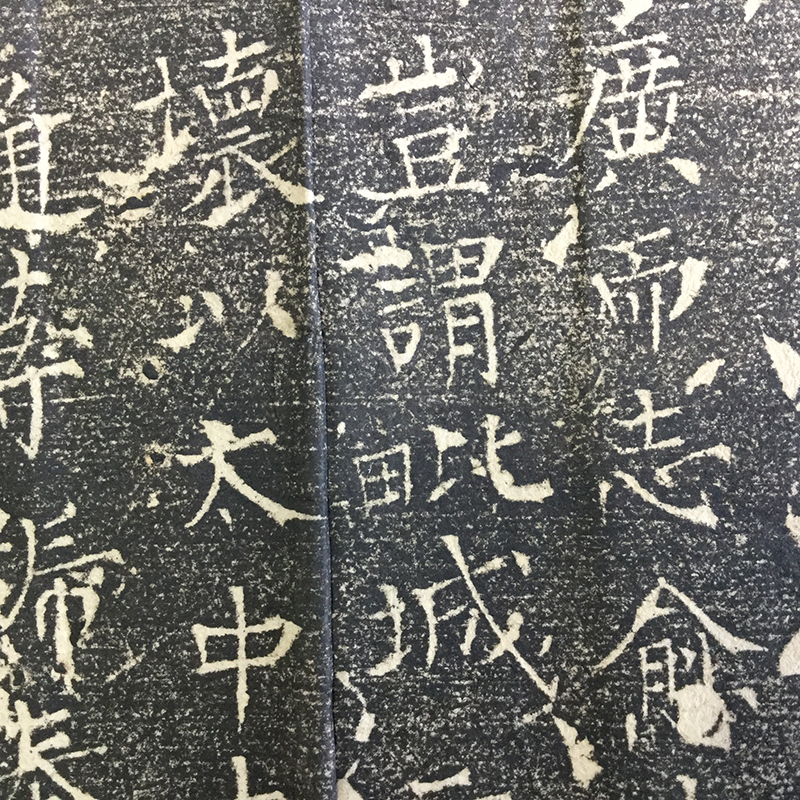

这是一件1986年11月15日在西安东郊新出土的柳公权书法珍品,现已入藏西安碑林。钟楼铭文横置式,宽124cm,高60cm,共41行,满行20字,总计761字。由令狐楚(766-837)撰写,柳公权书写,与其它柳公权碑版相同,也由刻玉册宫邵建和镌刻。

碑文通过记述唐回元观的历史沿革和观内陈设,盛颂道教之神圣,男女信徒之虔诚,以及李唐王朝之皇恩浩荡。由于碑石长期埋于地下,蚀损很少,字口清晰,如见柳公权之真迹,柳体书风跃然纸上。

碑石勒立于唐文宗开成元年(836年),为柳公权58岁时所书。柳公权是唐代晚期杰出的书法大家,其在书法史上与颜真卿并称“颜柳”。与颜体宽博、厚实不同的是,柳体点画劲挺,结体严峻,为历代习书者所推崇。经查,此《唐回元观钟楼铭并序》未见著录,也未有拓本流传,在地下埋没千余年之后被发现,显得尤其珍贵。此拓本为2007年8月由陕西省耀县柳范书画协会所赠,今钤有“天乐斋珍藏印”一方。(附图)

另外,根据50年代考古工作者在长安城遗址所获资料,《唐回元观钟楼铭》出土在古长安城东郊,而史载回元观的亲仁坊,应在距此约一公里外的西南方。从同时出土的物品看,此铭文石碑是为道观所立,而经幢确实佛寺物品。据《两京城坊考》记载,唐大历六年(771)曾在此修建僧房佛舍,可知此地原为资圣寺遗址。至于什么时候,又是什么原因,将原在回元观的石碑,搬到了城东的资圣寺,则是一个不解的迷。

《唐王居士塔铭》

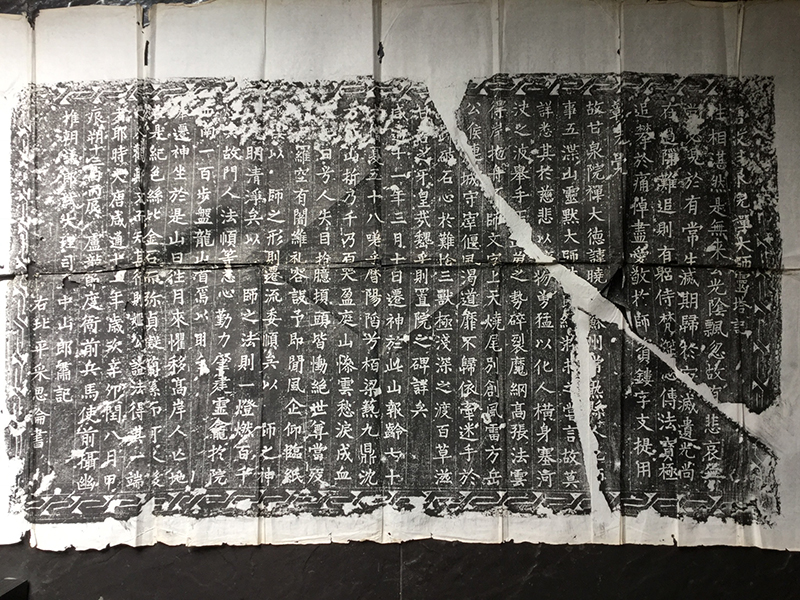

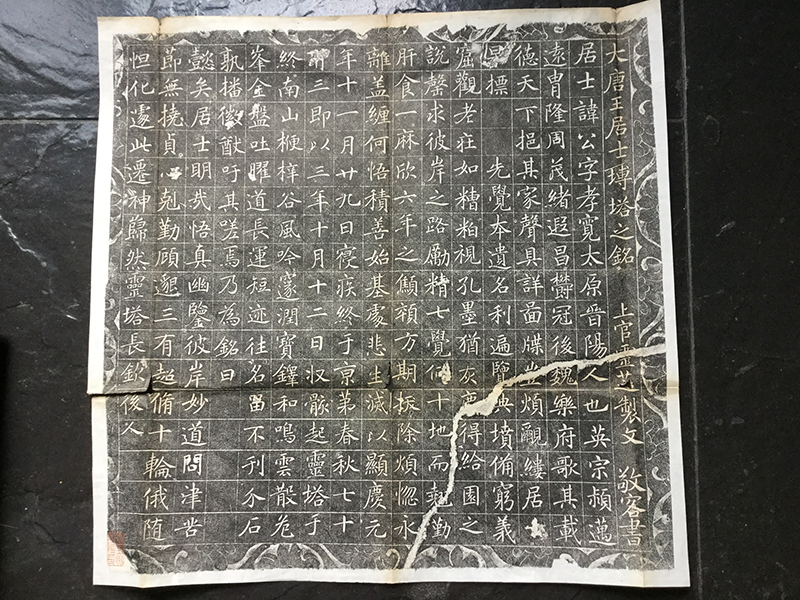

《唐王居士塔铭》镌刻于唐高宗显庆三年(658年)十月十二日,塔铭界格,共17行,满行17字,由上官灵芝撰文,敬客书丹。明万历年出土,出土时已裂为三,后裂为五,又裂为七,且佚一石,故全拓本及其难得,图1为初拓全张。

书写者敬客,名不见经传,生卒年不详,不知为何处山林逸士。他所处时代正值初唐虞世南、欧阳询、褚遂良书法的鼎盛期,敬客所书之《唐王居士塔铭》不免受到这些大家的影响。清代王澍《虚舟题跋》云“敬客名不显于时,然其书法特为瘦劲,大类诸公。则知唐世能书者人多,不免为巨公掩耳。”

清代书法家钱泳说:“得片纸只字犹珍藏之不置者,因其秀劲有法,在欧、褚之间,故学者纷纷,遂为名碑。”甚至有人认为:此砖塔铭楷法精妙,体势俊逸,风神挺秀,深得欧、褚笔法而又能出机柕,无疑为唐楷中之佼佼者。

另据考证,由于《唐王居士塔铭》其石甚薄,出土便裂,传世原石旧拓甚少。又因其书法婉润秀整,深获世人喜爱,故辗转翻刻竞相仿效,精者亦几可乱真。海宁吴氏藏本,保存完好,四周纹饰虽未拓全,但淡墨精拓,字口清晰且笔画饱满、劲挺,定为翻刻之精品。今钤有“天乐斋珍藏印”一方。(附图一)

近年,《唐王居士塔铭》多有各种版本问世,其中包括文物出版社、上海古籍出版社、西泠印社出版社等。2009年重庆出版社版本选自近代著名金石收藏家张祖翼藏本,钤有“张中嘉所得金石拓本”朱文印。并在内容简介中说明,“张祖翼藏本”为清代翻刻本,摹刻精良,风神宛在,且是未经剪裱的整拓,可使我们对此铭的完整面貌一览无遗。

据专家认定,后世翻刻本中以《郑廷旸本》与《钱襄本》最著名,天乐斋藏本估计既非《郑廷旸本》,也非《钱襄本》,是否为清刻本?尚无从考。

《唐故内供奉翻经义解讲律论法师□空和上塔铭》

这件塔铭拓本宽66cm,高43.5cm。铭文共31行,满行21字,计650字左右。除《唐代墓志汇编》著录外,未见其他著述。

天乐斋藏本淡墨薄麻纸精拓,估计为清末或民国初期拓本,保存完好,钤有“天乐斋珍藏印”和“循之读过”朱印两方。附图

塔铭题首为“唐故内供奉翻经义解讲律论法师□空和上塔铭”,第二行注明王申伯撰。关于这为撰稿人王申伯,《全唐文》有这样一段记载:太常博士王申伯可侍御史盐铁推宫监察御史里行高谐河东节度参谋兼监察御史崔植并可监察御史三人同制。“以及某官王申伯,学优行茂,饰以辞藻,执礼定议,多得其中。”所谓“太常博士”,古代官名,“掌教弟子,分经任职”。“国有疑事,则备咨询。”其职相当于后世的国子博士。

铭文记载了法师□空“姓任氏,弱而神清,幼而不群。年八岁,心已向佛”的个性。而且“耳所一闻,亦既悬解。目所一见,又若夙习”的聪慧。以及教益开悟弟子的方法等。铭文载录了法师“以贞元十年正月十五日,告行于兴唐寺,报年六十一”。

贞元(785正月-805年八月),是唐德宗李适的年号。兴唐寺,初建于唐太宗贞观元年(627年),因唐朝建立曾在此屯兵而得名,现为太岳山国家森林公园八景之一,位于山西省洪洞县东北郊。

铭文最后第三行款有“大和七年岁在癸丑八月十五日比丘智亮等建”,唐大和七年为公元833年,说明了此塔铭是在法师告行39年后所建。另据考,唐代有位诗人名智亮,然无法查证是否就是此塔的主要筹建者比丘智亮。塔铭最后署有“田复书”。

田复虽名不见记载,但塔铭文字的书法水准却相当上乘。

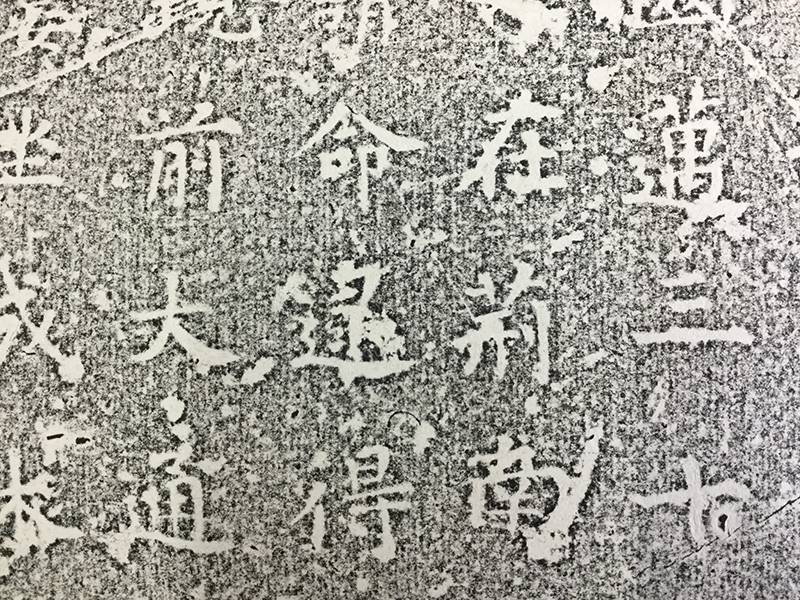

《唐大智禅师塔铭》

大智禅师(658-736)是一位唐代高僧,俗姓姜,上党铜鞮人,幼年有心归佛,十五岁出家。喜研读《老子》、《庄子》、《尚书》、《易经》等书,曾师从杜聉法师。后拜谒神秀大师,长达十多年时间。神秀过世之时,惟有义福“亲在左右,密有所付,人莫能知”。随后,法师从嵩岳寺应邀到长安,在终南山化感寺栖置法堂,深居简出,脱离世俗二十余年不出寺门,尽心开演神秀禅慧之业。开元二十四年(736)卒,年七十九。葬于龙门奉先寺北冈,唐明皇赐谥曰“大智禅师”。

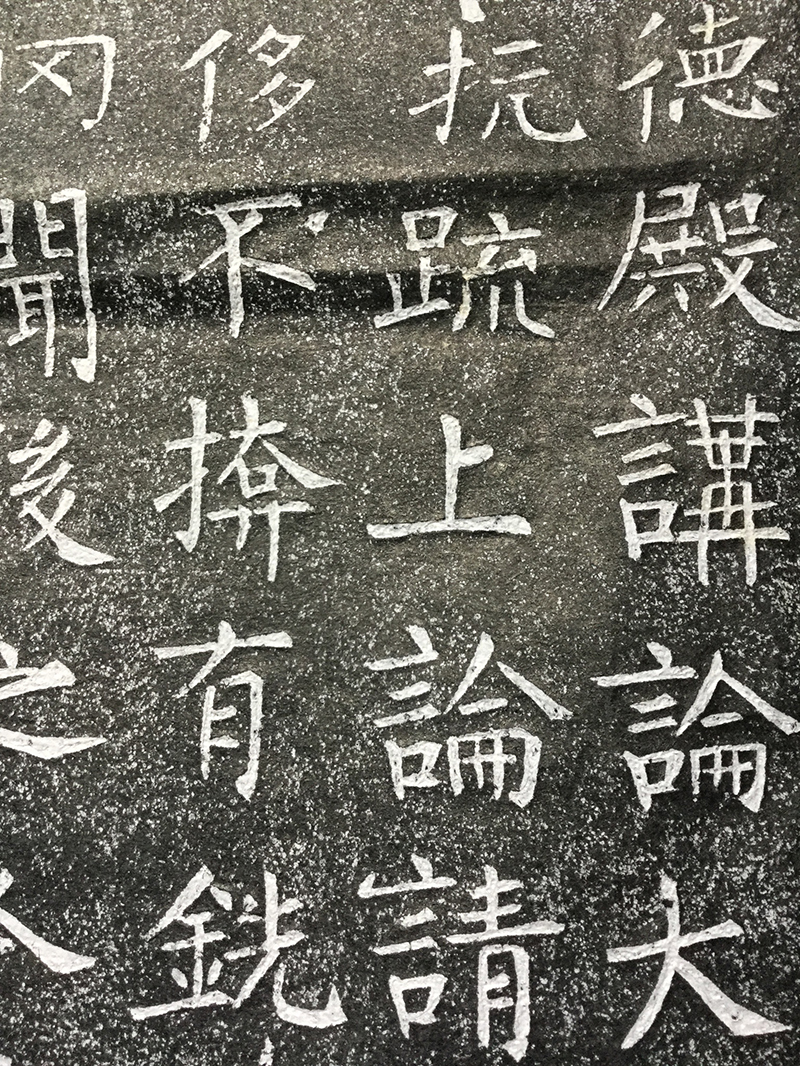

天乐斋藏《唐大智禅师塔铭》,宽64cm,高64cm,淡墨旧拓,首行“禅”字以下损缺。第二行“禅师讳义福,俗姓姜氏”清晰可辨。奇怪的是查阅“唐大智禅师塔铭”却只见《唐大智禅师碑》全图,而不见其“塔铭”全图。

《唐大智禅师碑》,亦名《义福禅师碑》,唐开元二十四年(736年)立,高345cm,宽114cm,是著名的唐代隶书刻石,由史维则书写,石存西安碑林。而同年镌刻的《唐大智禅师塔铭》却少见记载。塔铭文字仅在《唐文拾遗》和《唐代墓志汇编》中有载入。塔铭对大智禅师一生的记载与《唐大智禅师碑》基本相同,迁神年月完全一致,只是碑文所记“葬于龙门奉先寺北冈”,与塔铭所记“迁于奉先寺之西原,起塔守护”的说法有所异同。

还有一个与碑不同的是,碑文为隶书,文字多达1900多字,较为详尽。而塔铭文字不到600字,较为简略。塔铭为楷书,因置于室外,因此文字风化较为严重。但从字形结构上观,原本也是高手书丹,仍不失为上品之作。拓本钤有“循之读过”、“天乐斋珍藏印”两方。(附图)

《唐安寺比丘尼广惠塔铭》

此件塔铭按道光年题识,原石出土于陕西省咸宁。西安在唐代分为长安县和万年县。后改为咸宁县。不过,民国取消了咸宁县建制,咸宁县并入了陕西省西安市长安区。

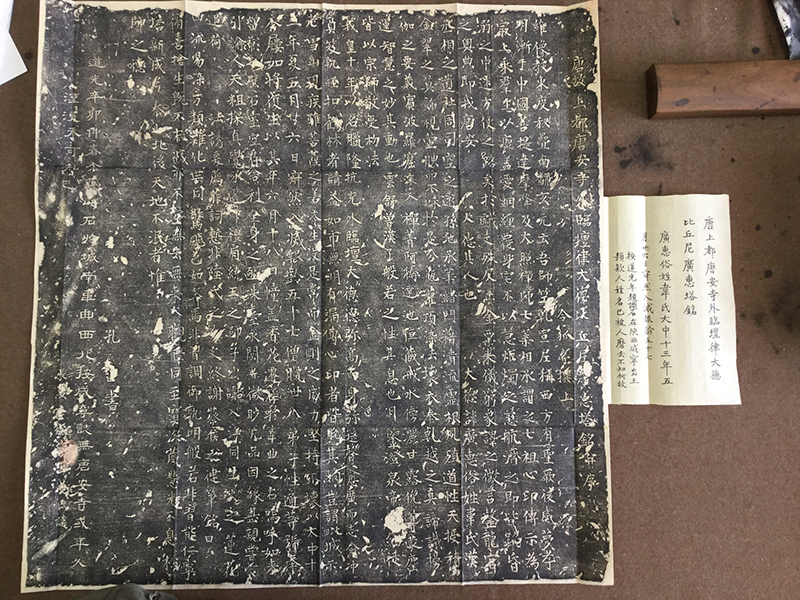

塔铭拓本原由藏书家吴元起珍藏,右侧留有镶纸题识。现为海宁吴氏藏于天乐斋,钤有“天乐斋珍藏印”一方。

拓本宽57.5cm,高59.5cm,淡墨薄麻纸拓。铭文界格,共24行,满行28字。首行题为“唐故上都唐安寺外临壇律大德比丘尼广惠塔铭并序”。据查,唐安寺遗址因地方志无记载,已无从考。位于湖北省荆门有一个唐安古寺,虽建于唐朝武德元(618年),但显然不是本塔铭所说之唐安寺。

此拓本收录周绍良《唐代墓志汇编》。塔铭中第七行载:“大德广惠,俗姓韦氏,汉丞相之遗址,周司空之远孙”和第十五行“以太中十三年夏五月二十六日寂然入灭,报龄五十七”记载了广惠法师的个人信息。还有第十七行“以其年六月十八日幢荩香花,迁座于韦曲之右”,其中这个“韦曲”指唐韦曲镇,在今西安市长安区。除此,史料查无关于广惠的更多资料。

此外塔铭,虽为令狐专撰,看得出也应是书法高手书丹,但刻工却时好时劣,露显赶时急就之迹。刻工优处极精,尽显书法结体之美。劣处,却相当粗心,破坏了塔铭文整体的精美,甚为可惜。