■ 天乐斋 循之(吴寒松)

中国古代的造像记,主要指宗教、神龛等造像制作时留下记录的文字,这些文字往往书写或镌刻于造像的画面或底座,成为画像、造像的一部分。

造像记的内容大多涉及造像的时间、造像者、造像的动机等。因此,这些造像题记文字是研究古代政治、经济、社会、宗教、文化、艺术及其交流等方面的第一手资料。此外,这些文字和镌刻、包括纹饰,还是研究中国书法史和艺术史的重要材料。享有盛名的《龙门二十品》就是黄易、康有为等人精选龙门石窟造像题记二十件,作为碑学书法代表性杰作,加以整理研究。从而揭示了中国汉字书法在发展历程中除了帖学,还有一个重要部分碑学的事实。这对于后人进一步认清中国书法的发展进程以及汉字演变的过程,起到了非常重要的作用。由于这个“碑帖学说”的确立,对当今书法艺术的多样发展,也起到了不可估量的影响。

造像记与造像是一个整体,由于造像形制不同,造像记与造像的关系也略有差异。研究造像记书法艺术要尽量考察它与造像的关系,例如要知晓是单尊造像,还是造像塔或造像碑等。单尊造像往往由于形制小,因此造像记文字也较少,题记内容,多不出年款、尊像名,供养人资料等。文字也大多置于造像背面、侧面或底座上。造像塔,一般较大,而且塔身多层、多面,造像和题记就较为丰富。造像碑有正、侧、背之分,继承了汉碑的形制,一般也较大,正面为主要尊像,背面还会有供养人像,一般采用浮雕居多。

从书法艺术价值角度而论,以北魏仿汉碑形色的造像记最有艺术特色。如龙门古阳洞的《杨大眼造像记》。其次唐代前期和著名书法家书丹的一些造像记也有可观的艺术价值。

唐朝由于佛教盛行,寺院众多,刊建刊刻造像与造像题记也多,且往往请工书者书丹。书法史上知名的杰作如欧阳询《化度寺邕禅师塔铭》、褚遂良《三藏圣教序》、欧阳通《道因法师碑》、王行满《三藏圣教序记》、李邕《麓山寺碑》和《法华寺碑》、颜真卿《千福寺多宝塔感应碑》、柳公权《金刚经》和《玄秘塔碑》等。这些造像记及碑刻,大多记录着立碑建寺的经过或记述高僧的护经、讲法、传道功绩等。由于这些书法大家的参与,且这些题记或碑刻又久立于庙堂寺院供人欣赏和观摩对后世书法风格产生了深远的影响。

这里考识的13件唐代造像题记,大多为清末至民国早期旧拓本,今藏海宁吴氏天乐斋。凡有递藏记录或藏家题跋、题签、钤印者,都加以考证和记录。

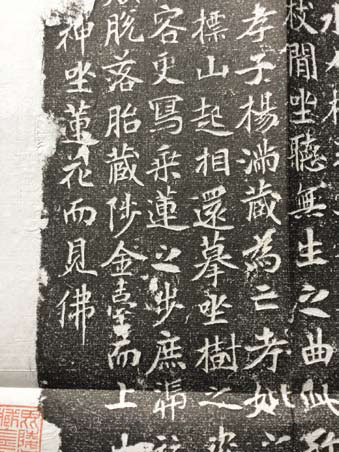

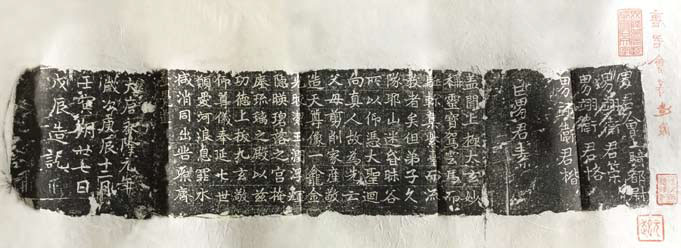

唐《杨满藏造弥陀佛记》

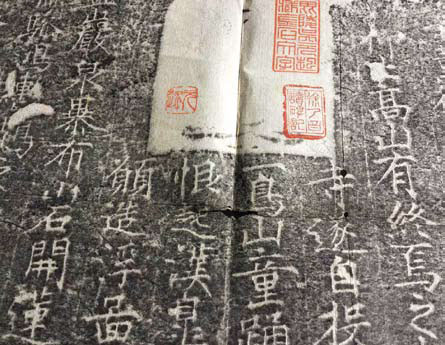

题记原石下部和左侧略有破损,然通篇文字除最后一行第三字损外,其余基本完整。旧拓片左右两侧分别盖有著名藏书家“元起”和“毘陵吴元起藏金石文字”朱印三方。“毘陵”即为“毗陵”,是常州地区的古称。吴元起为常州人,晚年寓居上海。此拓片背面吴元起还题签:“孝子杨满藏为亡考妣造弥陀像”(附图)

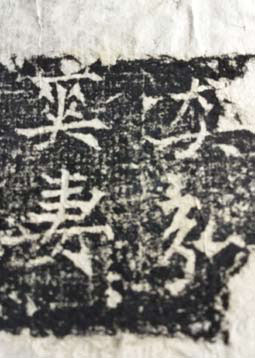

唐《杨满藏造弥陀佛记》(局部)

《杨满藏造弥陀像》题记,镌刻文字虽然无界格,但排列整齐,直式,共10行,满行13字,中有“杨满藏为亡考妣之所造”。古代称死去的父母为“考妣”。书法清秀、方笔为主,结体有魏墓志味。

此旧拓本,墨色沉稳,虽小而精。2015年上海朵云轩春拍,见有一件为童衍方题跋的拓本。跋曰:“此造像还曾藏戚叔玉先生捐赠历代石刻文字拓本目录和马衡赠故宫博物院金石拓本目录及北京大学金石目录。”

拓本尺寸为高61cm,宽27cm,拓本额部略有破损。此旧拓本今藏海宁天乐斋吴氏。

唐《安太清造像记》

唐龙朔三年《安太清造像记》曾入编《唐文续拾·造像记》和任乃宏《隋唐五代碑刻校释·邯郸卷》。此造像及题记坐落于河北邯郸北响堂山石窟。

南北响堂山石窟是我国佛教重要史迹之一,几乎与云冈、敦煌、龙门三大石窟齐名。响堂山分南北二山,北响堂属河南省武安县(今属河北省邯郸市的县级市)南响堂山属河北省磁县,南北二山相距三十五华里。北齐文宣帝时开凿。据传东魏王初为太后治病,召僧建立,广修善事。东魏大丞相渤海王高欢(北齐文宣帝之父),于山麓建宫避暑。高欢卒,葬于武安鼓山石窟寺旁,石窟估计是在此后开凿的。

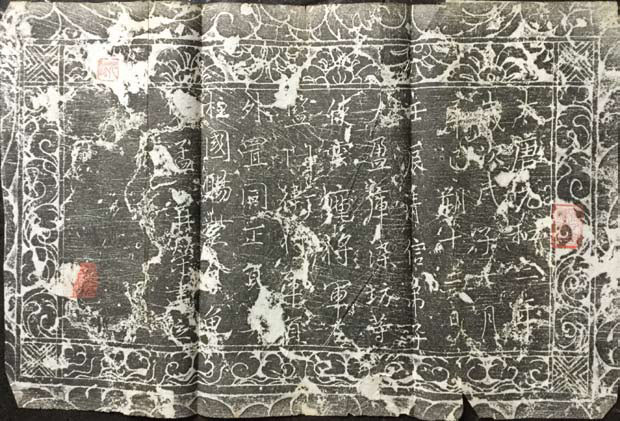

此件现为天乐斋收藏的麻质老拓件,长64.5cm,高24cm,曾为著名藏书家吴元起旧藏、吴元起有朱墨题签各一,盖有“毗陵吴元起藏金石文字”、“元起”等数印。不过题签所注“龙朔二年”有误,应为“龙朔三年造”。(附图)

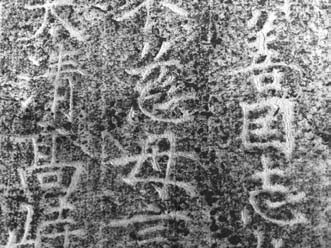

唐《安太清造像记》(局部)

此件拓片,由于拓工精心,墨色乌黑,加上刻石精良,字口较深,文字凹凸感明显,再者书丹者为楷书高手,字字结体方整,在略带魏意的基础上,又稍具行书的流动味,因此在庄严的同时,又较显动感,为唐代造像题记中的精品无疑。

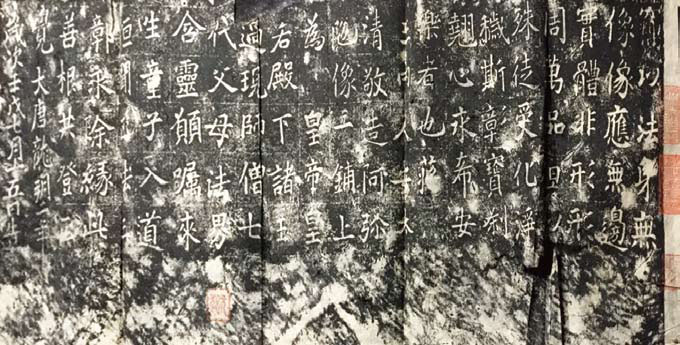

《唐神龙三年王崇晔等造像记》

《唐神龙三年王崇晔等造像记》(局部)

神龙为周朝武则天和唐中宗李显的年号(705年正月-707年九月),因为其间发生了一场扭转唐代史的政变,变得尤为重要。这场政变在神龙二年,由相王李旦第三子李隆基和太平公主在长安共同发起的宫廷政变,史称“唐隆政变”或“神龙政变”。

这场政变的结果是,即位不足一月的李重茂退位,李旦复辟为唐睿宗,李隆基被立为太子,太平公主的权势得到加强。

而协助李隆基、太平公主谋反的主要干将中除了太平公主儿子卫尉卿薛崇、西京苑总监钟绍京等外,其中就有本造像记的主人尚衣奉御王崇晔。

据《唐殇宋疾》记载;公元709年唐中宗下令将在外地各州长官和宗室弟子都召回长安参加祭祀,当时在潞州任职的李隆基也就此回到了大唐心脏。开始投入到壮大自己势力的工作中,他招揽的第一人就是尚衣奉御王崇晔。尚衣奉卿虽只是个替皇帝管理衣物的五品小官,而王崇晔也不是什么名门之后或者权贵亲戚。但是在长安坊街这个王崇晔却是个了不起的人物,史称“倜傥任侠,风流重酒”。就是这位气质不凡、仗义疏财、好结交朋友的王崇晔,帮取李隆基接触到了京城许多中下阶层人士,其中最为重要的是接触到了“北门禁军万骑”。这是一支历史悠久的皇帝贴身部队,后来成为李隆基发动政变的一支重要力量。

此造像题记尚未见著录,藏书家吴元起先生题有朱墨书签各一,虽朱签注有“在山东泰安岱岳观”,但查百度仍无结果。造像拓本下部破损,麻纸老拓,盖有“元起”、“毗陵吴元起藏金石文字”等印多方。拓本长47.5cm,高44.5cm。

造像文字楷书,略带魏意,字虽尚存70来字,但结体柔中带刚,章法疏朗,应为高手书丹。(附图)

《唐君会等五人造像记》

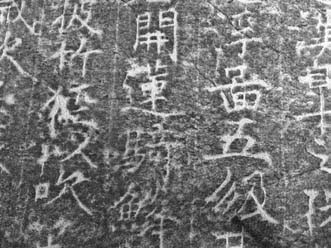

旧拓本长62cm,高23cm,题记文字界格镌刻,正文17行,满行7字。引首五行,分别注明“君会”、“君荣”、“君恪”、“君楷”和“君素”五人。尾拖四行,为“大唐永隆元年岁次庚辰十二月壬寅朔二十七日戊辰造记。”

《唐君会等五人造像记》(局部)

《唐君会等五人造像记》全

永隆为唐高宗李治的年号(680-681),后因避讳唐玄宗李隆基的名字,唐朝人多称“永崇”。

此造像原为藏书家吴元起旧藏,现为海宁天乐斋珍藏。盖有“毗陵吴元起藏金石文字”、“元起”等数印,并有吴元起朱书题签等。正文中注明“敬造天尊像一龛”,还形容所造之像“金光皎洁,玉润浮辉”等。通篇文字,庄重肃默,金雕细作。书法端庄有力、方笔居多。结体方整,似魏碑中的小楷,加上刻工精良,拓本凹凸感明显,可为学习楷书之范本。

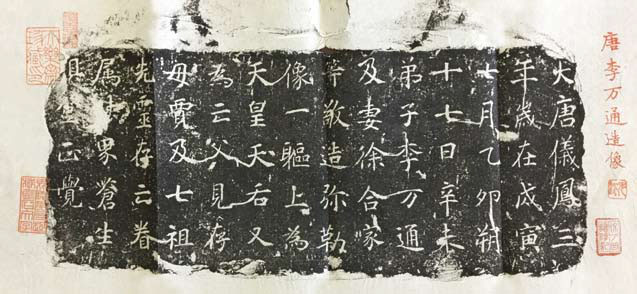

《唐李万通造像记》

《唐李万通造像记》旧拓本,长46cm,高21cm。共14行,满行5字。首行“大唐仪凤三年(678)”为唐高宗李治的年号,注明建立造像日期,后面“弟子李万通及妻徐合家等敬造弥勒像一躯”等。藏书家吴元起朱书题签并钤有“毗陵吴元起藏金石文字”、“元起”等印。(附图)

《唐李万通造像记》全

据考证,此造像建立在河南省焦作市博爱县(原沁阳县)清化镇九街青莲寺内。

河南博爱青莲寺,是一座千年古寺。相传是由慧远、慧永两位高僧修建的,并以“青莲”佛教经典中最美的花朵命名。至唐代青莲寺的规模有了重大发展,开始继承北魏风格,在寺院内造像。当时主要的造像就有:《唐麟德元年孙文才造像记》和《唐仪凤三年李万通造像记》,以及唐石佛座题字等。清乾隆《重修石佛堂碑记》对此寺也有较为详细的记载。文革中曾一度该寺址被企业所占,现又恢复香火,成为博爱县重要的佛教场所。

题记总共不到69字,楷书,高手书丹无疑,方整中见玉润,行笔与结体间,书丹者追北魏造像意趣,又不失唐楷神韵,书法风格及全篇章法均在北魏书与唐楷之间,拓本用纸精良,镌刻凹凸感明显,墨色浓淡相宜,精神十足。为唐代造像题记书法之精品。现为海宁吴氏天乐斋珍藏。

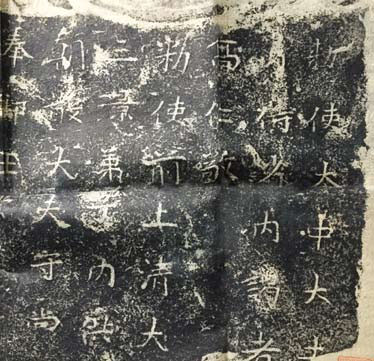

《唐乾封元年造像》

唐乾封元年,是唐高宗李治的年号(666年正月-668年二月)。那年,高宗封禅,诸国从驾。历史记载:在泰山封禅五日后,又至曲阜拜谒孔子庙,追赠孔子为太师,增修祠宇。高宗兼信佛法,曾为玄奘作《述圣记》。乾封元年(666年)正月,敕兖州(今山东)置紫云、仙鹤、万岁三观,及封峦、非烟、重轮三寺。又诏天下诸州置观、寺各一所,各度七人。使其在位期间,全国寺院达4000所,僧尼6000万人。

造像连同题记高33cm,宽19cm。拓本为民国旧拓,淡墨精拓。题记界格,依稀可见。共8行,满行5字。原盖有“毗陵吴元起藏金石文字之印”等朱印两方。现为海宁吴氏所藏,又钤有“天乐斋珍藏印”、“循之读过”朱印两方。(附图)

《唐乾封元年造像》

另据藏书家吴元起题签提示,此造像石为江苏崇明(今属上海)童氏所藏。如果估计不错的话,此“童氏”为民国著名篆刻家、西泠印社元老童大年。

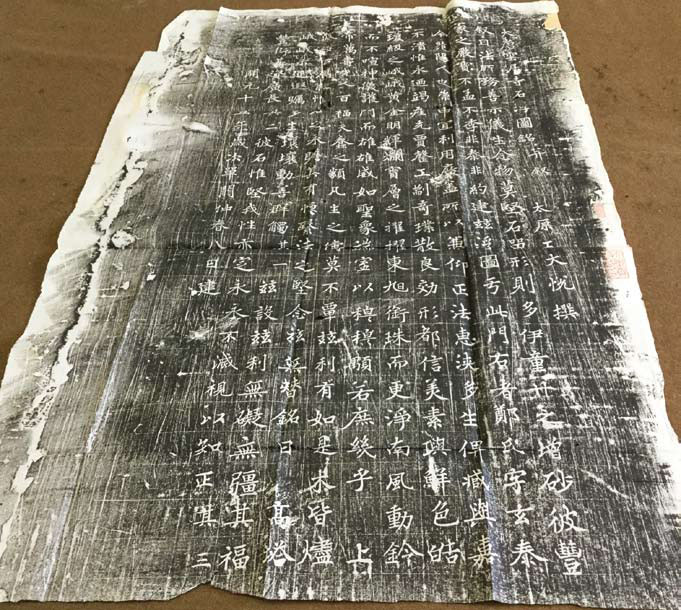

《大唐云居寺石浮图铭》

北京房山云居寺,是北京最著名的佛寺巨刹,位于房山区大石窝镇水头村白带山下。云居寺的前身是隋朝智泉寺,始自北齐。民国溥儒《白带山寺》引《顺天府志》记载:“云居寺,隋为智泉寺,以泉名也。”隋炀帝大业(605-616)年间,慧思的弟子智泉寺静琬秉承师训,在此开创石经刊刻事业,至唐贞观五年(631)并大规模修建庙宇,并将寺院重新命名为云居寺。现云居寺山门“云居寺”三字为赵朴初所题。

寺内珍藏石经、纸经和木板经,号称三绝。

1942年,日本战机曾将云居寺夷为平地,但深藏云居寺南塔地基下的千百部佛经却被完整地保存了下来。1949年后,又经两次大规模修复,现为国家AAAA级景区,全国文物保护单位。

《大唐云居寺石浮图铭》入编2007年三秦出版社出版的《全唐文补遗》,入编2013年燕山出版社出版的《新日下访碑录(房山卷)》。

此石浮图铭,镌刻于唐开元十五年(727),为唐明皇(唐玄宗李隆基的别称)时,由太原工书人王大悦撰并书。

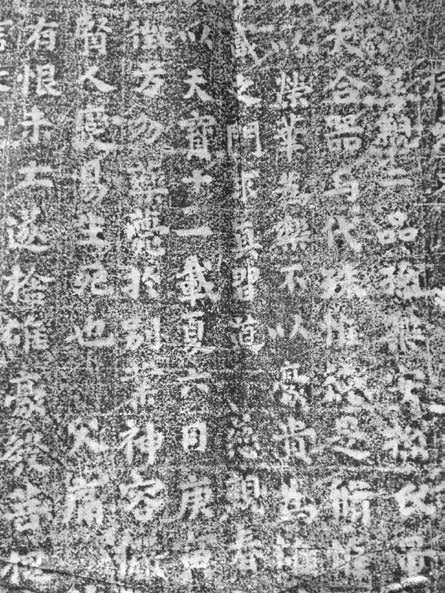

天乐斋所藏之旧拓为民国八年五月前之精拓本无疑,因民国八年天津罗氏等又在原石尾部刻字两行,以记游云居寺。此拓本钤有“循之读过”、“天乐斋珍藏印”朱印两方。铭文为楷书,3cm正方界格,故字较大,共12行,满行26字。

铭文书法方整中见灵动,严谨内显潇洒。撇捺舒展,用笔润厚,结体和壁画之间褚意较为明显。(附图)

《大唐云居寺石浮图铭》全

《唐幽栖寺尼正觉浮图之铭》

此浮图铭文,收录周绍良《全唐文新编》第五部第三册《钦定续通志》、《日本京都藏中国历代碑刻拓片目录》等文献。

唐幽栖寺位于今南京市郊祖堂山的南麓,始建于南朝刘宋大明三年(459年),是“南朝四百八十寺”中早期的著名庙宇,距今已有1500余年的历史。祖堂山,层峦叠翠,主峰削如芙蓉。特别是南麓茫茫竹海,古木参天,原名幽栖山。在此建寺后,即以山为名,称幽栖寺。1992年被列为南京市文物保护单位。

此铭文镌刻于唐开元六年(718年),开元为唐玄宗李隆基的年号(713年-741年),共计29年,开元意思就是开创新纪元,开元初年政治稳定,史称“开元之治”。

据史料记载:开元盛世,唐玄宗励精图治,虚怀纳谏,政治清明,任用贤能,经济发展,提倡文教,大臣们各有所长且尽忠职守,朝政充满朝气。为了选拔人才,李隆基亲自到殿试考吏部新录取的县令。对儒生十分优厚,下令群臣访求历朝遗书,觅得图书近五万卷,使唐朝的文化事业迈向顶峰。

铭文旧拓今藏海宁天乐斋吴氏,钤有“天乐斋珍藏印”朱印1方。铭文界格,共15行,满行13字,因拓本精良,字迹清晰。首题:“幽栖寺尼正觉附图之铭”,尾有“开元六年……等款”。楷书为主,间有行书,略带隶魏意,为铭文少见。字形大都方扁,转折多魏意,虽非高手书丹,然杂而有趣且少见。(附图)

《唐幽栖寺尼正觉浮图之铭》全

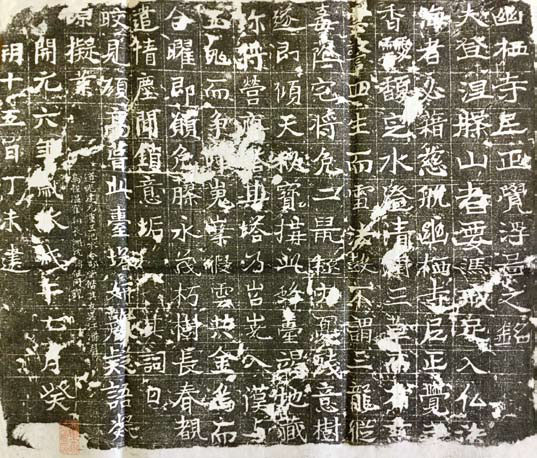

《朱四娘造浮图铭》

《朱四娘造浮图铭》宽65cm,高35cm,入编周绍良《全唐文新编》。铭文镌刻于唐如意1年(692),正书共26行,行18字不等。藏河南省修武县北百家岩寺大殿壁间。

百家岩寺,又名崇明寺、百岩寺,始建于北齐天保七年(556),为北齐高僧、一代佛学大师稠禅师所创建。后经历代屡次修复、扩建,形成了庞大的规模,现为云台山百家岩景区的主要景点之一,2006年5月,国务院公布为全国重点文物保护单位。

百家岩寺附近,历代留下的人文景观众多,据记载:汉朝末代皇帝刘协被贬为山阳公后,常在此游玩,留下“避暑台”、“二乐台”遗址。魏晋时期的“竹林七贤”,嵇康、阮籍、刘伶、向秀、阮咸、山涛、王戎,相与友善,在此隐居活动达20多年。至今尚存“嵇康淬剑池”和“刘伶醒酒台”等。另外,碑碣石刻,随处可见。

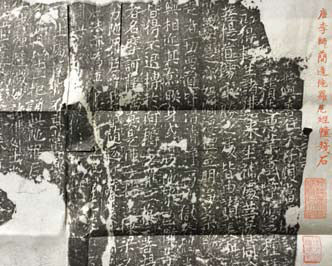

这件海宁天乐斋藏旧拓本《朱四娘造浮图铭》,薄纸淡拓,字迹清晰,虽有破损,但四周无缺。原为藏书家吴元起所藏,题有朱跋一页,并落款“1963年3月25日元起记”。

盖有“毗陵吴元起藏金石文字”、“元起”、“天乐斋珍藏印”等朱印五方。(附图)

《朱四娘造浮图铭》(局部)

《朱四娘造浮图铭》(局部)

《唐天宝十二年浮图铭》

这件天乐斋《唐天宝十二年浮图铭》拓片,名不见经传,尚未见著录,故无从可查。

拓本宽46cm,高58cm。铭文界格,虽淡墨薄纸精拓,但由于风化较为严重,字迹已经较为模糊。铭文上部为“感□文”一篇,前六行中有“天宝十二载夏六月”字样,可证年代。第十行有“以信微妙法,清静操心,造九级浮图”等。(“浮图”为梵语音译,是对佛或佛教徒的称呼,也专指和尚。)也可证得这是一篇浮图铭文。

铭文最后还见有“天擗踊刻铭微志以布腹心”以表造浮图刻铭文之决心。

另外,细品铭文还发现,铭文两侧分别刻有“导师□□”、“孙乐安孙氏供养”,“田荣□□供养”、“女□为亡母供养”等,说明造立此浮图的供养人至少有五至六人。

《唐天宝十二年浮图铭》(局部)

《唐樊弘爽妻霍为亡女造像》

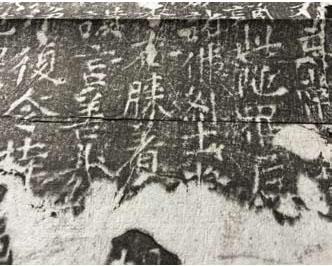

此件造像已残,天乐斋藏有一件仅乘4块残石拓本,曾由著名藏书家吴元起藏,钤有“元起”等朱印多方。

首件残石上题有“樊弘爽妻霍为亡女停机敬建”12字,第二块上有“罗侯罗一躯”等字,第三块尚存“八月一日弟子”六字,第四块无字。字虽不

多,但极其精美,界格,刻工也是高手所为,据吴元起所注原石出土于河南。(附图)

《唐樊弘爽妻霍为亡女造像》(局部)

《唐樊弘爽妻霍为亡女造像》(局部)

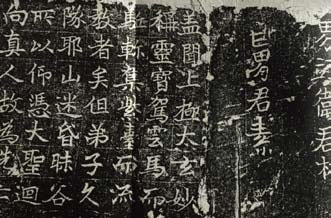

《唐孟再荣造像记》

此造像记旧拓本长35cm,高23cm,行书,书法风格清秀、灵动。共10行,每行6字。四周饰祥云图案,钤有“元起”章等三方,现为天乐斋所藏。据著名藏书家吴元起题签所注,原石在陕西长安。(附图)

原石开头有“大唐元和三年”,尾有“孟再荣建立”等字。大唐元和(806-820)为唐宪宗李纯的年号。

《唐孟再荣造像记》全

《唐李师蕳造陀罗尼经幢残石》

薄纸精拓,墨色淡雅,拓本文字无界格,大小随意,非高手书丹,但笔力较为浑厚,天趣烂漫。藏书家吴元起旧藏附提签,并注此残石在江苏甘泉东隐庵。今为天乐斋珍藏,原盖有“毗陵吴元起藏金石文字”、“元起”印等多方。(附图)此幢全拓应有八面,此仅为一面。

《唐李师蕳造陀罗尼经幢残石》全

《唐李师蕳造陀罗尼经幢残石》(局部)

经幢是中国唐代出现的一种独特的佛教石刻,一般由幢座、幢身和幢顶组成,多为八角形,少有四角和六角形,还有极个别为圆柱形。经文刻于幢身,以《佛顶尊胜陀罗尼经》最多。

此经幢残石尾部不仅说明刻有佛顶尊胜陀罗尼经,还注明“李师蕳发愿建造”等,然建造年月已残泐。百度查询获知《东隐庵佛顶尊胜陀罗尼经幢》为八面刻,每面7行,行40余字。国家图书馆藏有此幢拓本,系铁琴铜剑楼旧藏。拓本每面为一拓,长78cm,高18cm,共计8张。第八面拓本上有顾千里朱书题跋。跋云:“损下半截,末行年字起无纪年,盖在上行也。千翁记。”拓本上还钤有“江都汪氏问礼堂收藏印”、“孟慈”、“喜孙秘玩”、“瞿氏鉴藏金石记”等印六方。