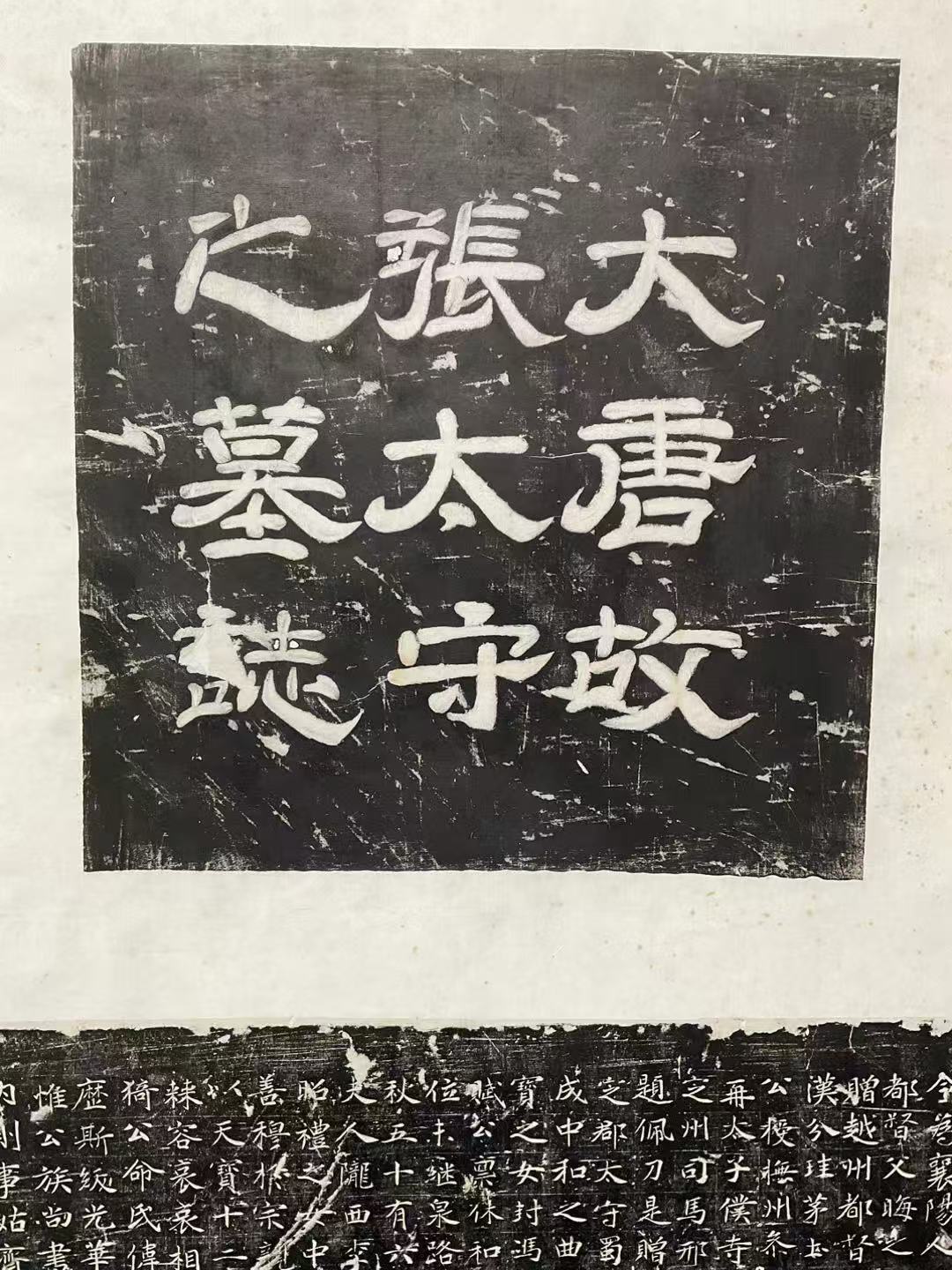

唐代"襄阳张氏墓志"品读

循之

清代道光年间,湖北襄阳连续出土了十余方唐代宰相张柬之家族墓志,为晚清的金石界再添浓墨重彩的一笔,全国金石界几欲为之疯狂,各金石大家无不以收藏拓片为快。老拓本引起了晚清的收藏热,收藏家将其命名为"襄阳张氏十志" "襄阳张氏墓志十种",或简称为"襄阳十志""张氏十志"等。

一、"襄阳张氏墓志"的发现

张氏墓志的发现,十分偶然。

道光六年(1826年),襄阳一位名叫席方璘的士子在扫墓时,发现附近村民家门外放着八方墓志。认读之后,发现价值非凡,就设法购置了下来。巧合的是,过了不久,席方璘在襄城临汉门外又发现了三块志石,一读文字,竟跟上次所得墓志一样,同属襄阳张氏家族。后经仔细询问,席方璘认定这些珍贵的唐志均来自位于樊城西的长丰洲(今月亮湾公园所在地)。他感叹说:“长丰洲广袤数十里,其中墓石何止千百,而先后出诸水者仅此数片,又皆张氏一门之物,又皆为璘见而集之,是可异也。”

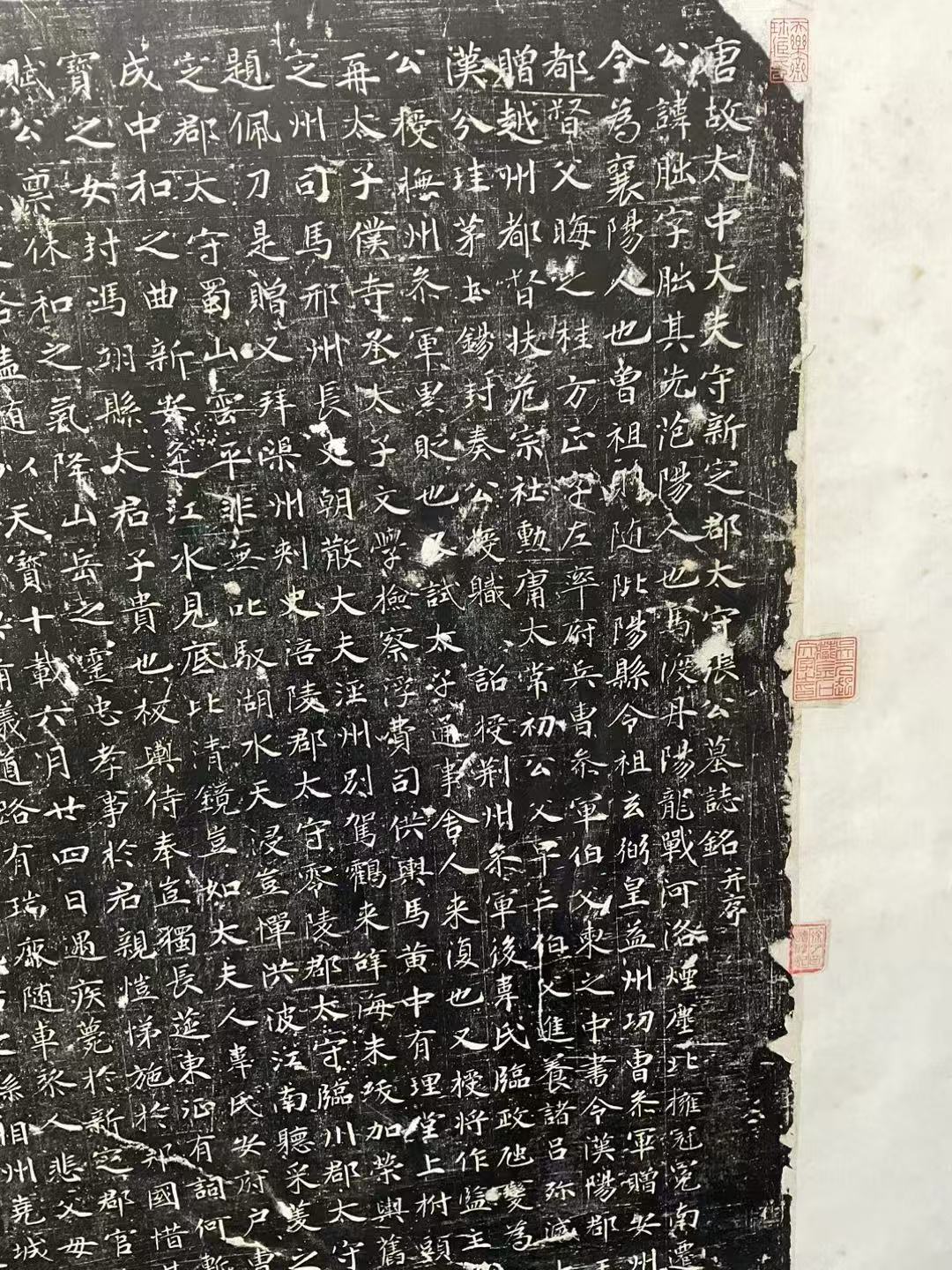

"襄阳张氏墓志"的出土,大大丰富了张氏家族的世系记录,补足了《新唐书?宰相世系表》关于张柬之记录的缺失。"襄阳张氏墓志"最早从张玄弼"永昌三年"(691年)起,到张曛入葬的元和八年(813年)止,时间跨度达120余年,跨越了初唐和中唐。十种墓志的张姓志主共九人,以张柬之为关系人,分别是:张玄弼(张柬之父亲)、张景之、张庆之、张敬之(张柬之弟弟)、张朏(张柬之侄子)、张孚、张轸、张点(张柬之孙)、张曛(张柬之曾孙)。

其中张轸墓志有二种,一种是本人墓志,一种是与夫人邵氏合葬墓志。此外,同期出土的还有张柬之嫡长子张漪墓志,一出即失,坊间仅存传说,至今海内仅存拓本孤本,当时收藏界亦难得一见,所以并未列入“十种”之列。

十志中,共涉及五代人,内容除记载志主的生卒年外,都对其世系、仕宦、婚姻等作了明确的叙述。从中我们可以知道,张氏家族的起源可上溯至汉初丞相张良,早先为范阳方城(今河北省固安市)人。南朝梁时为岳阳王萧詧谘议参军。萧警在立西梁之前,曾镇守襄阳,表明张氏家族至迟在南朝梁时已经迁居襄阳。西梁归隋后,作为边缘势力,仕宦为高不过县令的官职,经过数代的积累,到张柬之父亲张玄弼时,达到“长安县尉、益府功曹参军、赠都督安随沔郢四州诸军事、安州刺史”,仕宦级别有了明显提升。到张柬之时,达到家族仕宦的顶点。

其后,赖张柬之余荫,张氏家族代有出仕,为唐代襄阳世家之首。

张氏祖茔的营造,也应始于张柬之,他遵母遗命,将父亲张玄弼迁葬于“安养县西相城里之平原”,表明当时的长丰洲距离汉水尚有较远的距离,其时尚无洪水冲啮之忧。同时迁葬的还有景之、庆之、敬之三位兄弟,此后张氏子孙皆附葬长眠于此。直到千年之后,陵谷变迁,这些志石重现于世,世人方知襄阳张氏家族的托体之地。

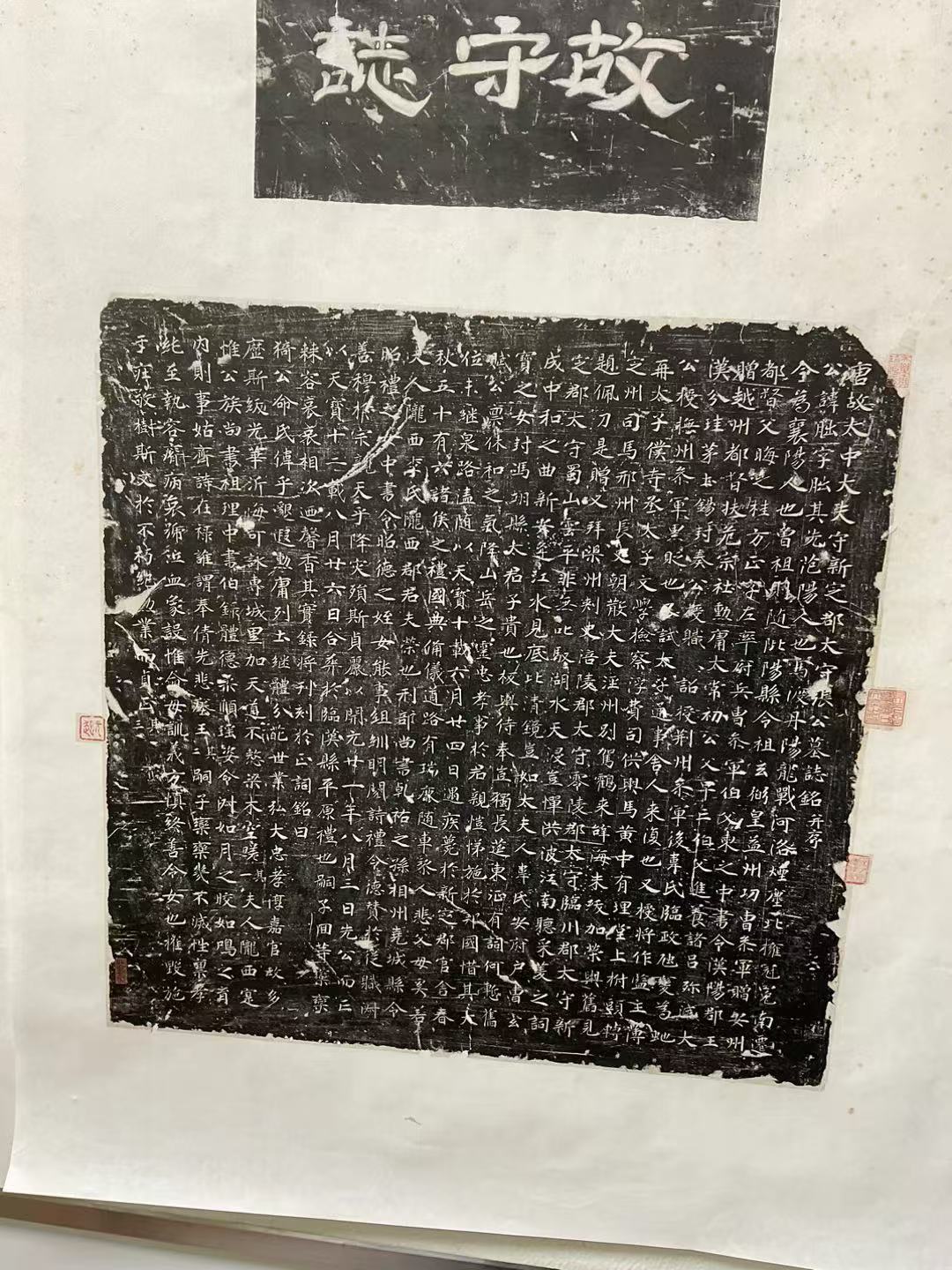

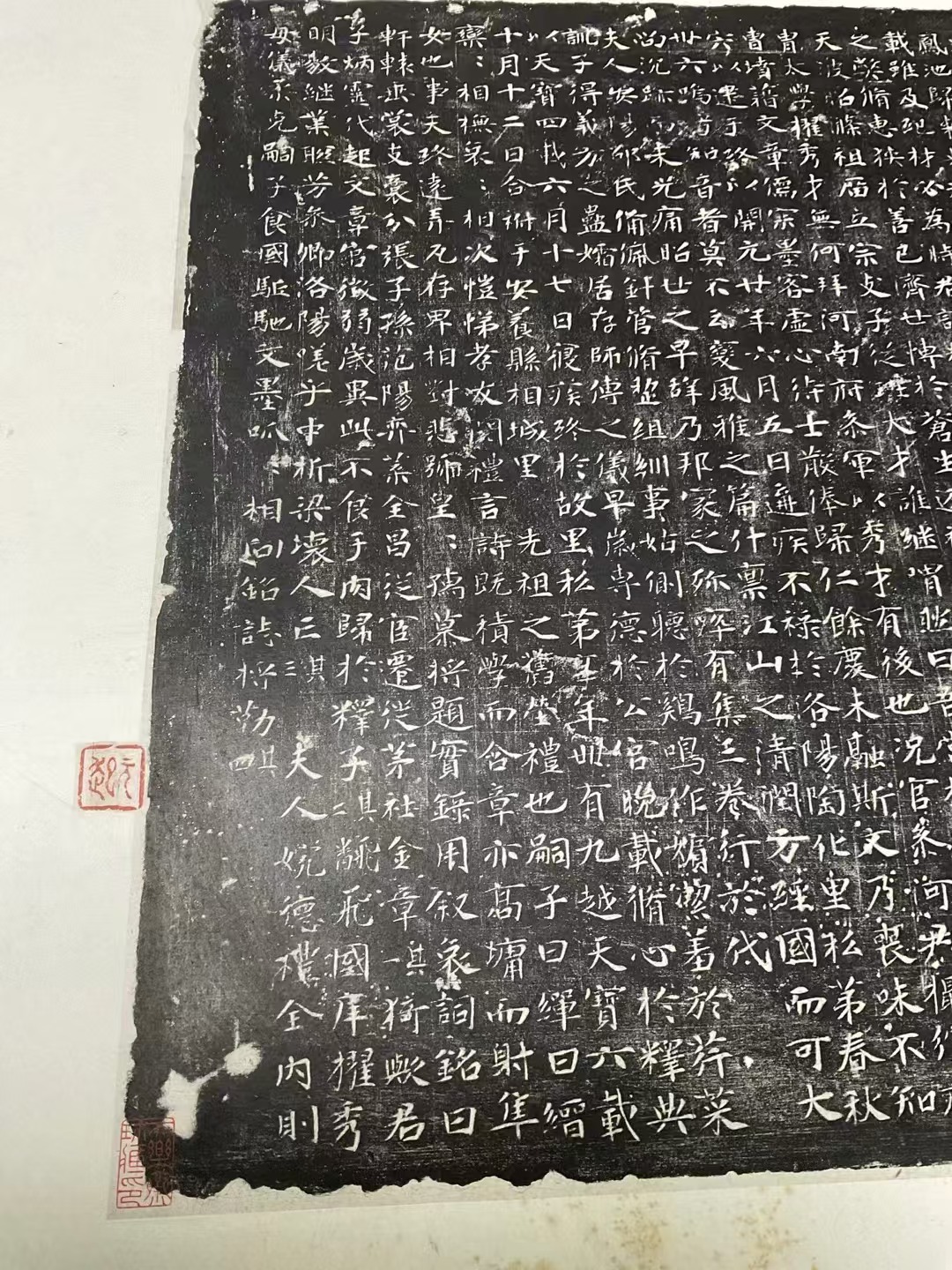

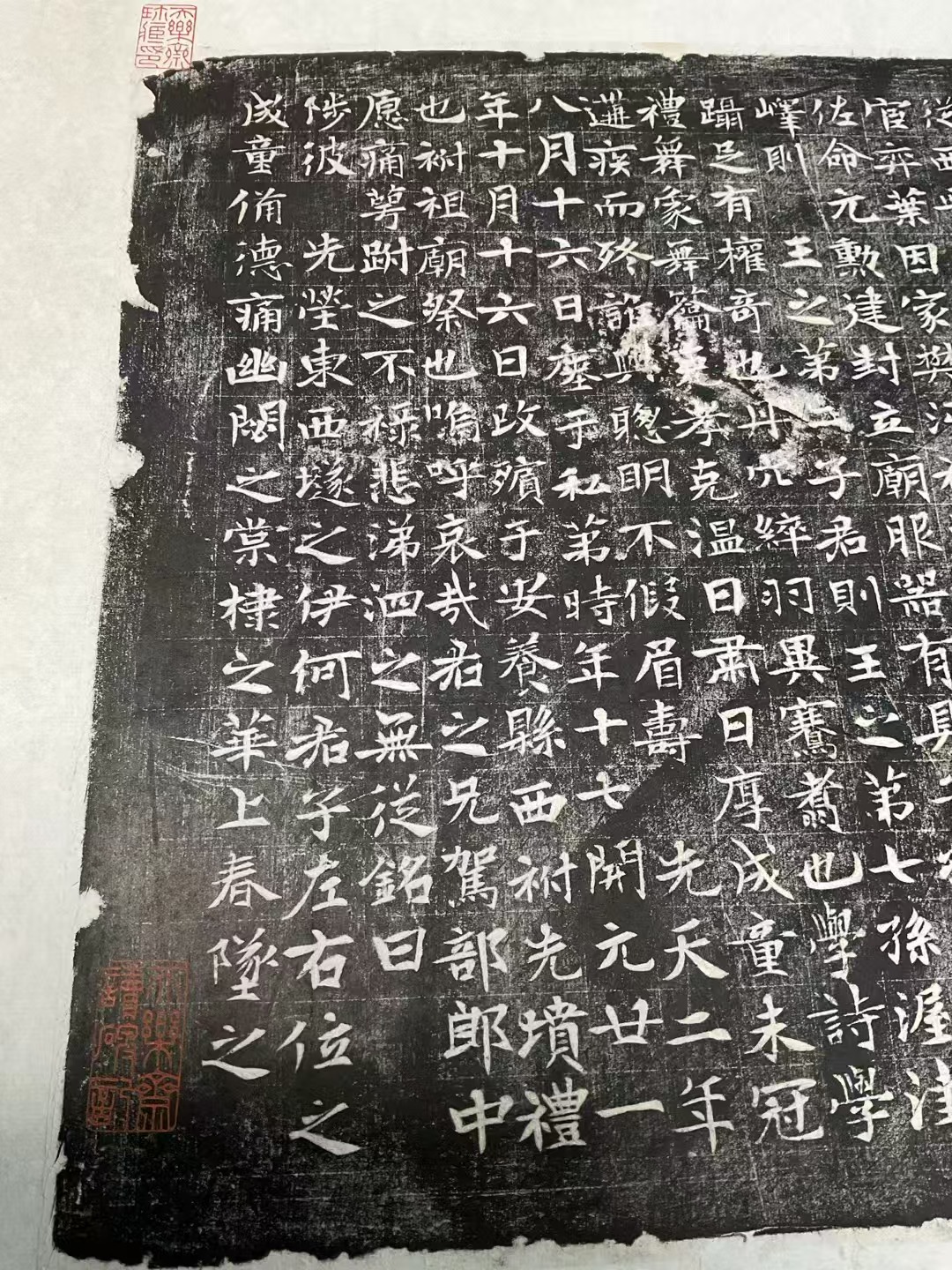

据记载《唐襄阳张氏墓志十种》,唐元和八年(813年)前后刻,于道光二十二年(1842年)于襄阳樊城次弟续出十石,内刻唐襄阳张敬之、张庆之等墓志十种。康有为《广艺舟双楫》曾对《张氏墓志》有评,为“骨血峻秀”。

《张氏墓志》书法兼虞褚及中晚唐诸体荟集一族世系,诚为墨苑奇葩。顾燮光《石言》记载:近阅襄阳李佩葱先生致范鼎卿道尹函云“各志向藏襄阳中学堂。据查,有一种说法是辛亥之际,军队占居用以砌灶遂全炸裂矣”。拓本存世不广,识者宝之。

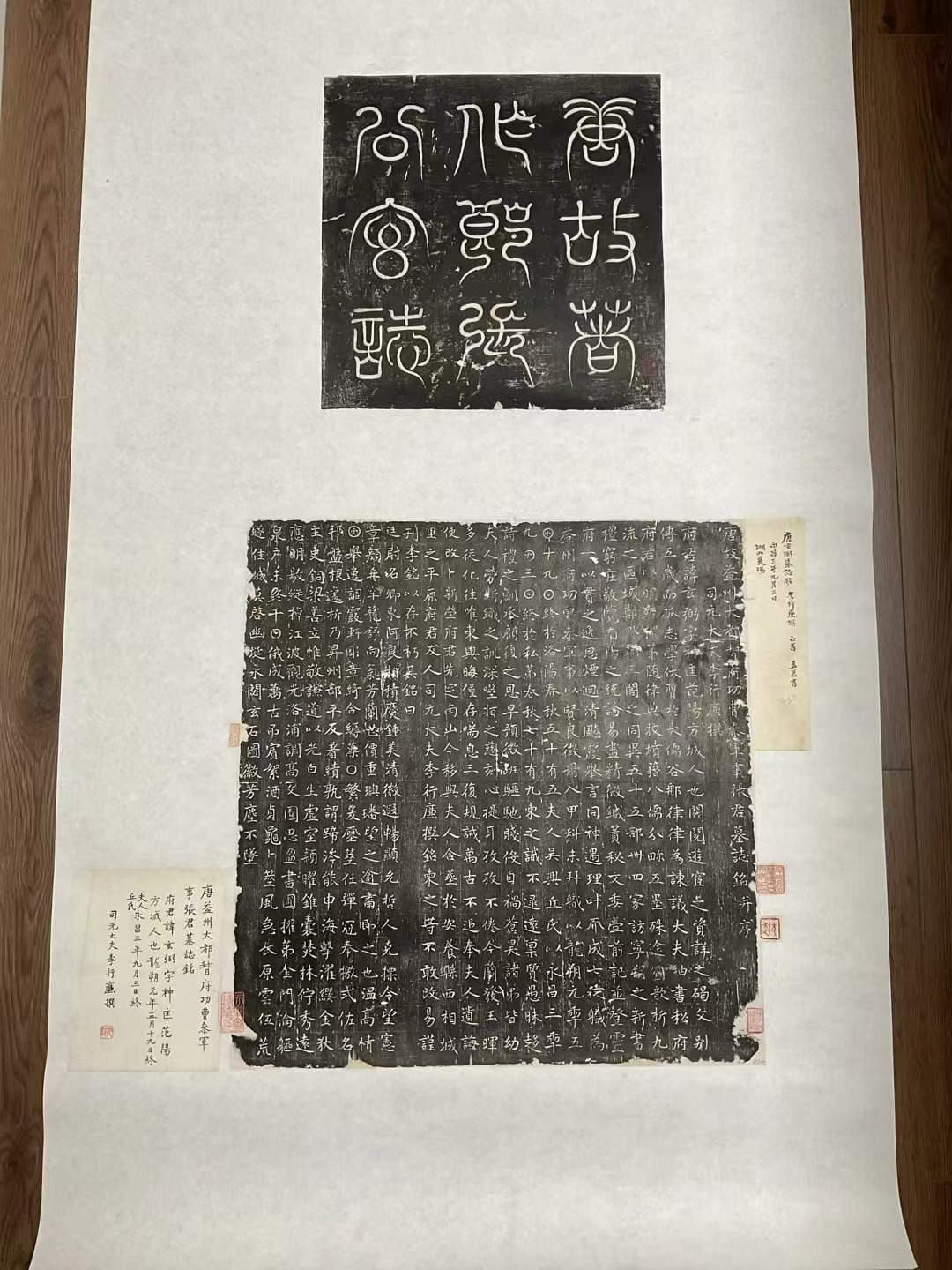

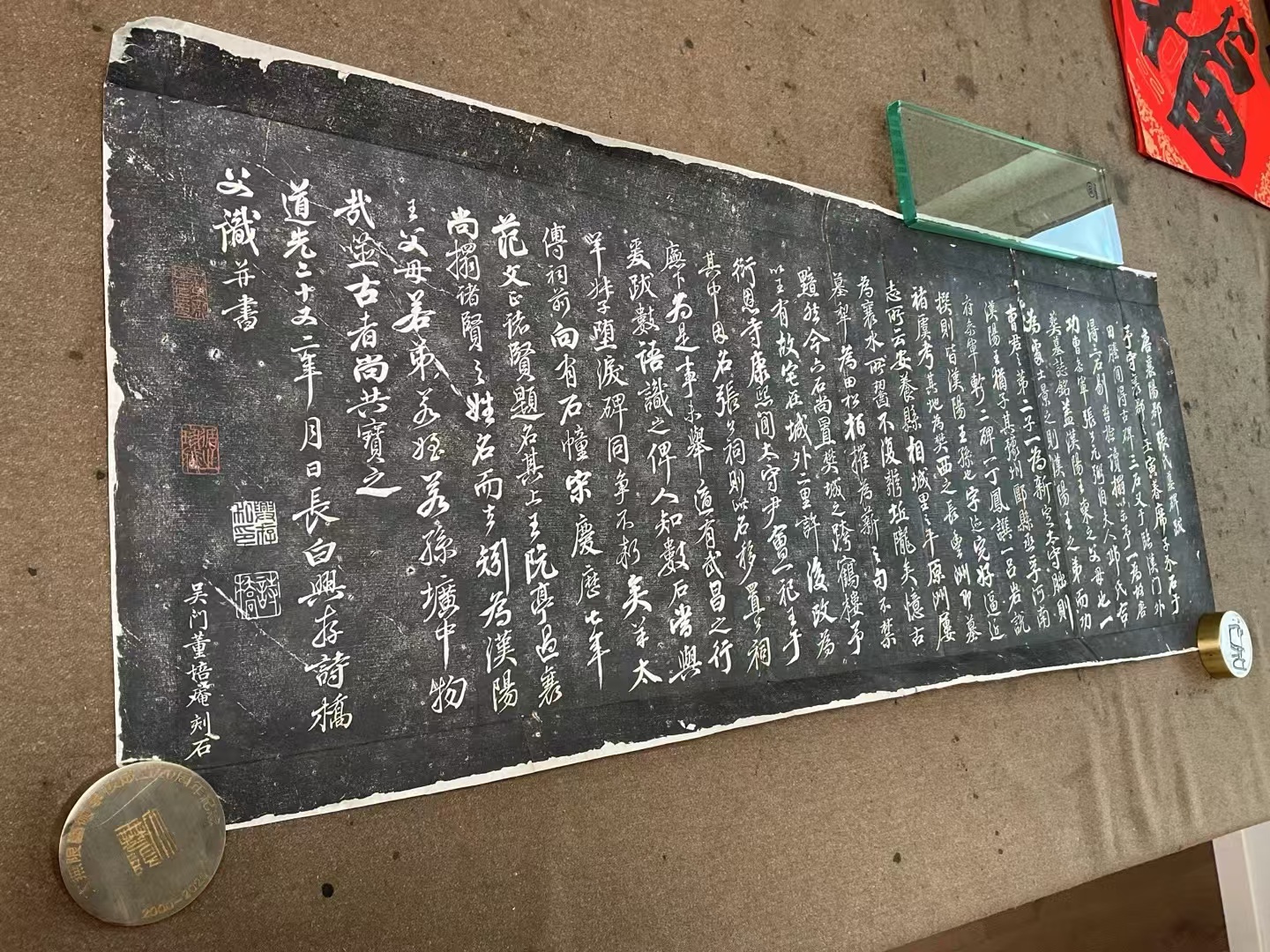

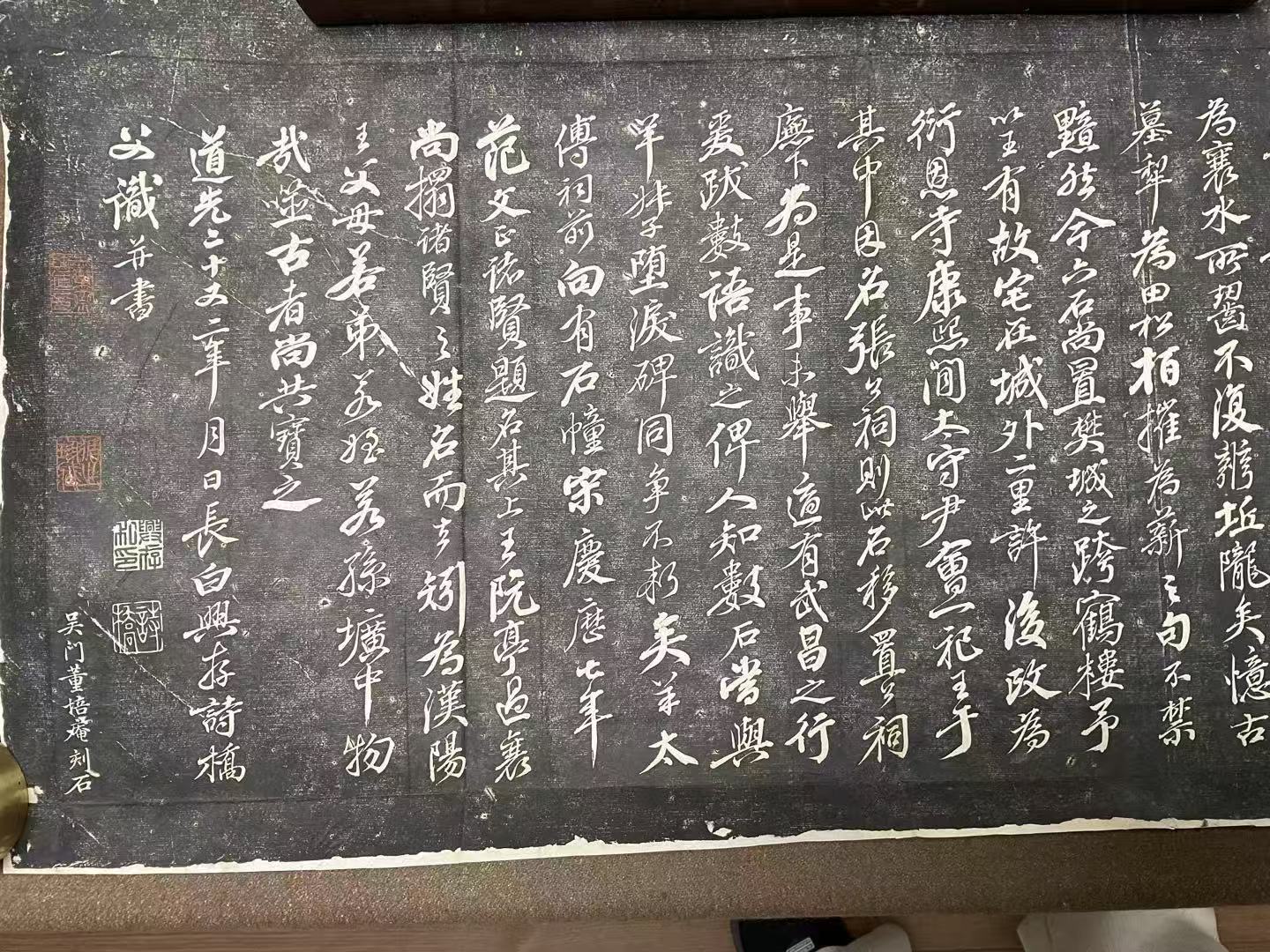

在澉浦吴氏天乐斋的这批收藏中,还发现一件《唐襄阳郡张氏墓碑跋》的拓片。拓本宽93 cm,高36 cm,行书,无书写者署名,只见"父识并書"。现盖有"无乐斋珍藏印""循之读过"印两方。拓片显示,此跋于道光二十二年(1842年)根据长白兴存诗槁所立。跋文盖有"兴存私印""诗槁"两印。跋尾具"吴门董培庵刻石"字样。跋文详细地记录了当时所发现的"襄阳张氏"墓志铭主人与张柬之的关系"。跋文附下:

《唐襄阳郡张氏墓碑跋》

予守襄郡之壬寅春,席子分石于田塍间,得古碑三石,剔苔检读,拓以示予。一为故唐功曺参军张公元("玄"之误)弼洎夫人邱氏合葬墓志铭,盖汉阳王柬之父母也。一为处士景之,则汉阳王之弟而功曺君之二子。一为新定太守胐,则汉阳王犹子(姪子),其豫州郾县丞孚,河南府参军轸二碑。一丁凤撰,一吕岩说撰。则皆汉阳王孙也。字迹完好,逼近褚虞,考其地为樊西之长丰州,即墓志所云安养县相城里之平原洲。屡为襄水,所齿不复辨坵陇矣。忆古墓犁,为田松柏摧为薪之句,不禁黯然。今六石尚置樊城之跨鹤楼,予以王有故宅在城外二里许,后改为衍恩寺。康熙间太守尹会一祀王于其中,因为张公祠。则此石移置公祠庑下为是,事未举适,有武昌之行,爰跋数语,识之俾人知数后甞,与羊??堕泪碑,同争不朽矣。

羊太傅祠前向有石幢,宋庆历七年,范文正诸贤题名其上。王阮亭(清初杰出诗人)过襄,尚拓诸贤之名而去。矧为汉阳王父母、若弟、若姪、若孙,圹中物哉,噬古者尚共宝之。

道光二十又二年(1842年)月日,长白兴存诗槁父识并书。

文后盖有"兴存私印""诗槁"印两方。并有"吴门董培庵刻石"字样。

另据报道:2007年6月29日,文物专家在湖北襄樊仔细查看一块险些被毁坏的碑文,这块关于唐朝武则天时期著名宰相张柬之的记事碑,是在襄樊江华机械有限公司厂区内被工人发现的,碑文详细记录了张柬之故园及张柬之在襄阳的部分情况,并详细记载了张柬之(汉阳王)墓的地点,具有非常高的史料价值。

因为被发现时,记事碑有些破损,无法考证该碑的准确年代,文物专家在详细查看了记事碑的现状并结合记载,确定该碑为清朝中期,甚至更早。

据记载张柬之兄弟五人,皆为名人,现已在襄樊发现了张柬之另外三兄弟的墓志铭碑,全部为国家一级文物。而张柬之墓志铭碑失踪后一直没有发现,并且无法确定地点。

二、"襄阳张氏墓志"的史料价值和书法艺术价值

首先我们要关注一下"襄阳张氏墓志"的主要人物张柬之。

张柬之(625-706年),字孟将,唐代襄州襄阳(今湖北襄阳)人。中国唐朝武则天时期宰相,迫武则天退位的主谋者。 年轻时补太学生,登进士第。永昌元年(689年),举贤良科,对策第一。武周朝历任监察御史、凤阁舍人、荆州长史等职。长安四年(704年),张柬之在姚崇、狄仁杰等人的举荐下拜相,任秋官侍郎同凤阁鸾台平章事。神龙元年(705年),张柬之与桓彦范、敬晖等五人发动“神龙政变”,迫使武则天退位,还政李氏。唐中宗即帝位后,又以夏官尚书同三品、中书令等职居相位,同年免相,拜汉阳郡王。后为武三思诬构,贬为新州司马。终年82岁,谥号文贞。

张柬之的履历中,有两大亮点。一个是他曾在应试对策中取得当科第一'是襄阳历史上第一位状元。另一个亮点,是他所发动的“神龙政变”,这成为他名传后世的主要原因。在此次事件中,张柬之被认为有“复唐社稷之功,大大影响了中唐时期的政局。他也因此先后被封为汉阳郡王、汉阳王。自唐代起,襄阳就在其故园建起纪念祠宇,即张文贞公祠,简称张公祠,今为襄阳市文物保护单位。

另外,我们从墓志中可以看到一些有趣的细节,例如刻于武周时期的早期四志中,武则天所造的“日”“月”等字,与其他字体迥异。而张玄弼墓志落款“永昌三年”也引起后世学者的竞相猜测。永昌年号只使用了一年,所谓永昌三年,实为天授二年。张柬之作为朝廷官员,不可能不知道改元之事。或者是因为到天授时,武则天已经改“唐”为“周”,张柬之在为父亲刻写基志时,有意使用一个错误的年号,以此来维护李唐的“正统”。这也正是他日后发起“神龙政变”的心理渊源。

“襄阳十志”为后世关注的,还有它的书法价值。从家族文化角度看,它反映了张氏家族在当时的社会地位和文化素养,作为世代簪缨的名门望族,其墓志书法的艺术水准也是家族文化繁荣的一种体现。

襄阳是中国古城文化代表性区域。襄阳的古城文化积淀深厚、内涵丰富、特色鲜明,在中国古城文化中具有独特性和代表性。主要体现在:一是古城遗址富集、历史悠久。在市区建成区130多平方公里范围内就有三座古城遗址,西周邓城遗址有3000多年历史,樊城、襄阳城都有2800多年历史。在一个城市内有三座独立建城的古城,且历史都如此悠久,在全国是少有的。

当时,襄樊的本土作家中出现了家族式的作家群体,如杜审言,杜易简,杜甫一家,张柬之、张敬之、张珍一家,孟浩然、孟洗然、孟邕一家,皮日休、皮业光父子,柳识、柳浑兄弟,魏琬、魏秦姐弟,米芾、米友仁父子。所以"襄阳张氏",也是这个文化群体中的重要一支。

抗日战争时期(这是关于"襄阳张氏墓志"被严重损坏的第二种说法,前一种说法是辛亥之际… )襄阳很多文物玉石俱焚,张氏墓志也难逃厄运,在战争中毁坏严重,一度被认为“全炸裂矣”,仅存的数方,因此老拓本引发收藏热。其中,最为传奇的收藏者是清未民初收藏大家罗振玉。他在《襄阳冢墓遗文》序中讲述了自己收藏张氏墓志的故事。光绪二十六年,他因入湖广总督张之洞幕下,来到湖北,与当时担任嘉鱼县令的另一位知名收藏家章寿康交往频繁。两人谈起张氏墓志,皆神往不已。章寿康告诉罗振玉,他已经托人到襄阳购买拓本,并答应送罗振玉一套。三四年后,罗振玉惊间章寿康已经过世,心仪的张氏墓志也未得到。光绪三十三年,罗振玉在北京听到行内有人在兜售章寿康遗藏,前去观摩,竟然看到一份封箴完好并且收信人为罗振玉的函件,打开后发现正是张氏墓志。由此可见,章寿康重然诺、守信用,一直将答应罗振玉的事放在心上。罗振玉感慨和伤痛之余,出重金将之购入,也成为他日后编写《襄阳冢墓遗文》的基础。

另外,在“全国珍贵文物库”中可以查到,黑龙江省博物馆的“邓散木藏初拓襄阳唐墓志册页”,以及湖北省博物馆的“清拓唐襄阳张文贞家铭十石帖”清拓襄阳张君墓志铭拓片”均被列为珍贵文物。

特别值得一提的是,经过初步整理,在澉浦天乐斋吴氏众多收藏中,已经发现"襄阳张氏十志"中的八志。并且,又在八志中发现盖有"寿康读过"印两件。这至少可以证明这几件拓本不是经过章寿康收藏,也至少证明经过他的手"读过"。盖过藏家"徐乃昌读碑记"、"毘陵吴元起珍藏金石文字之印”、“元起”等印件。

章寿康是一位重量级的藏书家。

章寿康(1850~1906)清末知名藏书家。字硕卿,原名章贞。浙江会稽(今绍兴)人。早年随父入蜀,以读书为乐。光绪初为张之洞幕客,后任湖北嘉鱼知县。好藏书、刻书、治史,和章钰、李慈铭、缪荃孙等人为友,其藏书楼为“式训堂”、“小石山房”,收藏精椠秘本、金石、书画极富,据李慈铭称,所藏无虑数十万卷。有《式训堂续藏书目》1册,收录的是光绪五年以后的藏书。喜刻书,刊有《式训堂丛书》3集24册,收书41种。藏书印有“石卿章氏”等。

徐乃昌和吴元起著名的收藏家和金石文字的鉴定家。

徐乃昌(1866—1946),字积余,号随庵,安徽南陵县人。光绪十九年(1893)举人,颇为端方赏识。藏金石、图籍甚富,熟精簿录之学,所藏宋元刊本及稿钞校本极佳,所藏金石古器尤精。亦为著名刻书家,所刻有《积学斋丛书》《随庵丛书》等丛书多种,其他单刻如《玉台新咏》《徐公文集》等。

吴元起,近代碑帖名家、藏书家,常州人,曾任工部主事,晚年寓居上海,藏印有其“毘陵吴元起珍藏金石文字之印”“元起”等几方印章。

这些藏家的过目鉴定,对于今天藏于澉浦天乐斋的这些"襄阳张氏墓志"来说,意义非凡。通过他们的鉴定盖章,不仅可以断定这些拓本的真伪和年代,而且还可以了解这些旧拓本的流转过程。

下面我们对《襄阳张氏墓志》逐一进行品读。

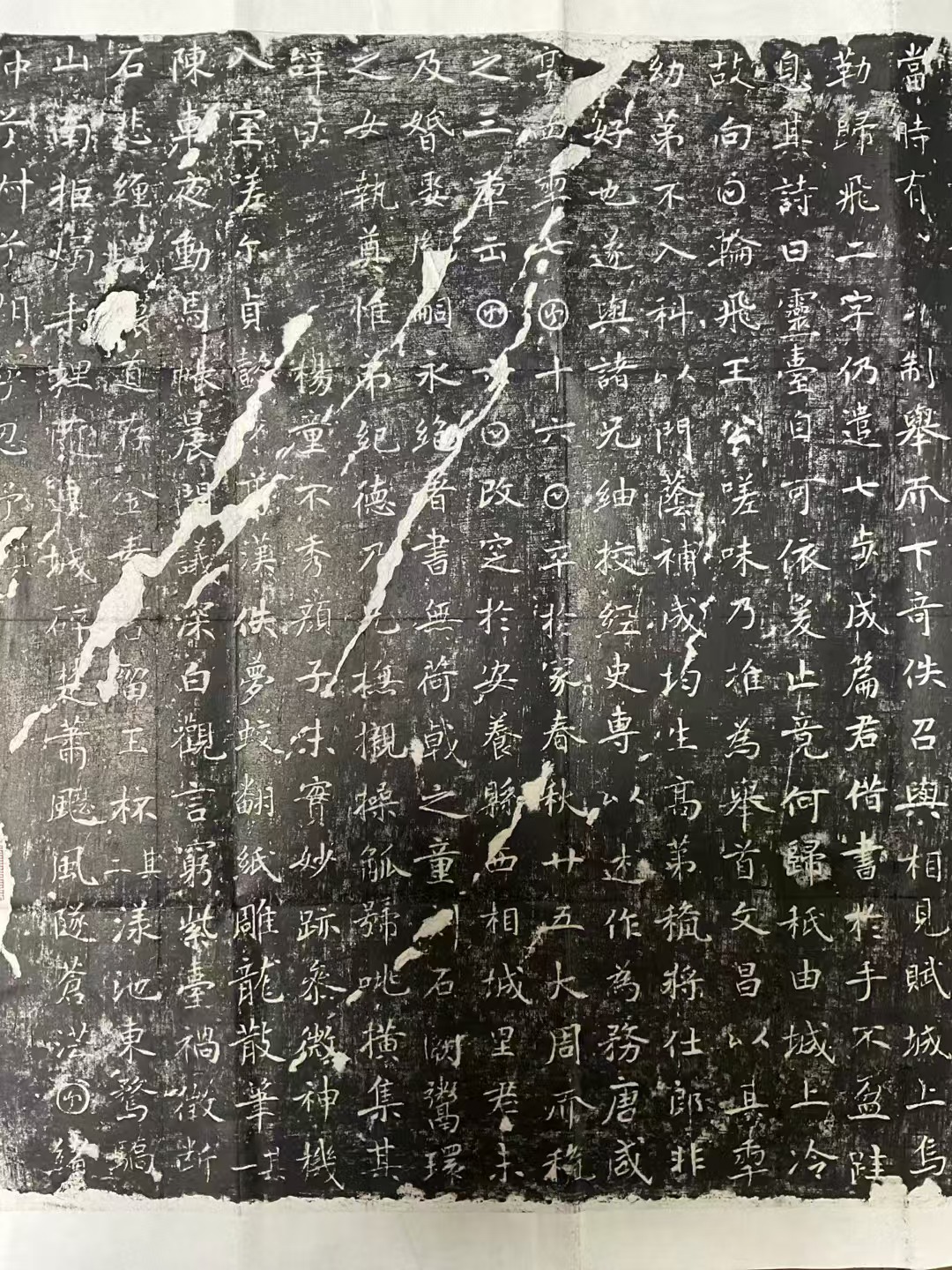

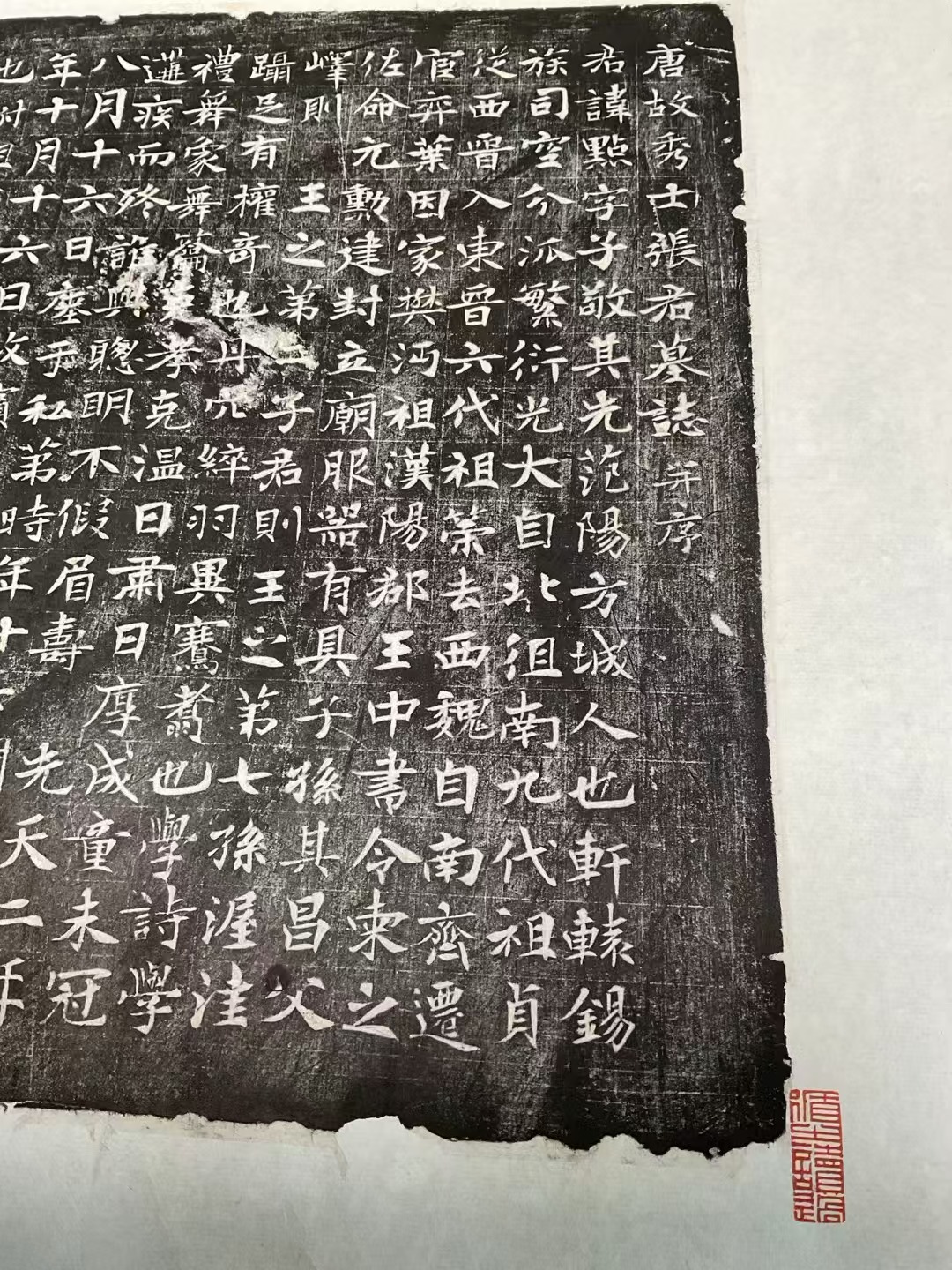

《张玄弼墓志》

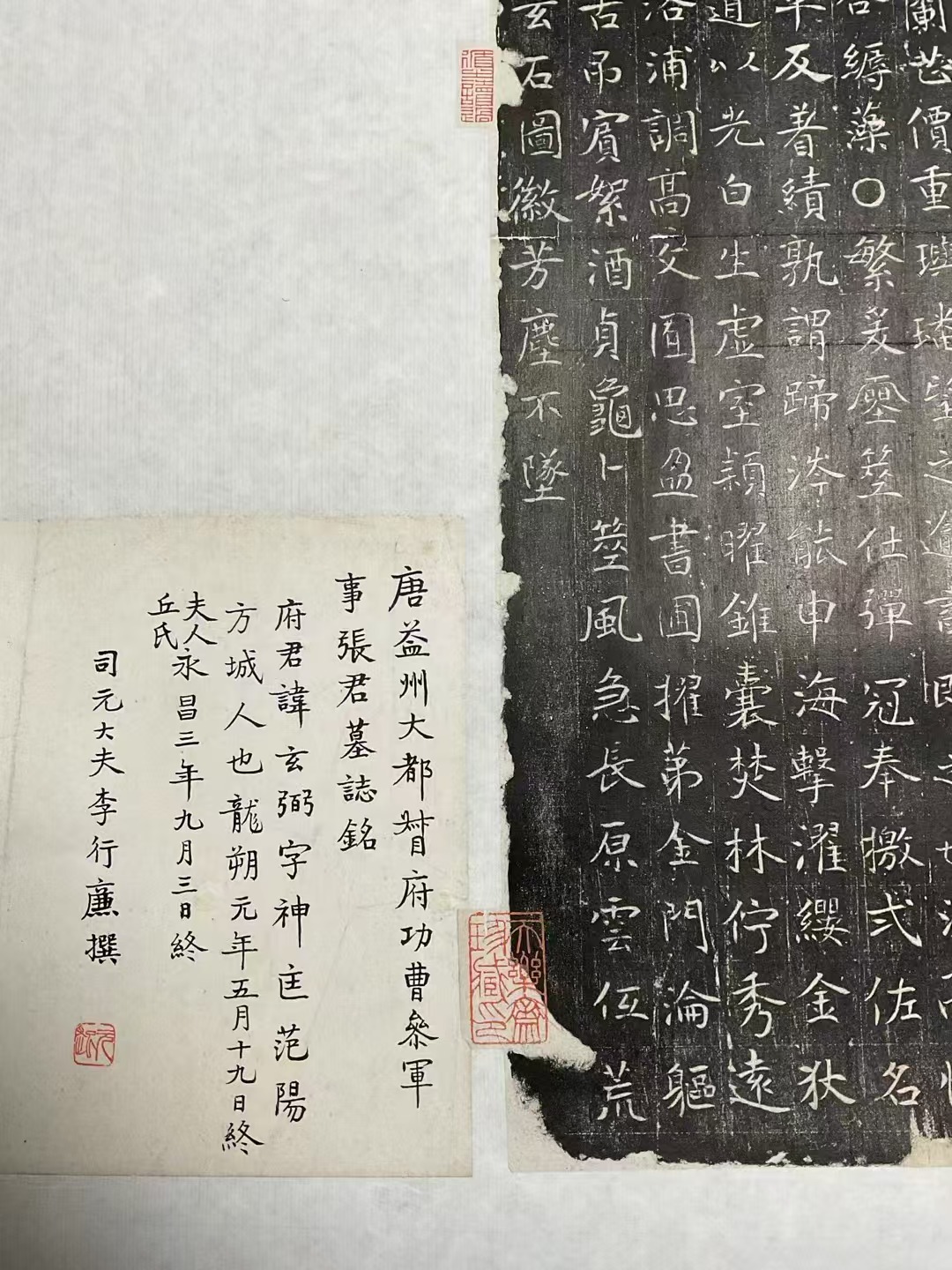

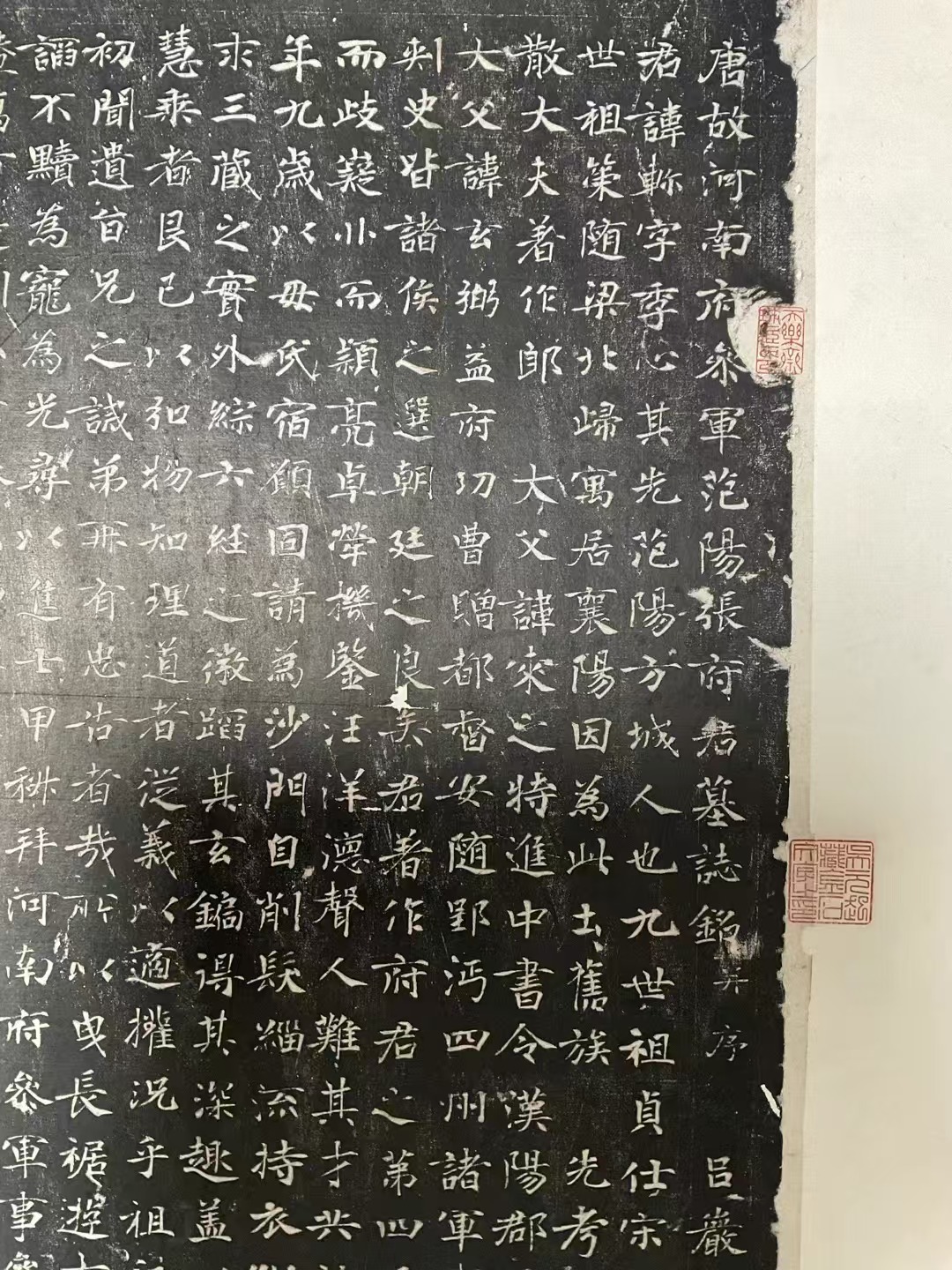

张玄弼(606-661年),字神匡,范阳郡方城县(今河北省固安县)人。唐朝大臣,名相张柬之父亲。

早年丧父,求学于大儒谷那律。举明经进士,累迁益州功曹参军。

唐高宗龙朔元年(661年),病卒于洛阳,享年五十五。 凭借儿子张柬之的功勋,赠使持节、都督安随郢沔四州诸军事、安州刺史,追赠安州都督。

据襄阳晚报2023年1月13日报道(全媒体记者张亚婷 通讯员云彩虹)12日,记者从市博物馆获悉,张玄弼墓志、张朏墓志将现身十二生肖迎新春系列特展——大展宏“兔”,这是“襄阳十志”的部分墓志对公众进行的首次展示。可见。"襄阳张氏十志"中的二件志石,今收藏于襄阳市博物馆。

市博物馆陈列部主任杨一介绍,“襄阳十志”即襄阳张氏家族十种墓志。襄阳张氏家族是隋唐时期湖北襄阳地区士族,在武周时期张氏家族出现了重要的政治人物张柬之,“襄阳十志”的多方墓志的线索围绕张柬之为核心的张氏家族而展开。

襄阳市博物馆馆藏的《张玄弼墓志》,主要记载唐益州大都督府功曹参军事张玄弼的生平事迹。志文为楷书体,书法线条丰满厚重,遒劲有力,笔画整齐,结体开朗爽健。据记载:志盖侧面一周线刻十二生肖图案,以逆时针方向排列,第四个为卯兔,刻画精细,形象生动活泼。

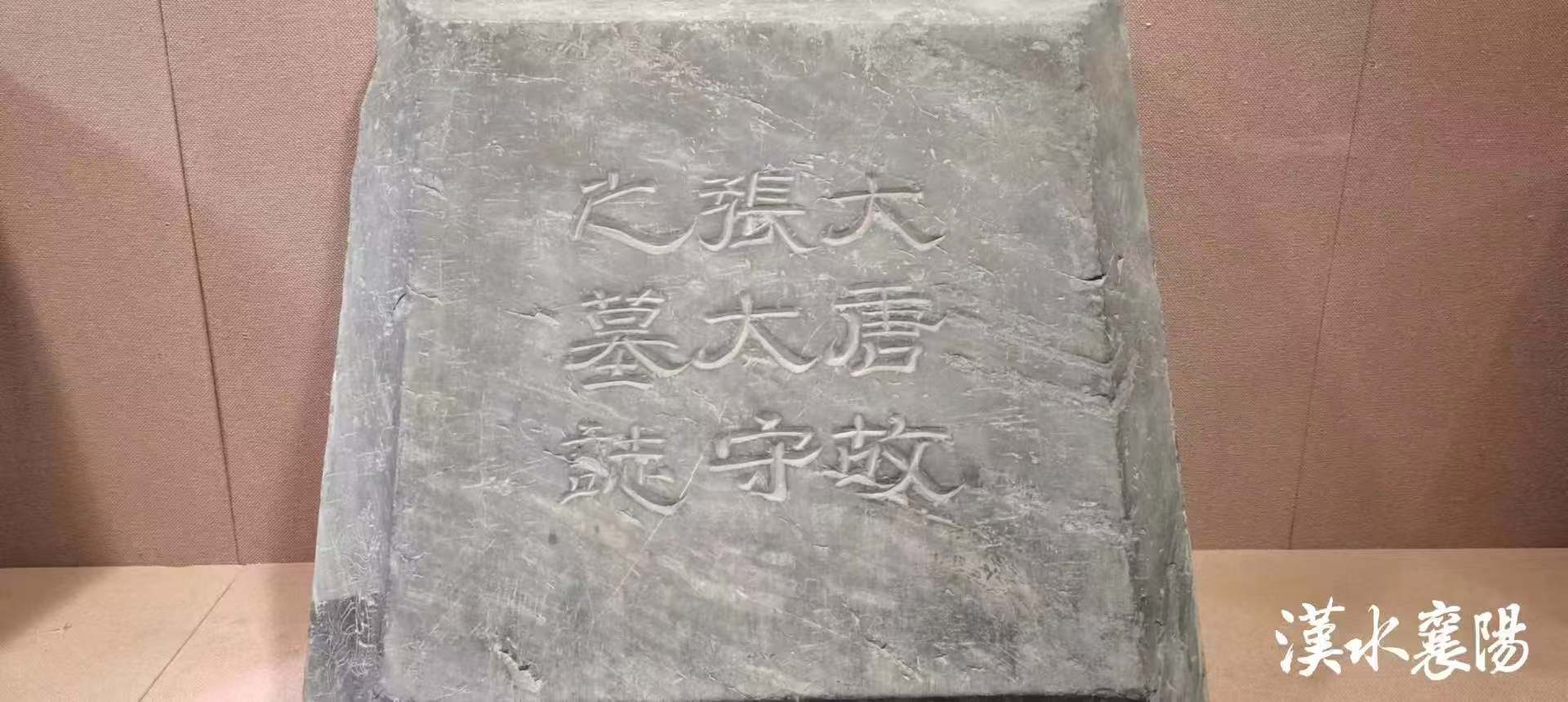

襄阳市博物馆馆藏的张朏(张柬之之侄)墓志,主要记载唐太中大夫、新定郡太守张朏的生平事迹。同样,志文为楷书体,志盖侧面一周线刻十二生肖图案,以逆时针方向排列,第四个为卯兔。

杨一表示,“襄阳十志”的墓主身份特殊,作为张氏家族成员中的官员,二人墓志的书风与主流书风的联系非常密切,对研究历史以及书法艺术等,都具有重要意义。康有为《广艺舟双楫》曾对《张氏墓志》有评,为“骨血峻秀”。

另据百度悉,南京博物院藏有清拓《唐张玄弼墓志铭》拓片,外长67.2厘米,外宽65.5厘米,内长54厘米,内宽53厘米。

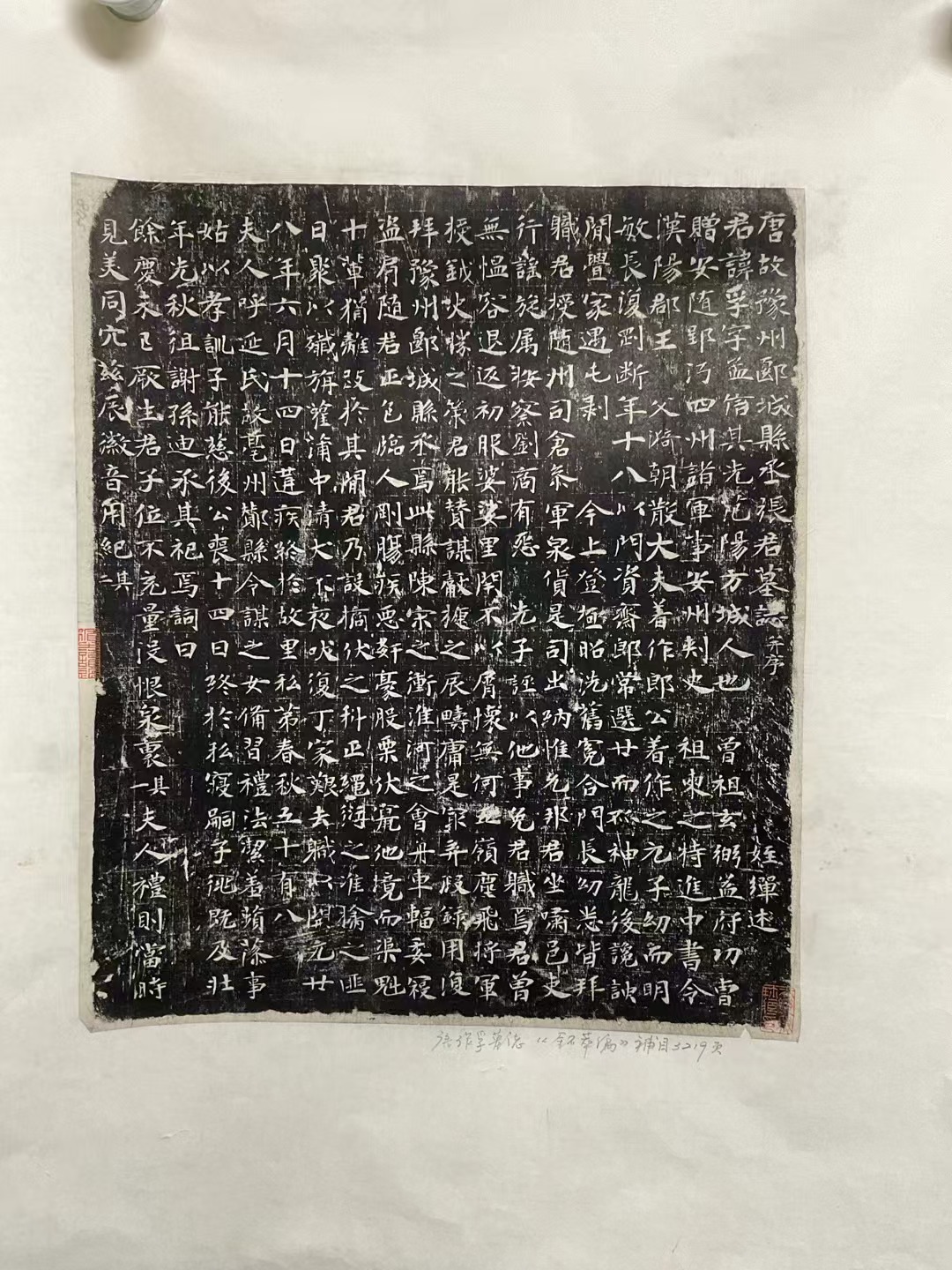

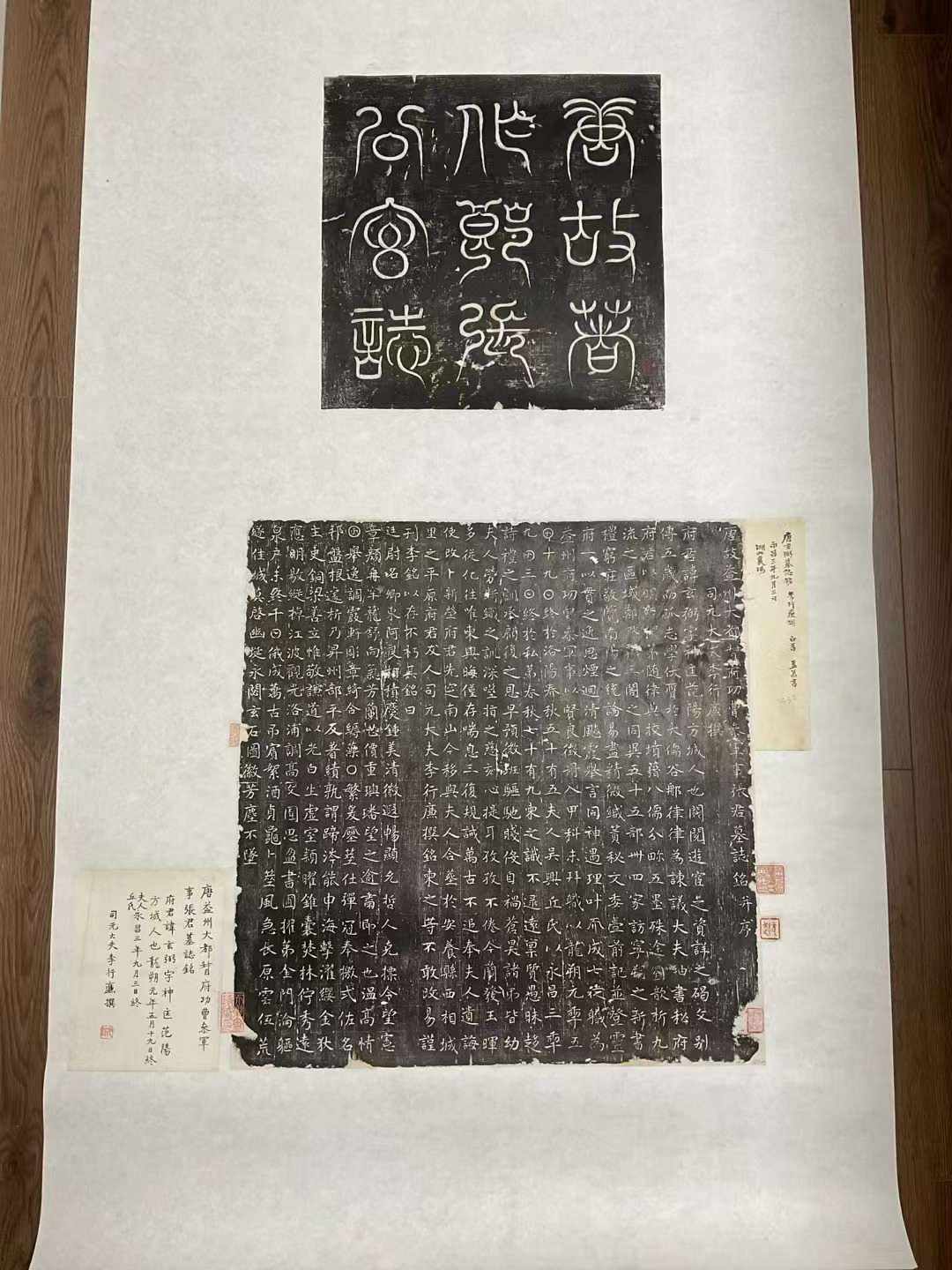

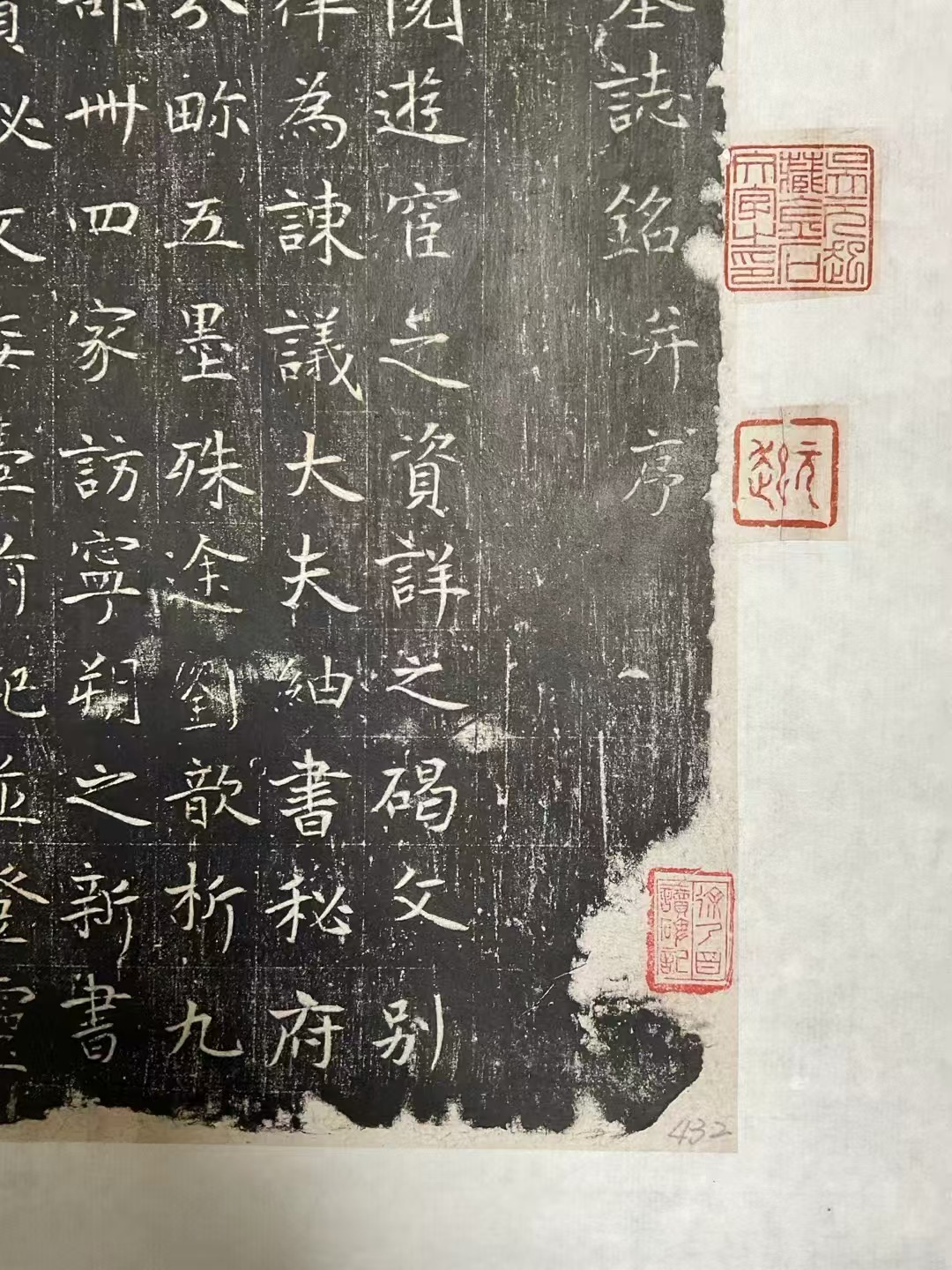

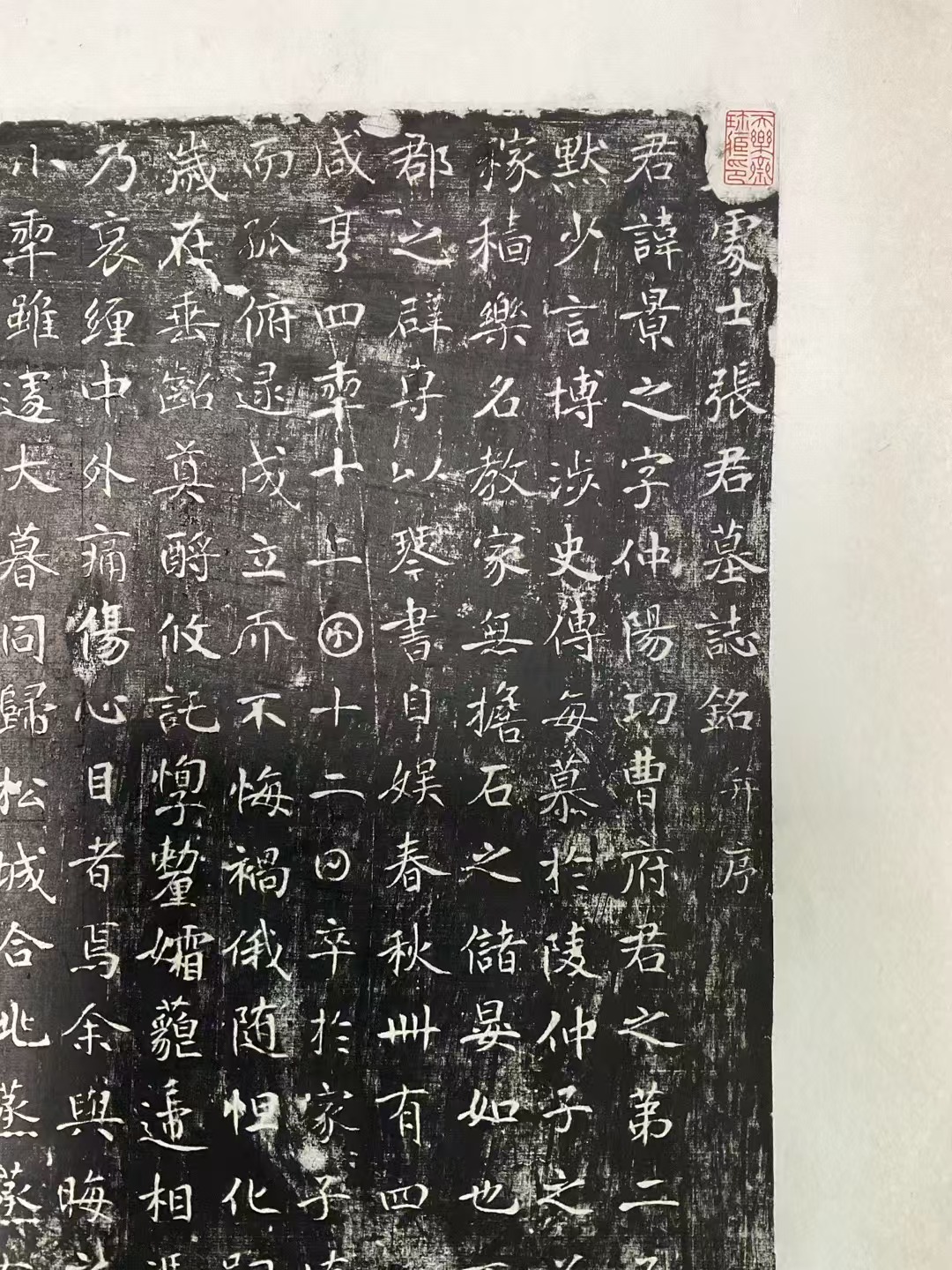

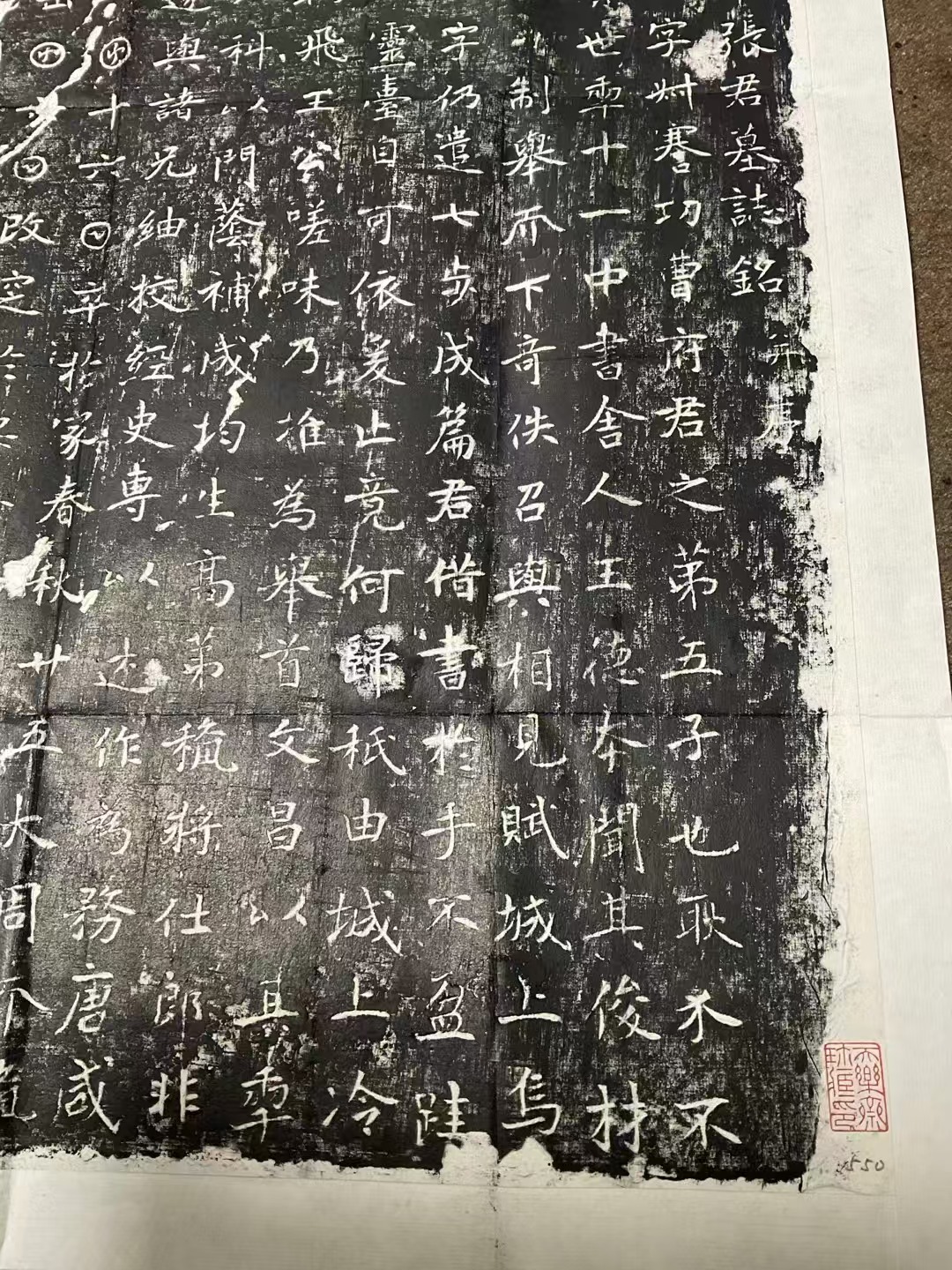

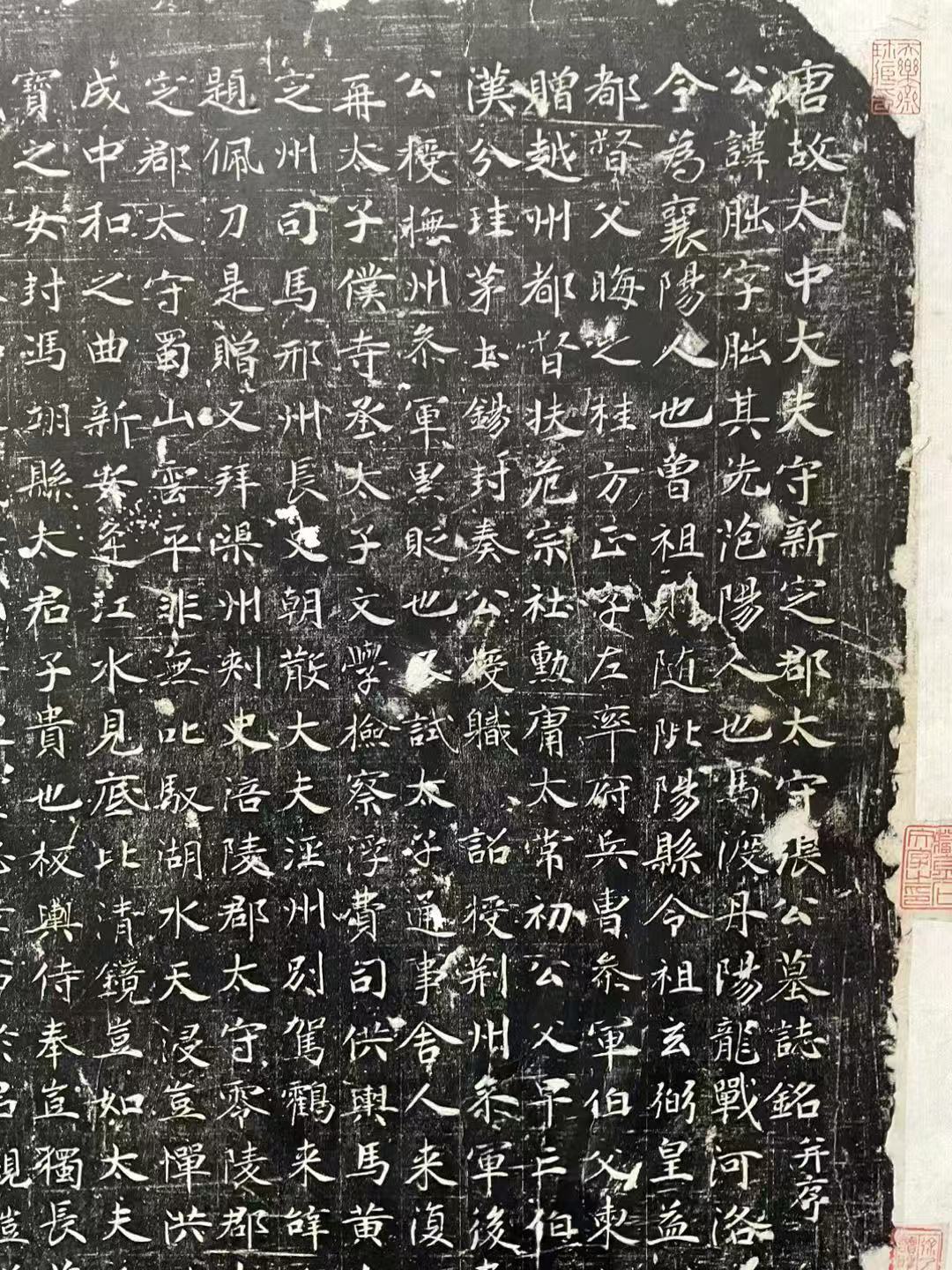

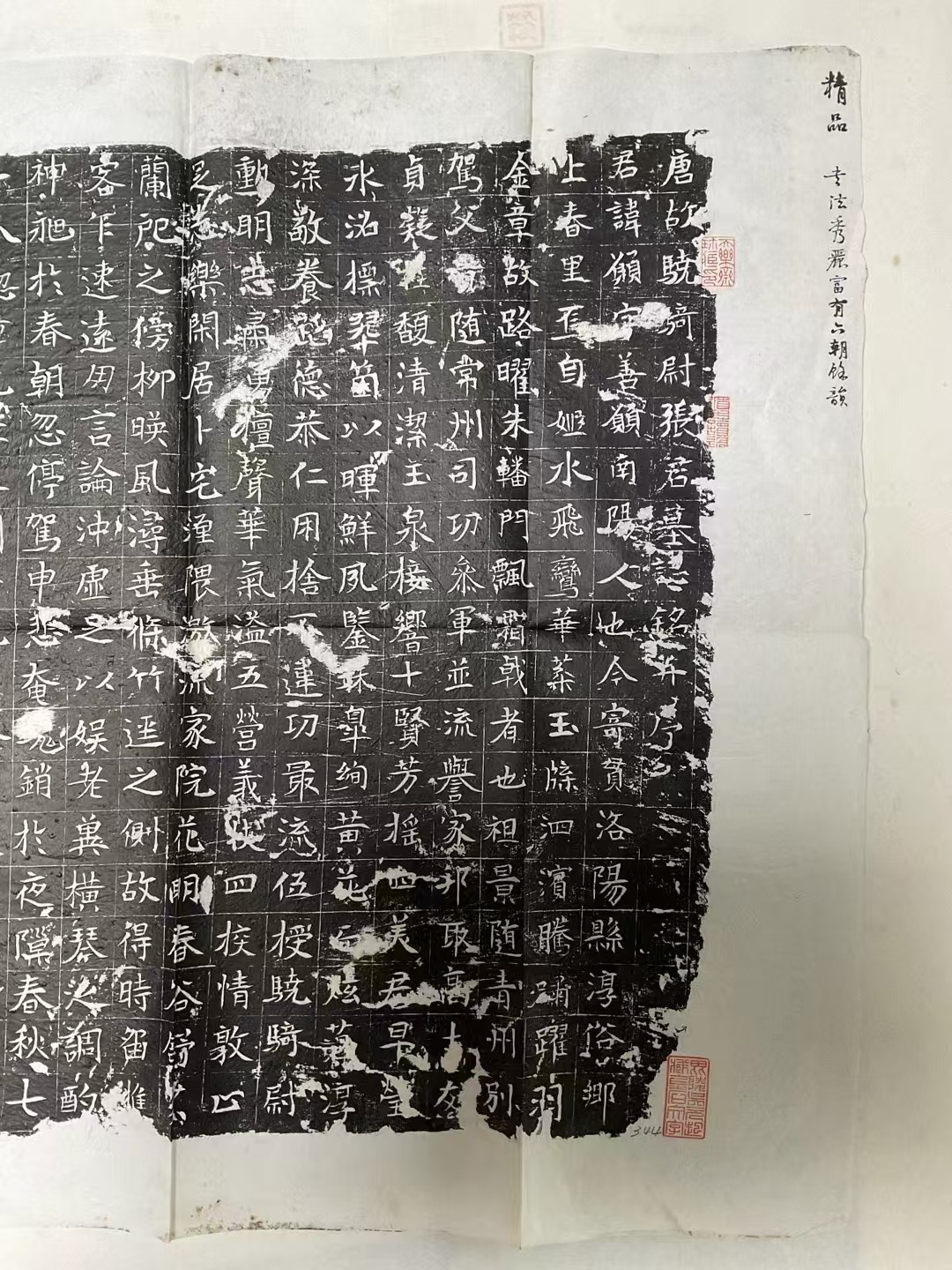

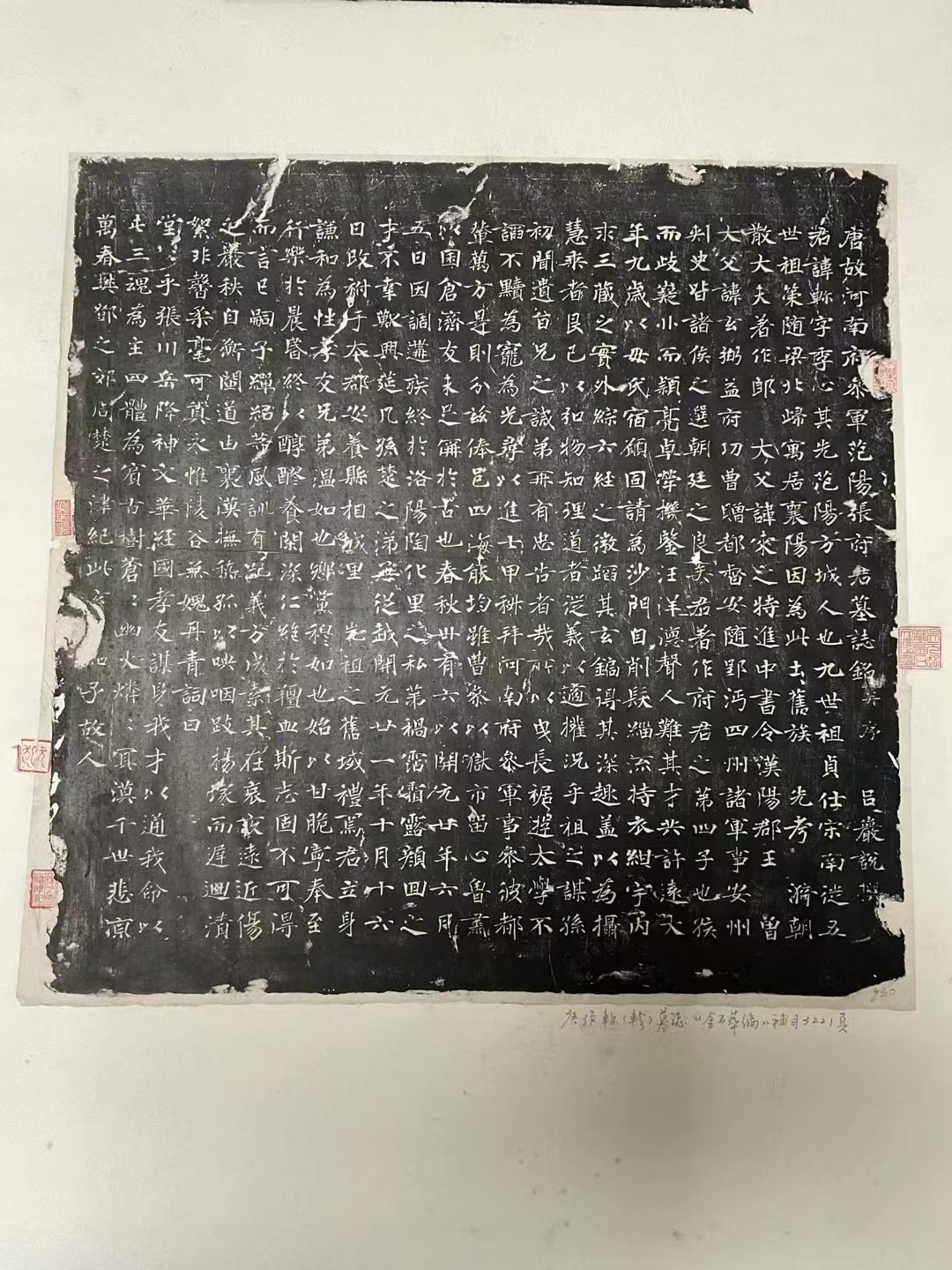

此件《张玄弼墓志》,全称《唐故益州大都督府功曹参军事张君墓志铭》,李行廉撰。藏于澉浦天乐斋,拓工精良,保存完好。盖有"徐乃昌读碑记""吴元起藏金石文字之印""元起""天乐斋珍藏印"、"循之读过"等印。尺寸为宽53 cm X 高56 cm,志盖篆书。

《张景之墓志》

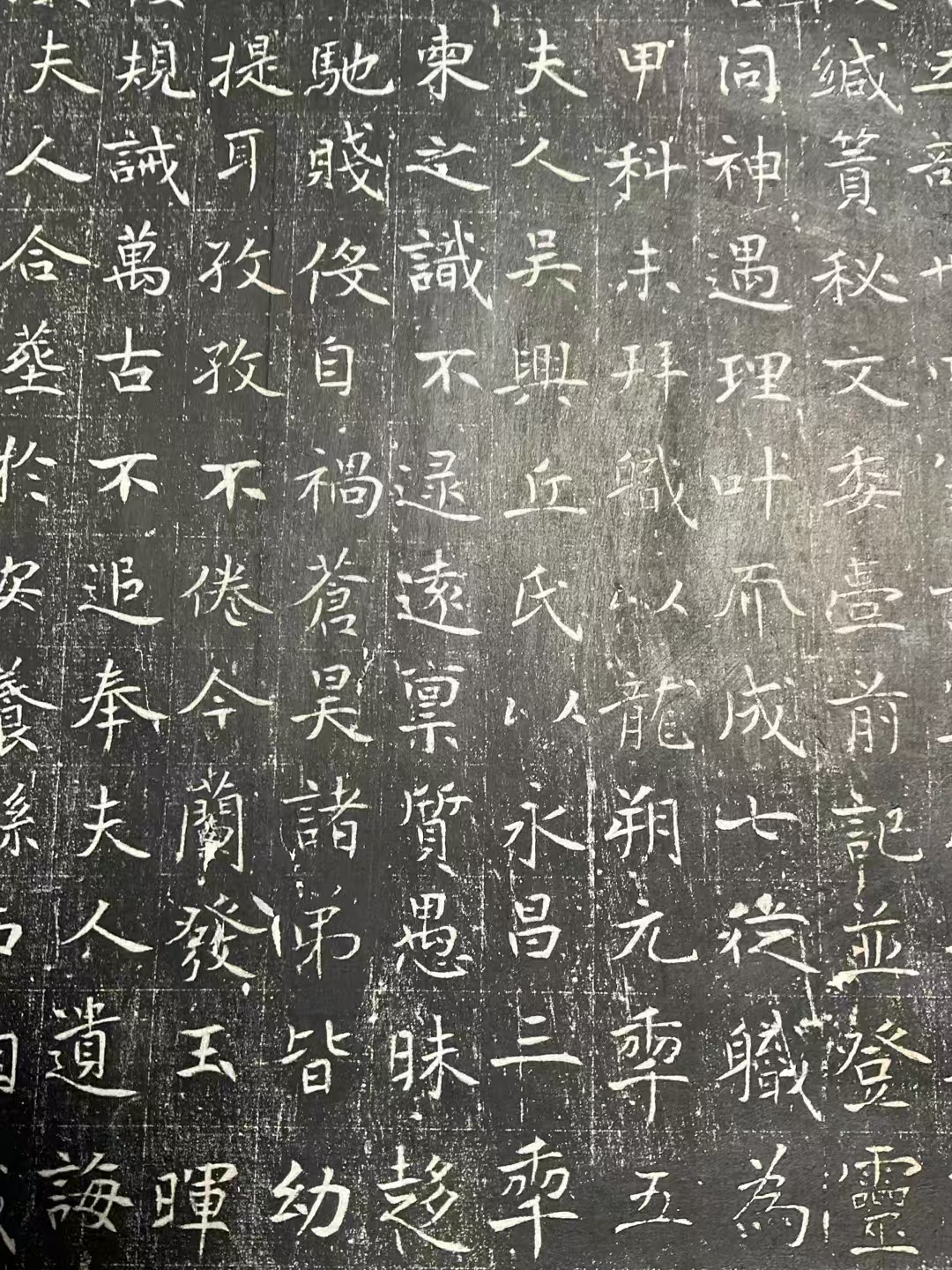

《张景之墓志》,全称《唐处士张君墓志铭》,清道光二十二年在湖北省襄阳市出土。志石尺寸宽42cm X 42cm,共17列,每列满格17字。《张景之墓志》书法虽略带魏意,但在行笔流畅中,却显得结体较为松弛。此件墓志拓片藏于澉浦天乐斋,盖有"天乐斋珍藏印""循之读过""天乐斋读碑记"印三方。

史料关于张景之的记载很少。但是,通过墓志铭,我们可以了解到有关他的生平和他与襄阳张氏家族的关系。"君讳景之,字仲阳。功曹府君之第二子也"。点明了他是张玄弼的第二个儿子,因此也是张柬之的兄弟。而且已经明确地告诉我们,张景之是老二,张敬之是老五。

另外,我们还发现志文对张景之个性的描写和持家为人等生活追求。"沉默少言,博涉史传""每慕于陵仲子(隐士)之为人,好稼穑乐名,教家无担石之诸,晏如也。不应州郡之群,专以琴书自娱。"志文还告诉我们"春秋卌有四,以唐之咸亨四年(673年)十二月十二日卒于家"。

志文中还明确说明:"余与晦之,以为小年,虽处大暮同归,松城合兆"。这里的"余"就是指张柬之本人。据襄阳张氏家属谱记载,张玄弼共有五个儿子,晦之也是张柬之的兄弟。又据两件墓志铭的记载,在同一年中(唐咸亨四年),张柬之就有两个兄弟相继去世。墓志还说明了张柬之和张晦之兄弟俩,把去世的父亲和两个兄弟的墓,重新安置在一起的情况。也从另一个侧面,印证了史料中张柬之曾为兄弟墓志铭亲自捉刀的记载。

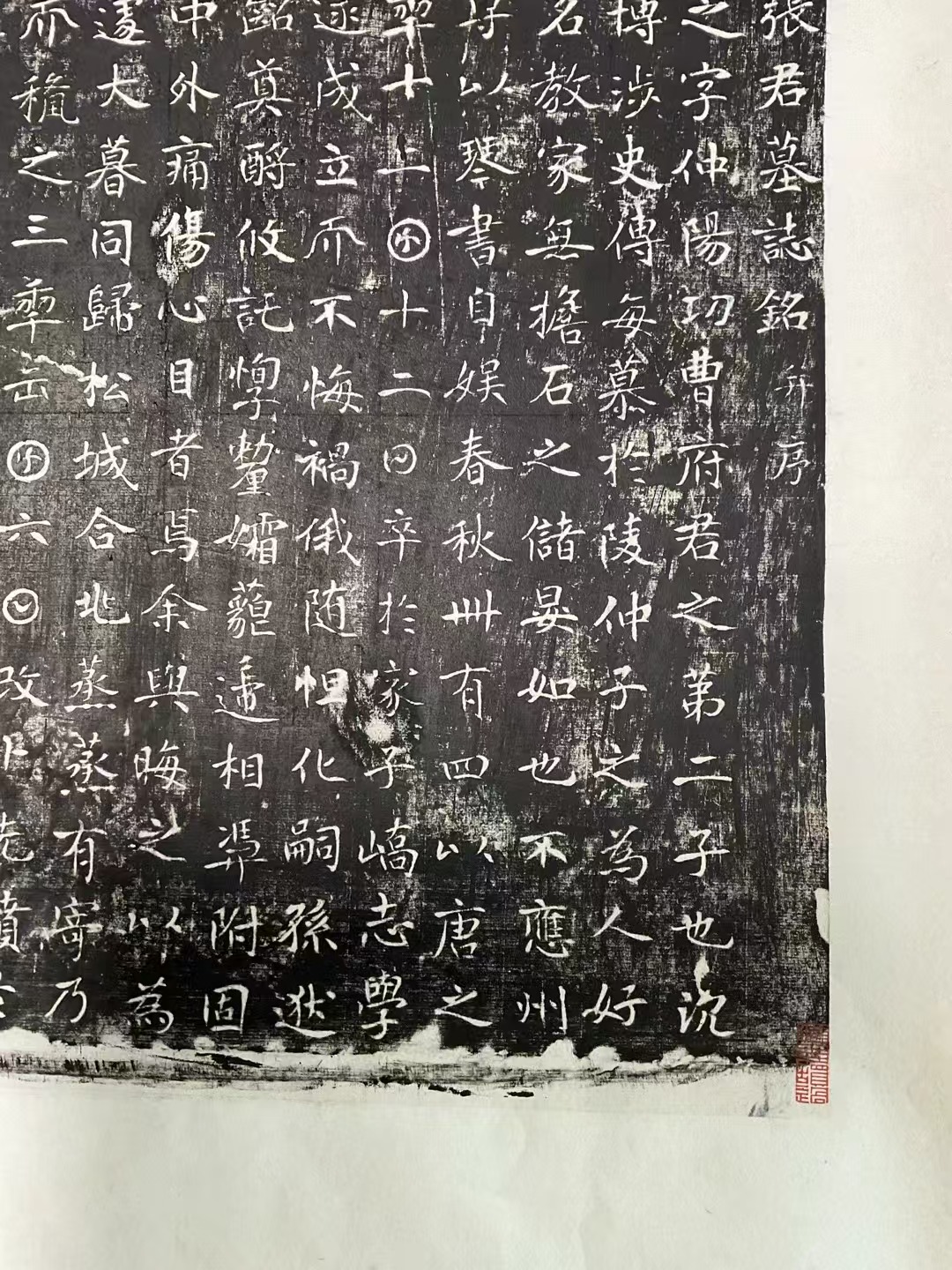

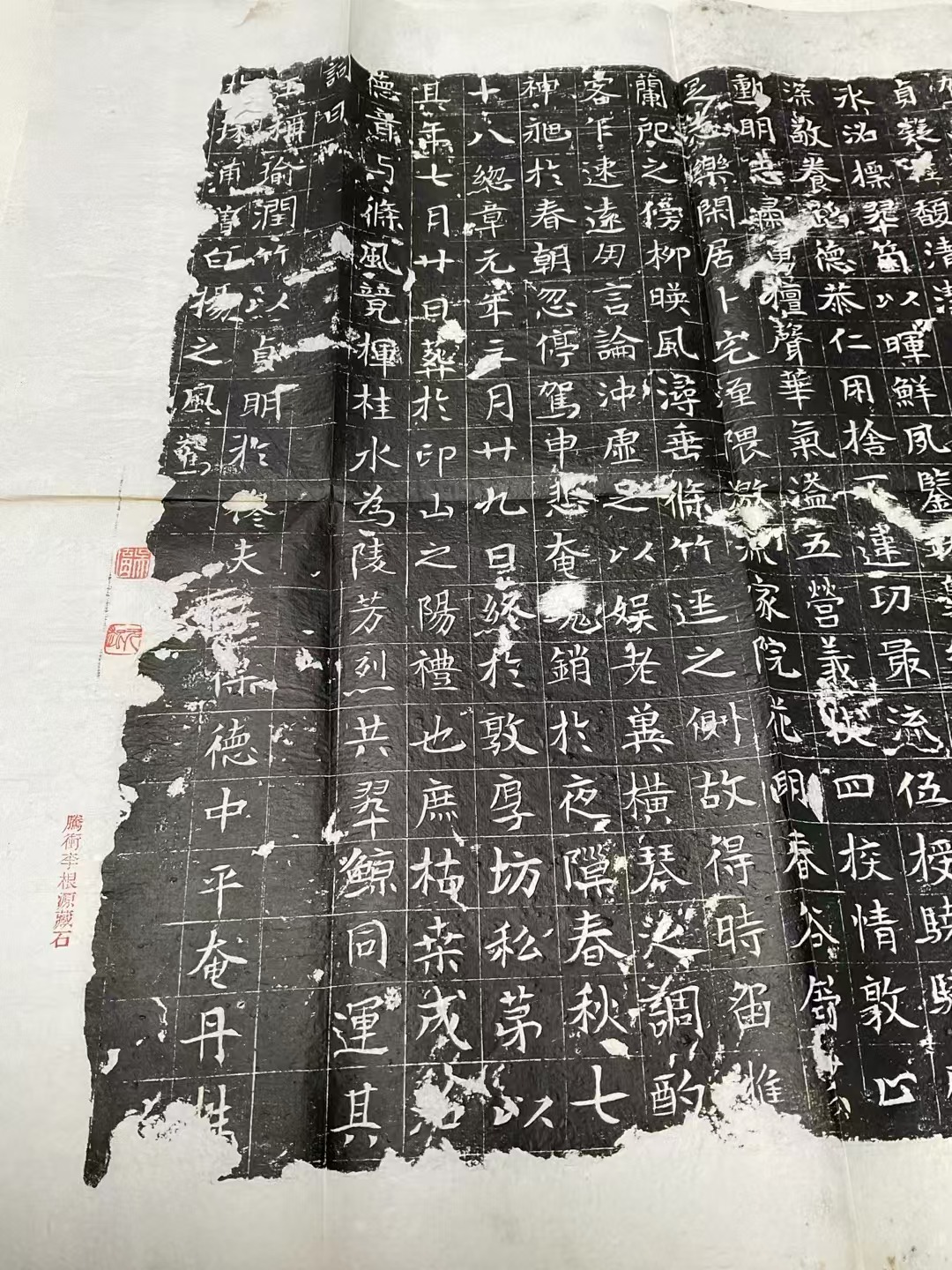

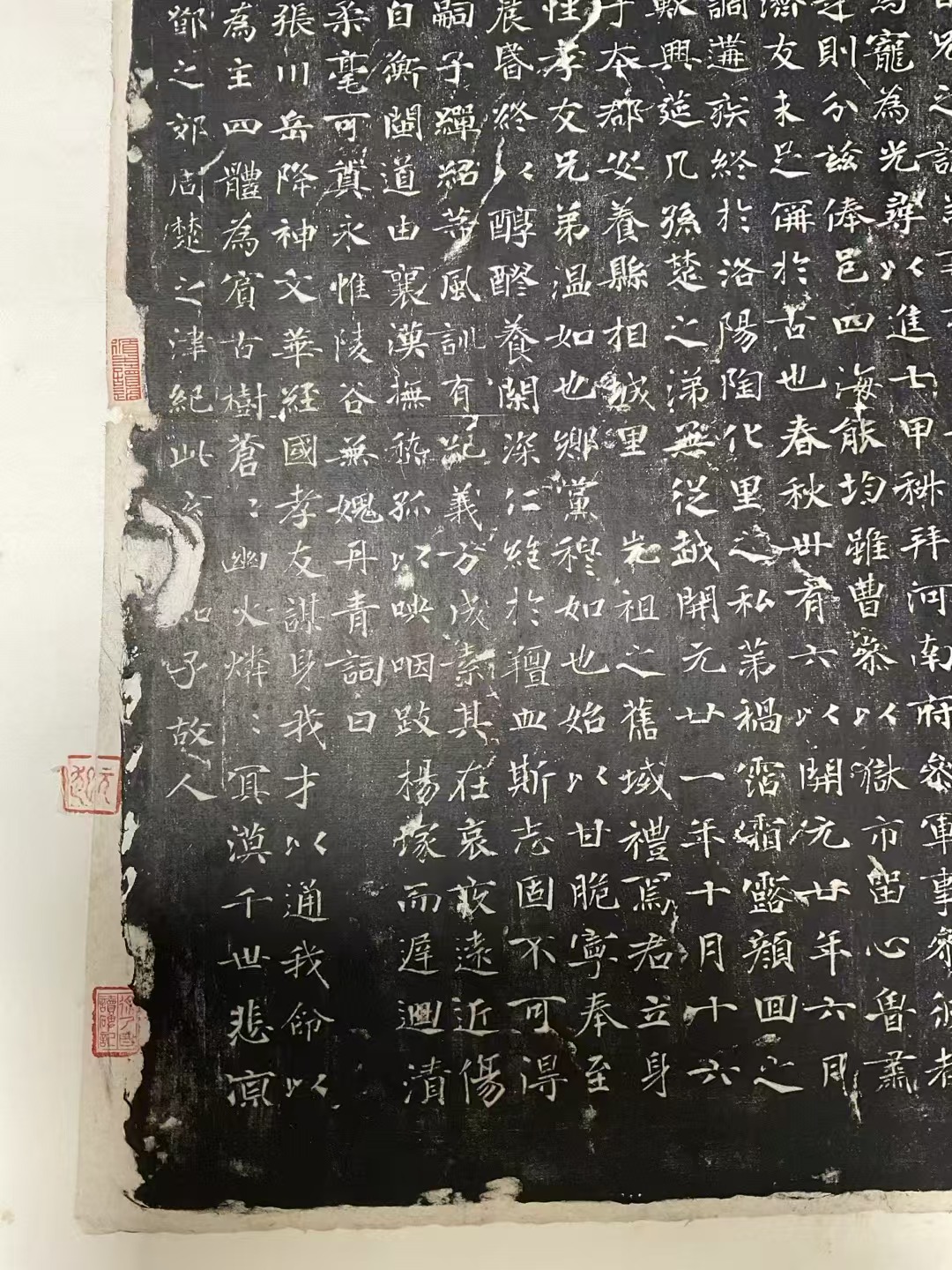

《张敬之墓志》

《张敬之墓志》,全称《唐将仕郎张君墓志铭》。湖北省襄阳市出土。陆增祥《八琼室金石补正》卷四十收其墓志。

关于张敬之的记载很少,据《中国历代名人大辞典》:张敬之(649—673 ), 唐襄州襄阳人,字叔謇。张柬之弟。因年幼而未第。后以门荫补成均生,获高第,授将仕郎。常与诸兄研读经史,以述作为务。卒时仅廿五岁。

据墓志记载:张敬之"功曹府君第五子也",即张玄弼第五子。"耿(孤)不群,文藻贯世。张敬之也有诗名,11岁时候,中书舍人王德本"闻其俊材,召与相见。""命赋《城上乌》诗,诗成,颇为德本所赞赏。可惜早卒,《全唐诗补编续拾》存其诗一首。墓志还记载了张敬之去世的时间,"咸亨四年七月十六日卒于家,春秋廿五。"

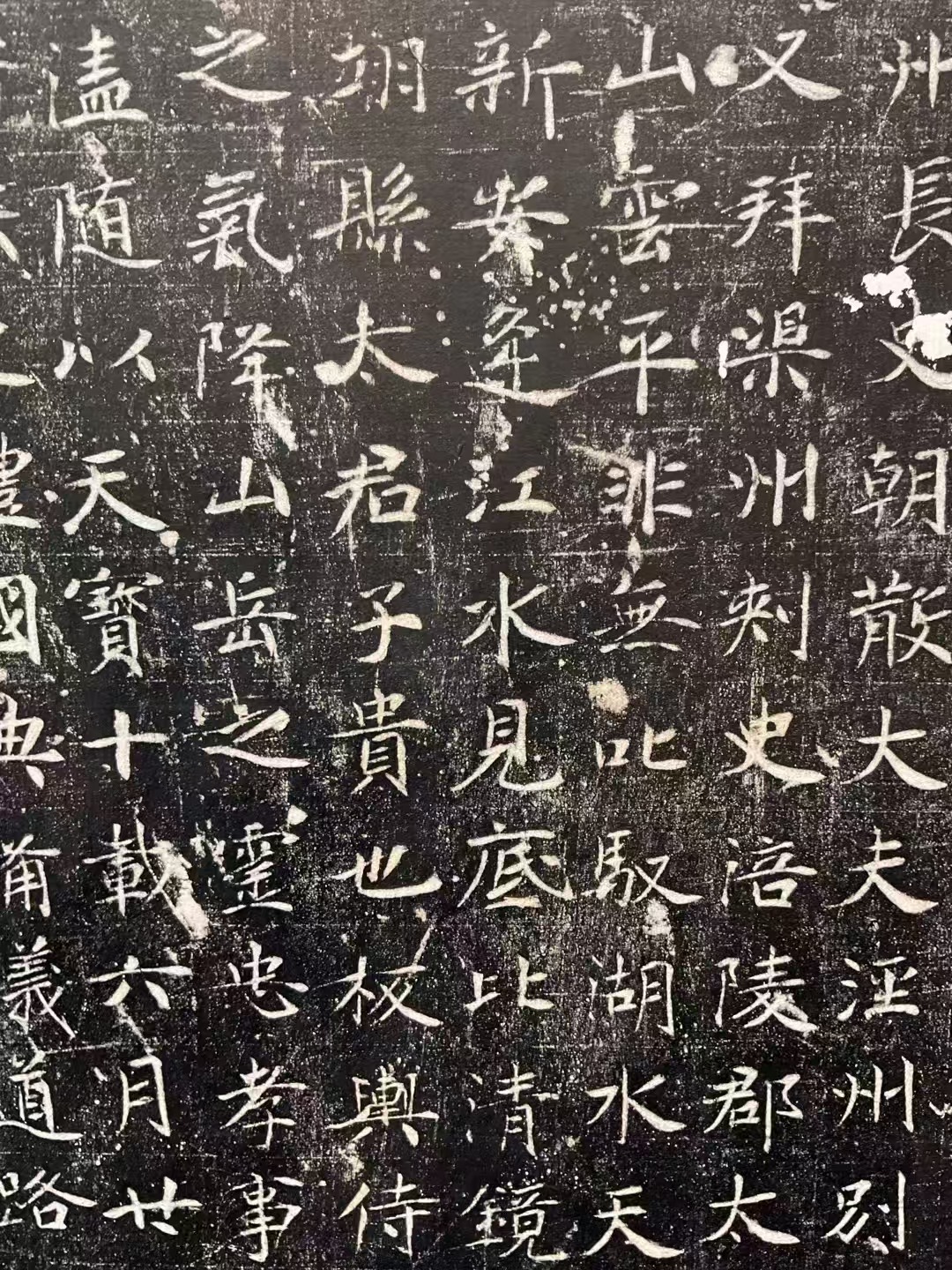

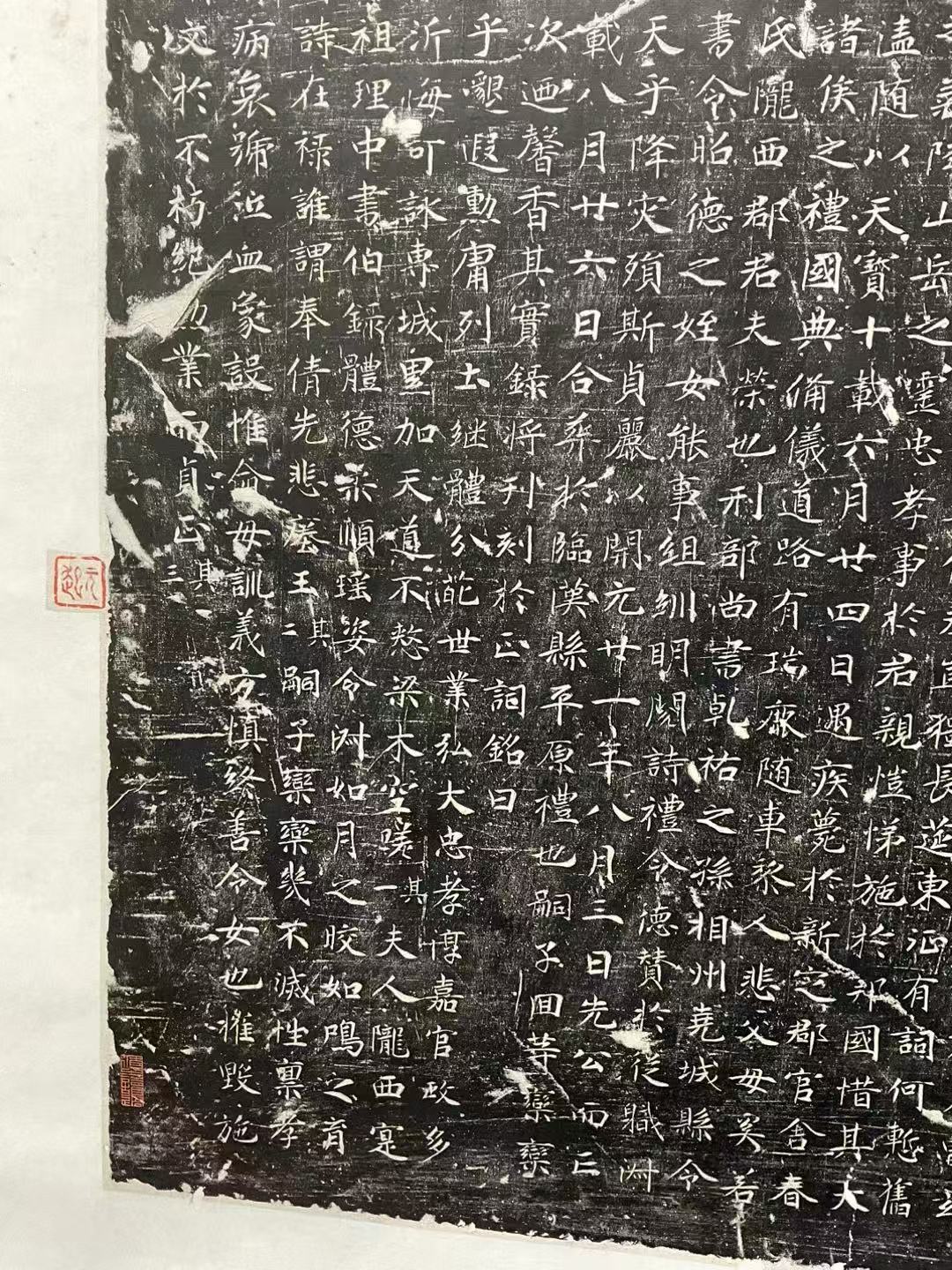

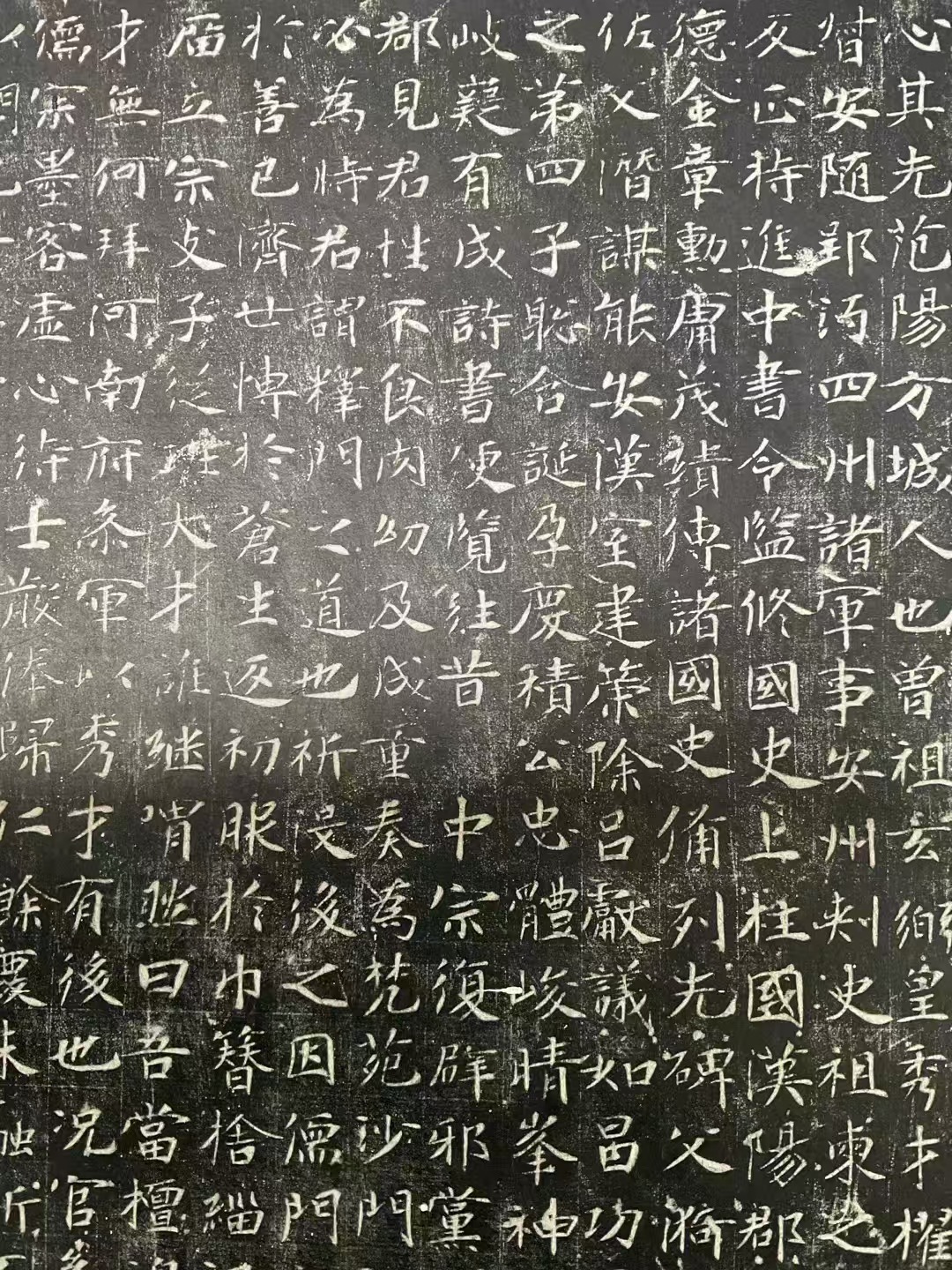

《张敬之墓志》的书法,楷中带行,眉目清秀。用笔爽快中保持圆润,有外柔内刚遒丽之气,深得诸遂良笔法,定为高手所书。且刻工精良,拓工亦佳,实为难得之精品。因处于武周时期,所以志文中使用了这个时期特殊的"武周文字"。

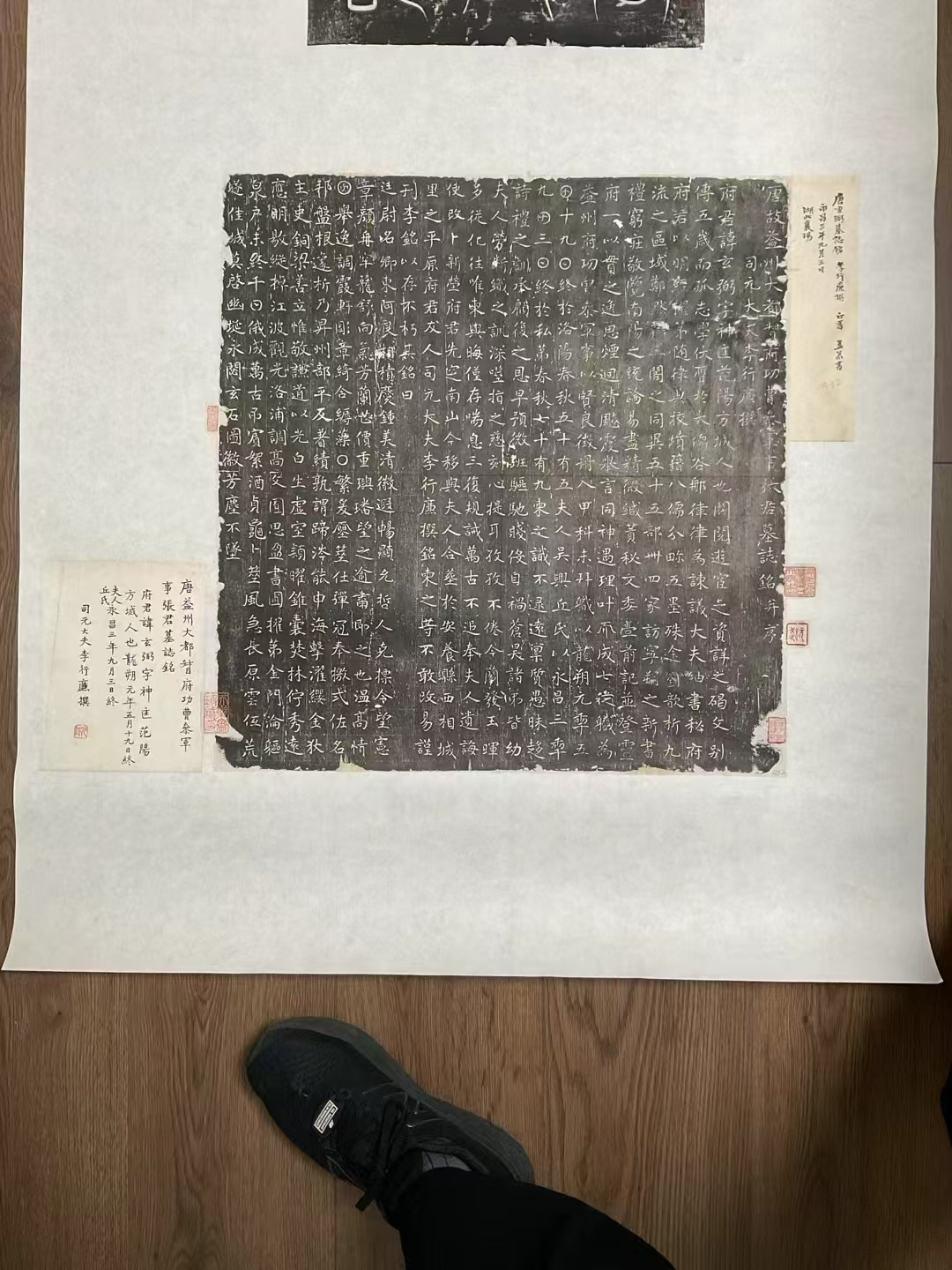

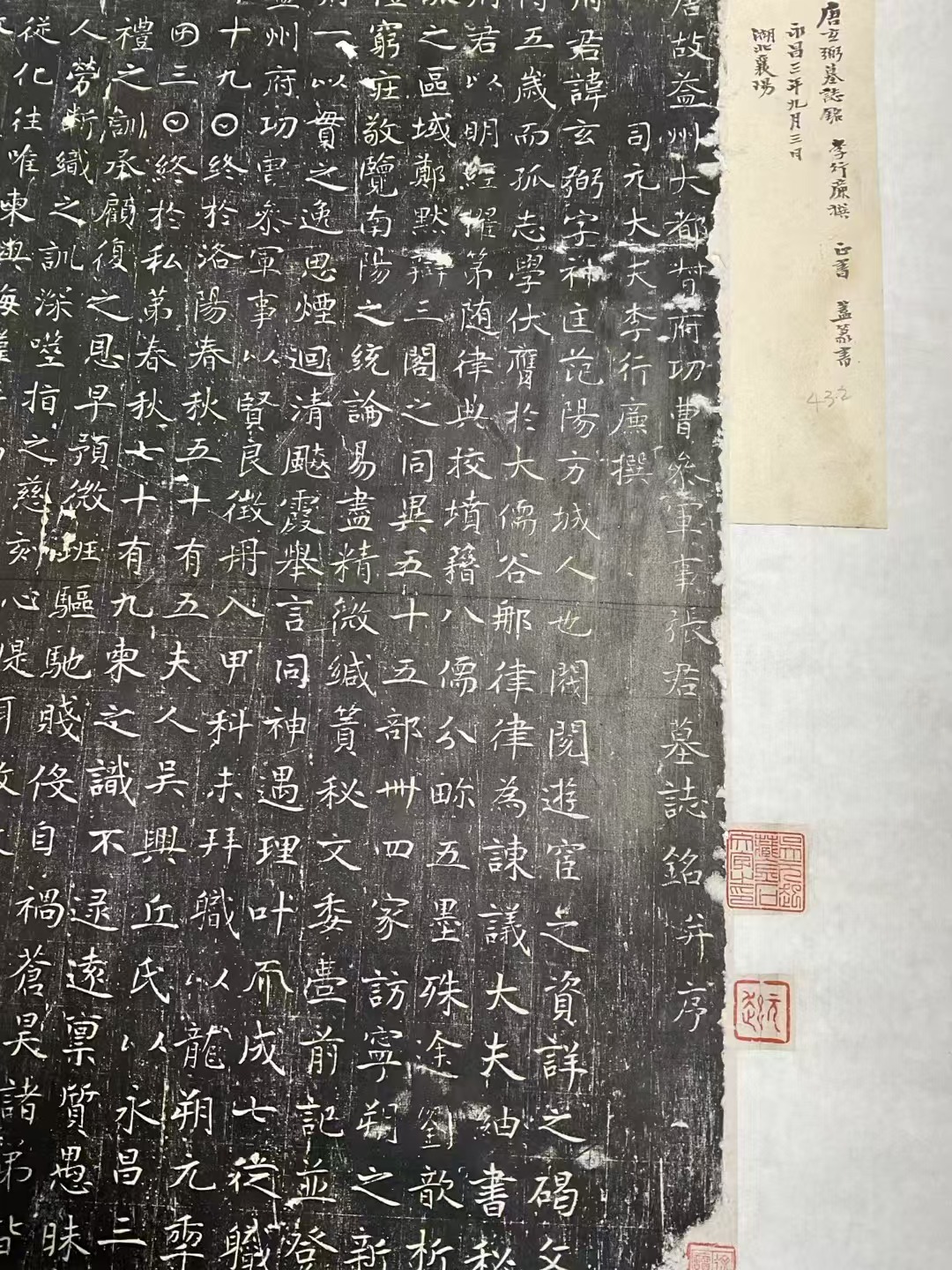

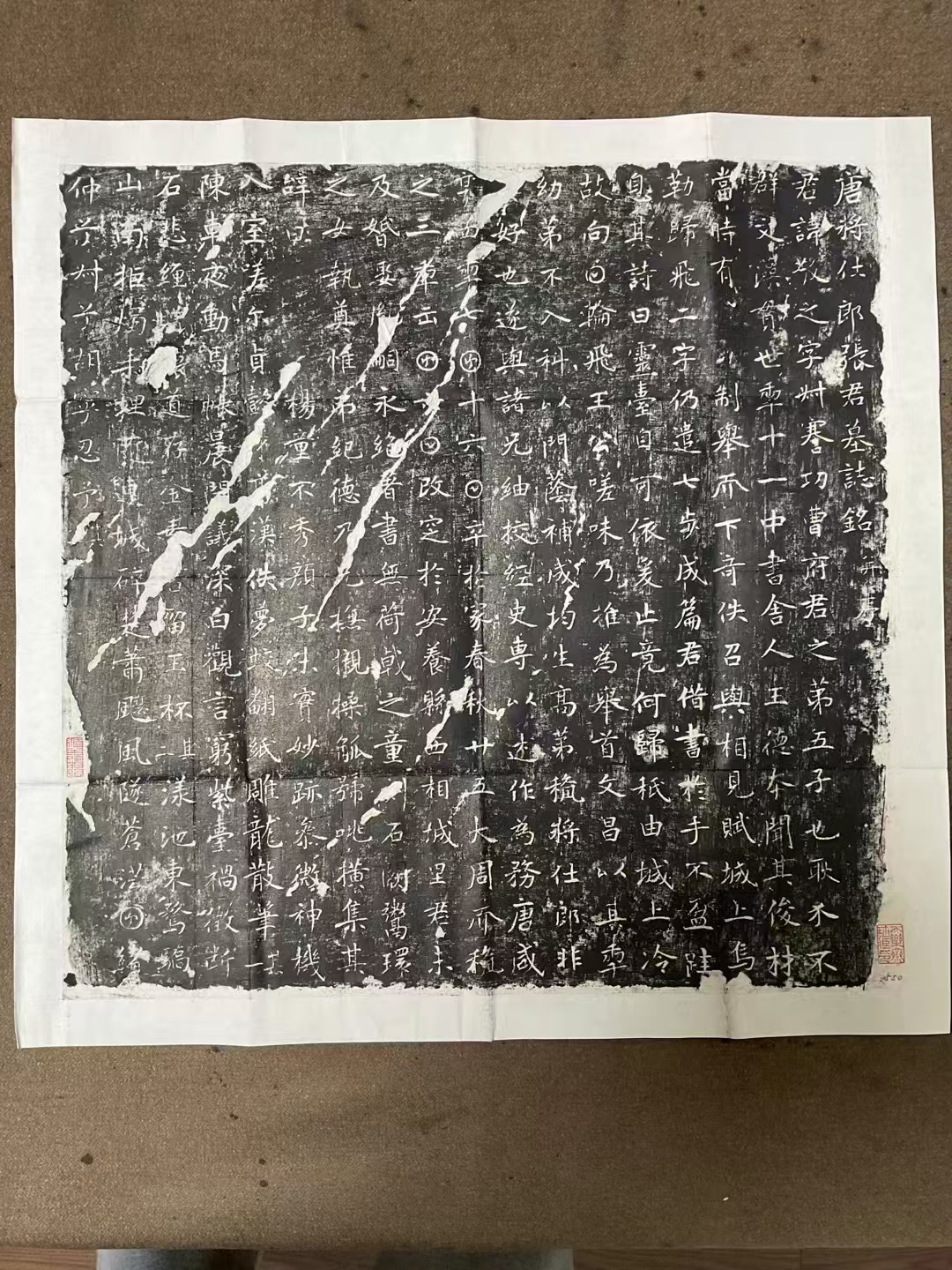

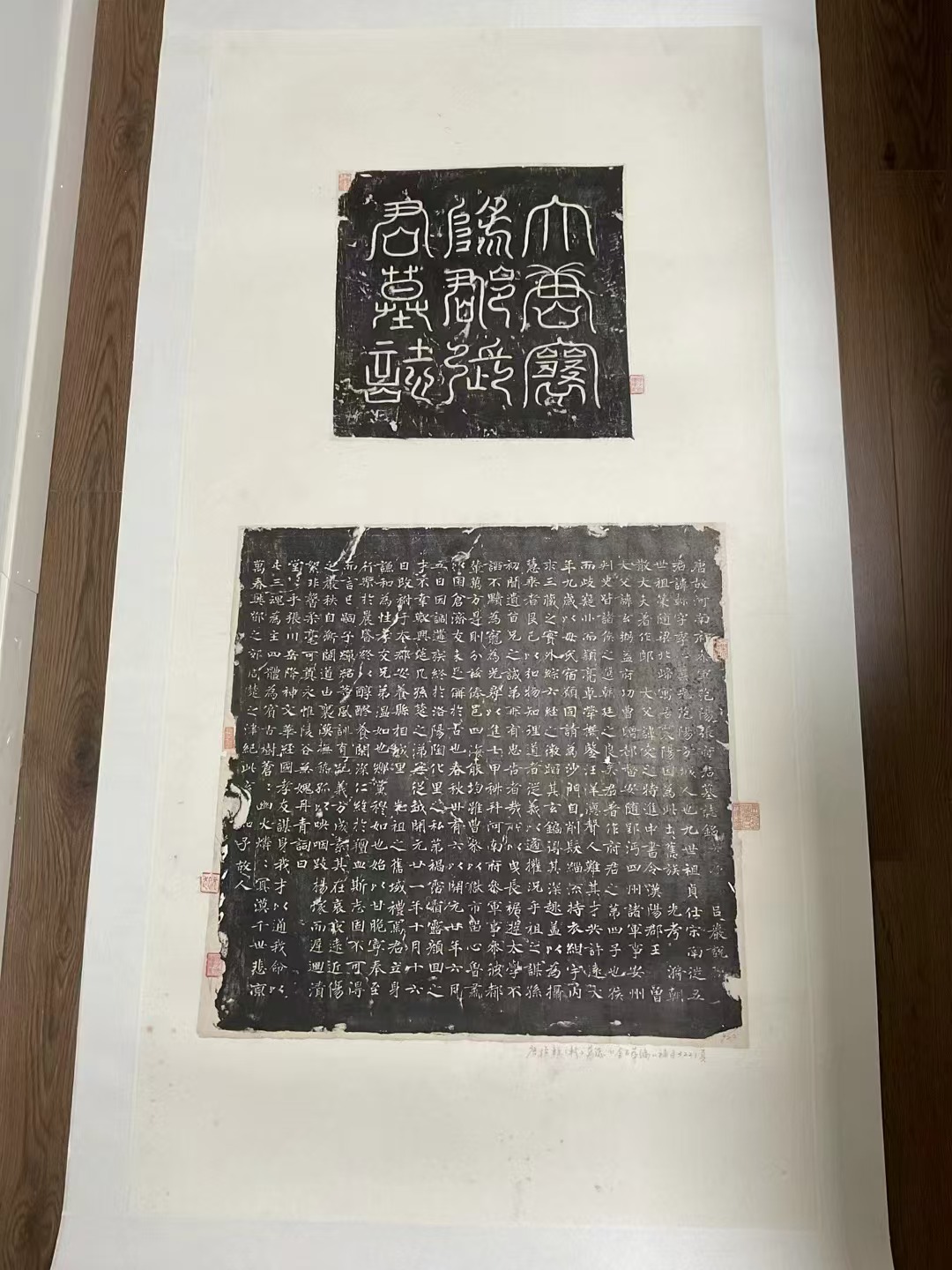

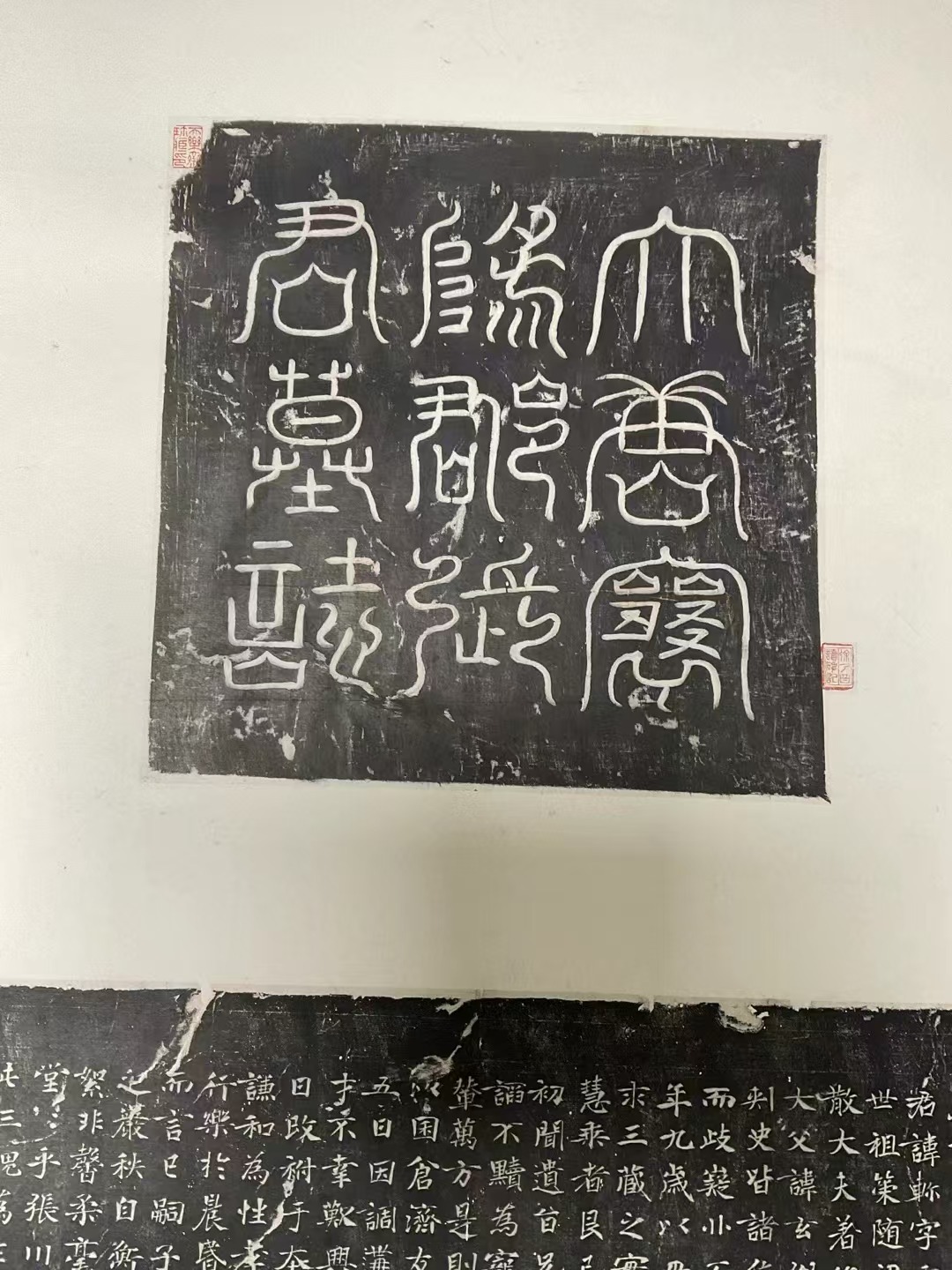

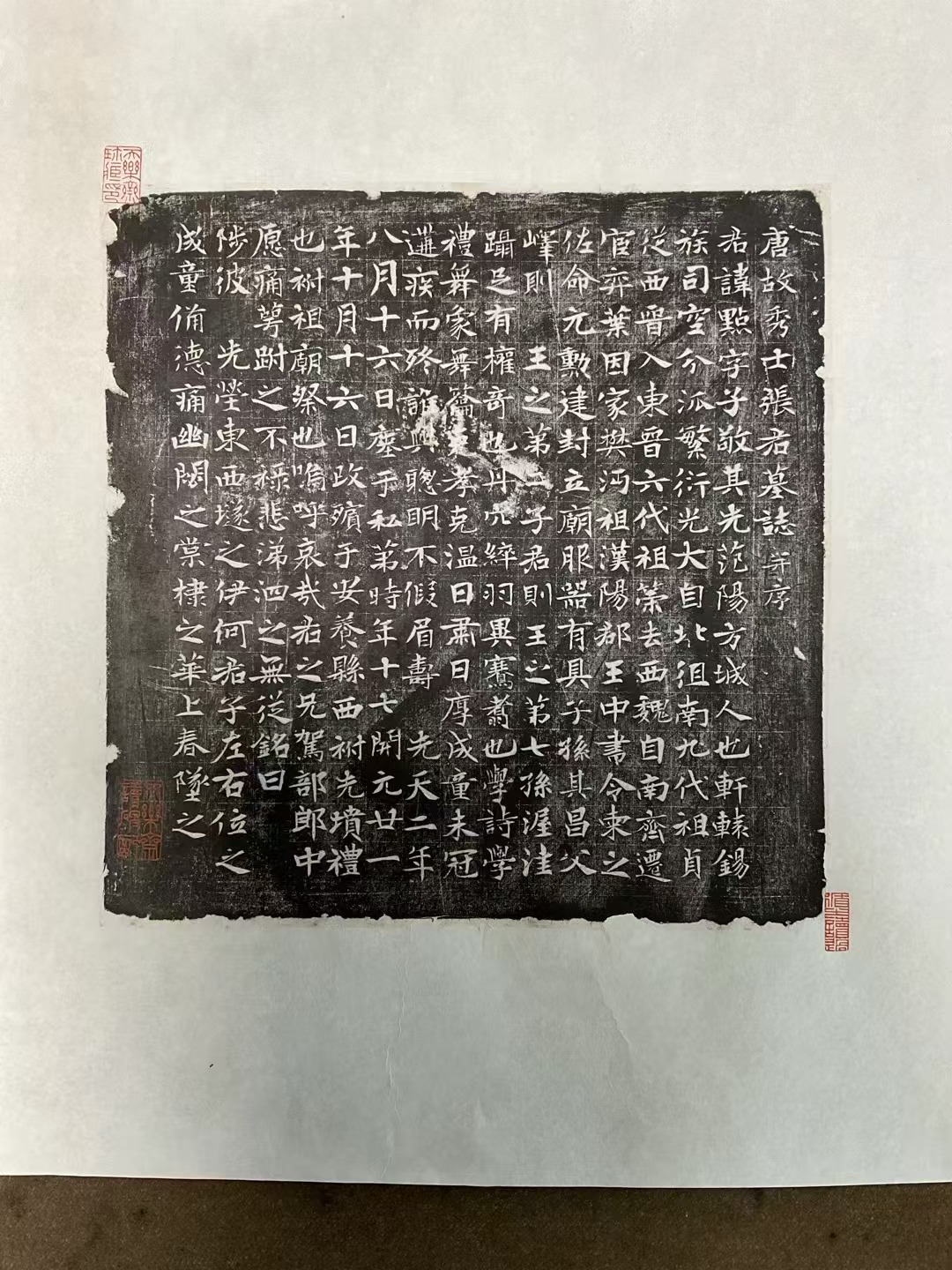

《张朏墓志铭并盖》

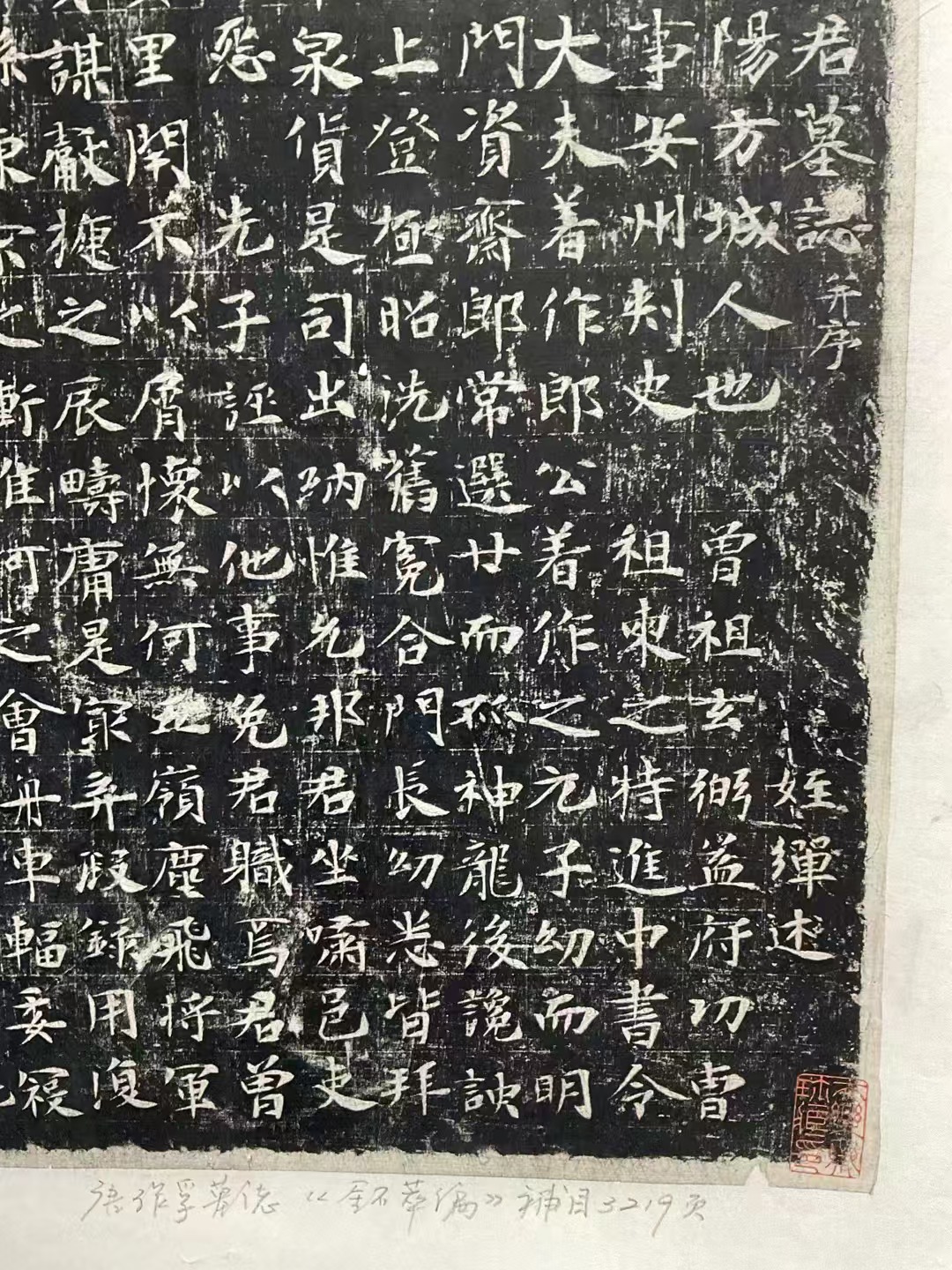

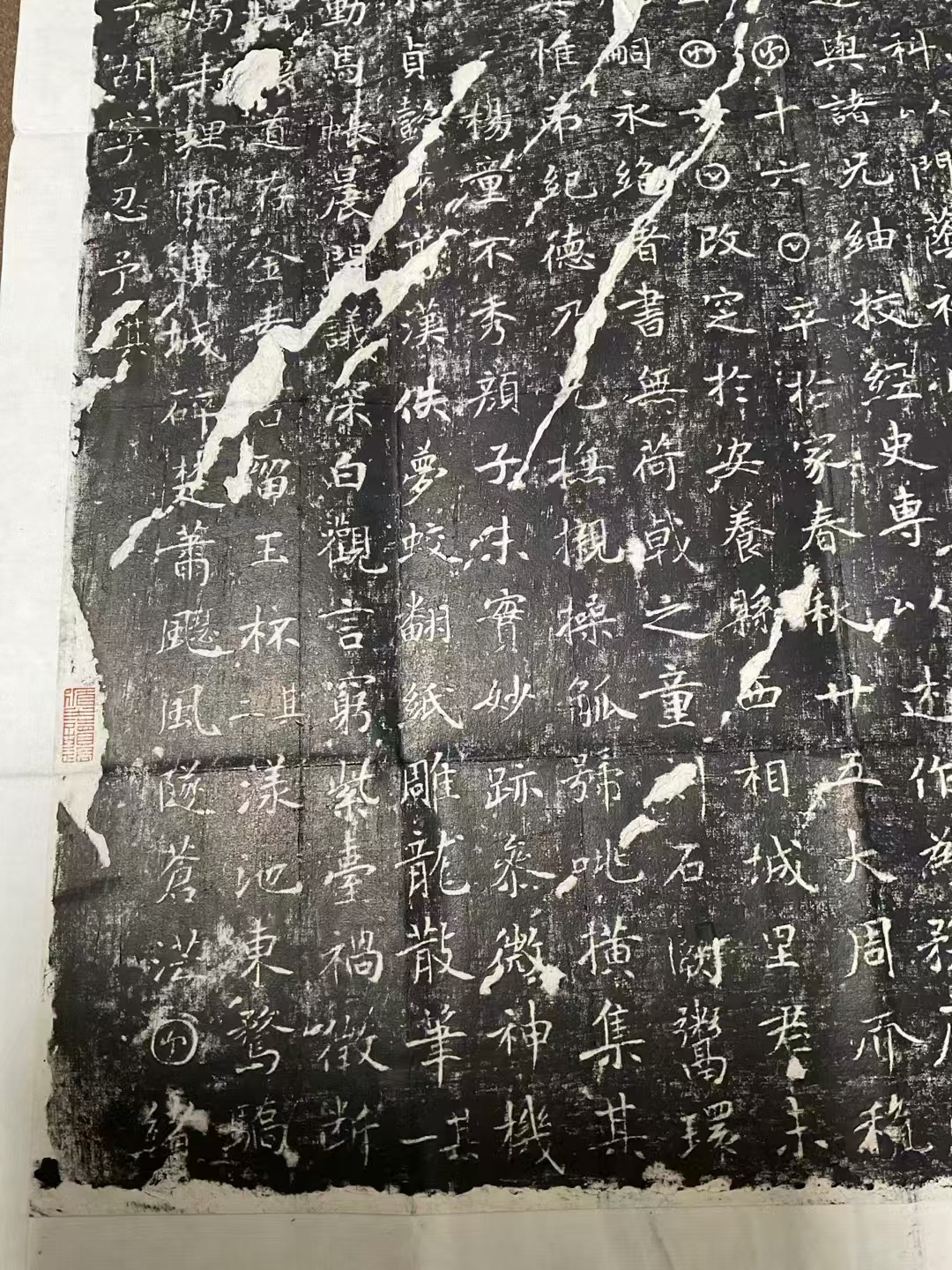

《张胐墓志铭》宽61.5cm,高61.5.cm,全称《唐故太中大夫守新定郡太守张公墓志铭并序》。志盖,隶书"大唐故张太守之墓志"九字。张胐,是张柬之侄儿,所以列"襄阳张氏十志"之一。

关于张胐生平的史料记载全无,所以墓志的出土填补了襄阳张氏家族的一个空白。志文:公讳胐,字胐。其先范阳人也。马渡丹阳龙战河洛,烟塵北拥,冠冕南迁,会为襄阳人。曾祖则(张则)随阰阳县令。祖玄弼,皇益州切曹参军赠安州都督。父晦之,桂方正字左率府兵曹参军。伯父柬之,中书令汉阳郡王赠越州都督。明确了张胐在襄阳张氏家族中的关系。"父早亡,伯父进养",点明了伯父张柬之对其的养育和帮助。

另外,墓志还记載了张胐去世日期和去世时的年龄:天宝十载六月廿四日遇疾薨于新定郡官舍,春秋五十有六。还记录了夫人的情况:夫人陇西李氏,陇西郡君夫荣也。邢部尚书乾祐之孙,相州尧城县令昭礼之女,中书令昭德之姪女。还详细说明了夫人于"开元廿一年八月三日先公而亡,以天宝十二载八月廿六日合葬于临汉县平原礼也。"

此《张胐墓志铭》今为澉浦天乐斋所藏,原为常州吴元起(藏书家)所藏,盖有"吴元起藏金石文字之印"、"元起"和"徐乃昌读碑记"、"天乐斋珍藏印"、"循之读过"等印五方。拓本保存完好,拓工精良,字字精神,书法俊秀,字形略呈方扁,既有魏意,又显流??的气质。绝对是高手所为,应为"襄阳张氏十志"中的精品。

《张愿墓志》

《张愿墓志》全称《唐故骁骑尉张君墓志》,宽47cm X 47cm,正书界格共19行,满行19字,此件拓本钤有“曲石精庐藏石” 、"元起"、"毘陵吴元起珍藏金石文字”和"循之读过"和"天乐斋收藏印"等六方。原为李根源、吴元起旧藏,今藏于澉浦吴氏天乐斋。出土于河南省洛阳市,据记载江苏博物馆也藏有拓本。

值得一提的是,《张愿墓志》没有被列入"襄阳十志"之中,可能与出土的时间较晚有关。因此,史料记载严重空缺。但是我们根据《张愿墓志》中"祖景随青州别驾",可以清楚的了解张愿与"襄阳张氏"的家族联系,祖父就是张景之。"骁骑尉动明志肃,勇担声华,气溢五营",点明张愿的功绩。五營指屯騎、越騎、步兵、長水、射聲等部隊。另外我们还从墓志中得知张愿"春秋七十八,总章元年(668)三月卄九日终于敦厚坊私弟",弥补了史料的空缺。

《张愿墓志》书法秀美,略带魏意,但是刻工不精。

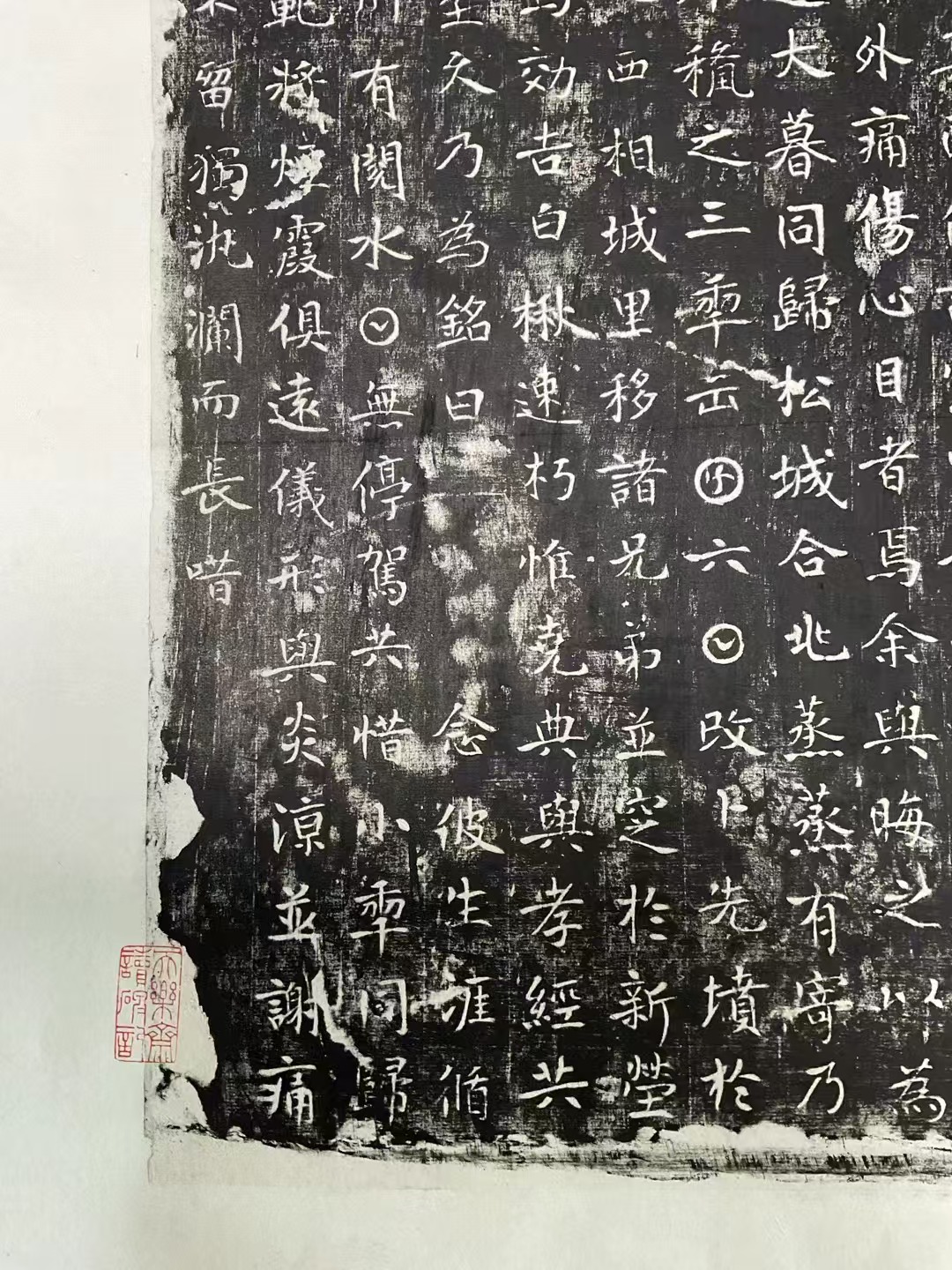

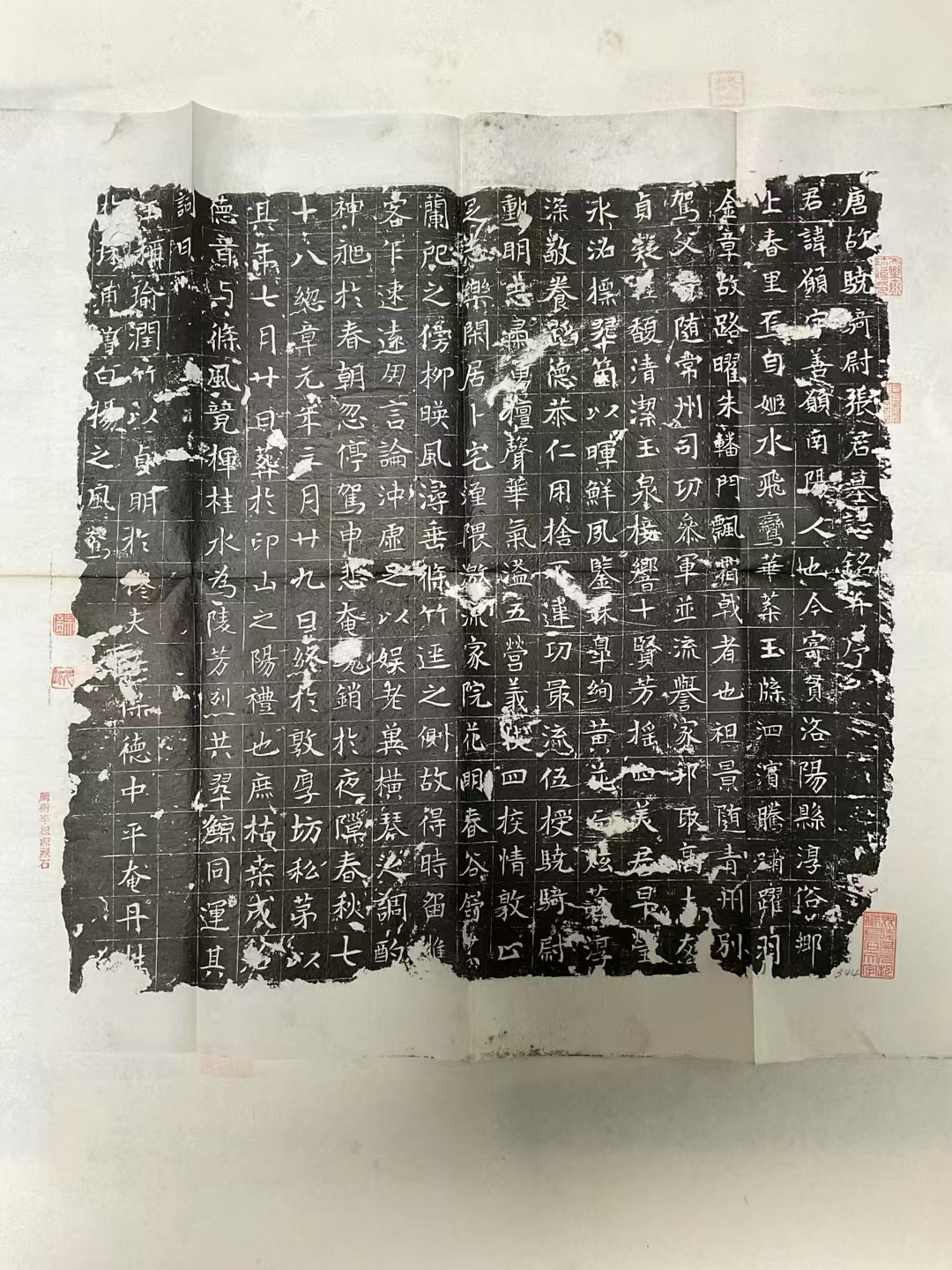

《张轸墓志并盖》

《张轸墓志》55 cm X 55 cm,全称《唐故河南府参军范阳张府君墓志铭》。志盖35 cm X 35 cm,篆书"大唐襄阳俊张君墓志"。志石没有明显的界格,共25列,每列满格23字,约560个字。书法精美,字形扁方,明显带有魏碑笔意,且笔画灵动,书写爽快,横向取势。此拓片盖有收藏家"徐乃昌读碑记"、"毘陵吴元起珍藏金石文字之印”、“元起”等几方印章。现为澉浦天乐斋所收藏,盖有"循之读过"和"天乐斋收藏印"两方。

张轸(697-732),字季心,范阳方城(今河北省固安市)人,寓居襄阳。唐朝大臣,宰相、汉阳郡王张柬之孙子,著作郎张漪第四子。志文记载:"年九岁,以母氏宿愿,固请为沙门"。说明了早年出家,游学于太学,后 进士及第,拜河南府参军。"君立身謙和,為性孝友,兄弟溫如也,鄉黨穆如也。始以甘脆甯奉,至行樂於晨昏;終以醇醪養閑,深仁絕於膻血。斯志固不可得而言已。嗣子糸單、紹等,風訓有紀,義方成素,其在哀疚,遠近傷之。"说明了张轸的为人谦和,对父母孝顺和对兄弟有爱的品德。以及他存有游手好闲,贪图享乐的陋习。当然,志文也说明了其子嗣的素养,以及周边人对他的英年早逝而感到惋惜。开元二十年(732年)六月五日,病逝于洛阳陶化里私第,春秋三十六。

《张轸墓志》收录王昶《金石萃编?補目》第3221页。

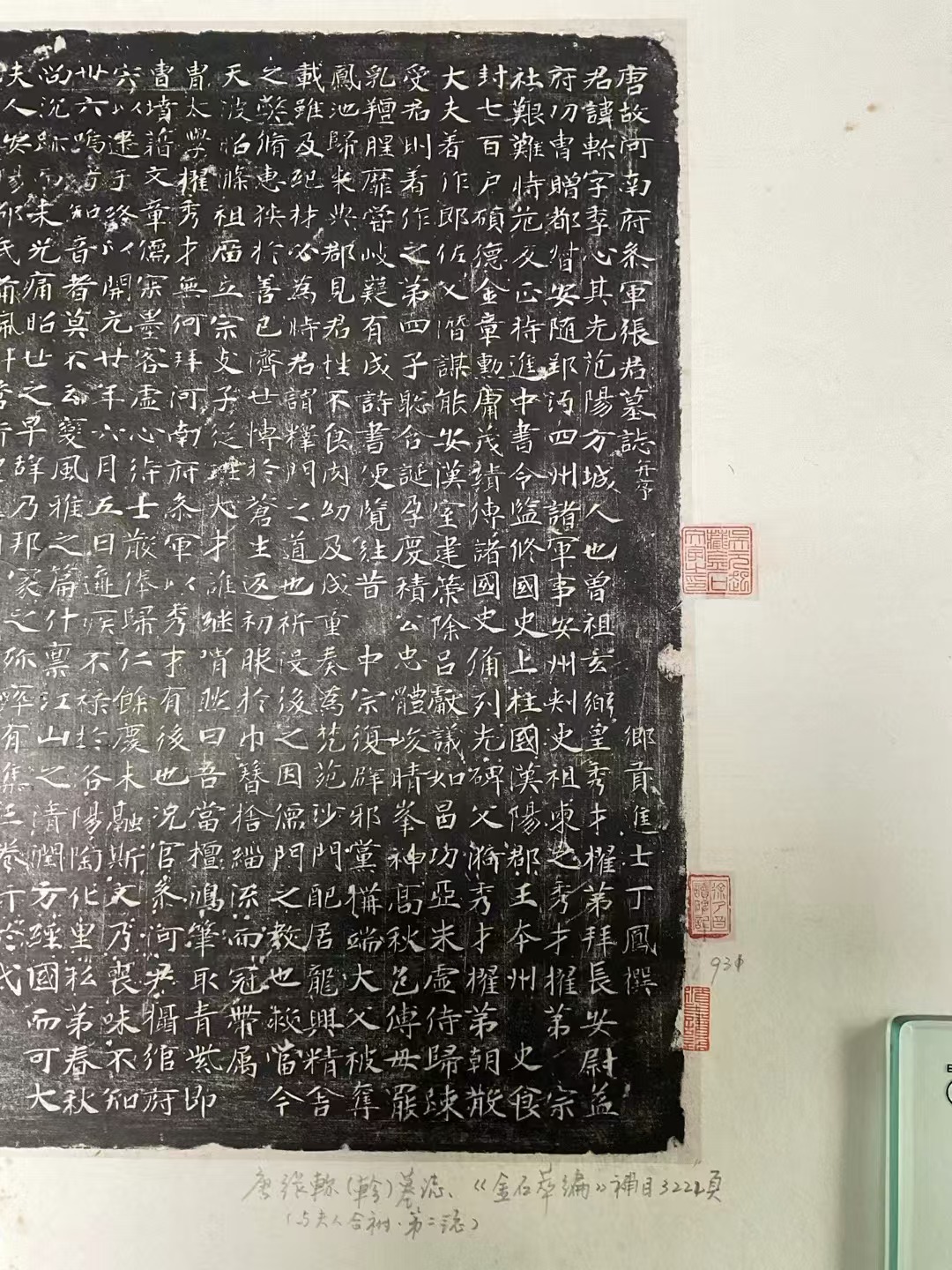

《张轸及妻邵氏合葬墓志》

同时被收入《金石萃编?補目》(第3222页)的还有《张轸合附墓志》(亦称"张轸二志")。此志出土于湖北省襄阳,正书27行,满行28字。丁凤撰。尺寸:宽45 cm×高44cm。据悉,中国国家图书馆藏有拓片。

据史料记载:丁凤,襄阳人,孟浩然好友,孟浩然有诗《宿业师山房期丁大不至》、《送丁大凤进士赴举》。丁凤存文一篇,即其为张柬之孙张珍所写墓志《唐故河南府参军张君墓志并序》。

根据《张轸墓志》和《张轸及妻邵氏合葬墓志》记载:前者先逝于唐开元廿年6月5日,开元廿一年十月十六日改祔于本郡安养县相城里,春秋36岁。而后者邵氏夫人。逝于唐天宝四年(744年)六月十七日,享年49岁。相差12年。

此件拓本藏于澉浦吴氏天乐斋,同样盖有收藏家"徐乃昌读碑记"、"毘陵吴元起珍藏金石文字之印”、“元起”和"循之读过"和"天乐斋收藏印"5方。"张轸二志",志石较小,书法虽然敦厚尚佳,但是书写水准和刻工远不如《张轸墓志》。

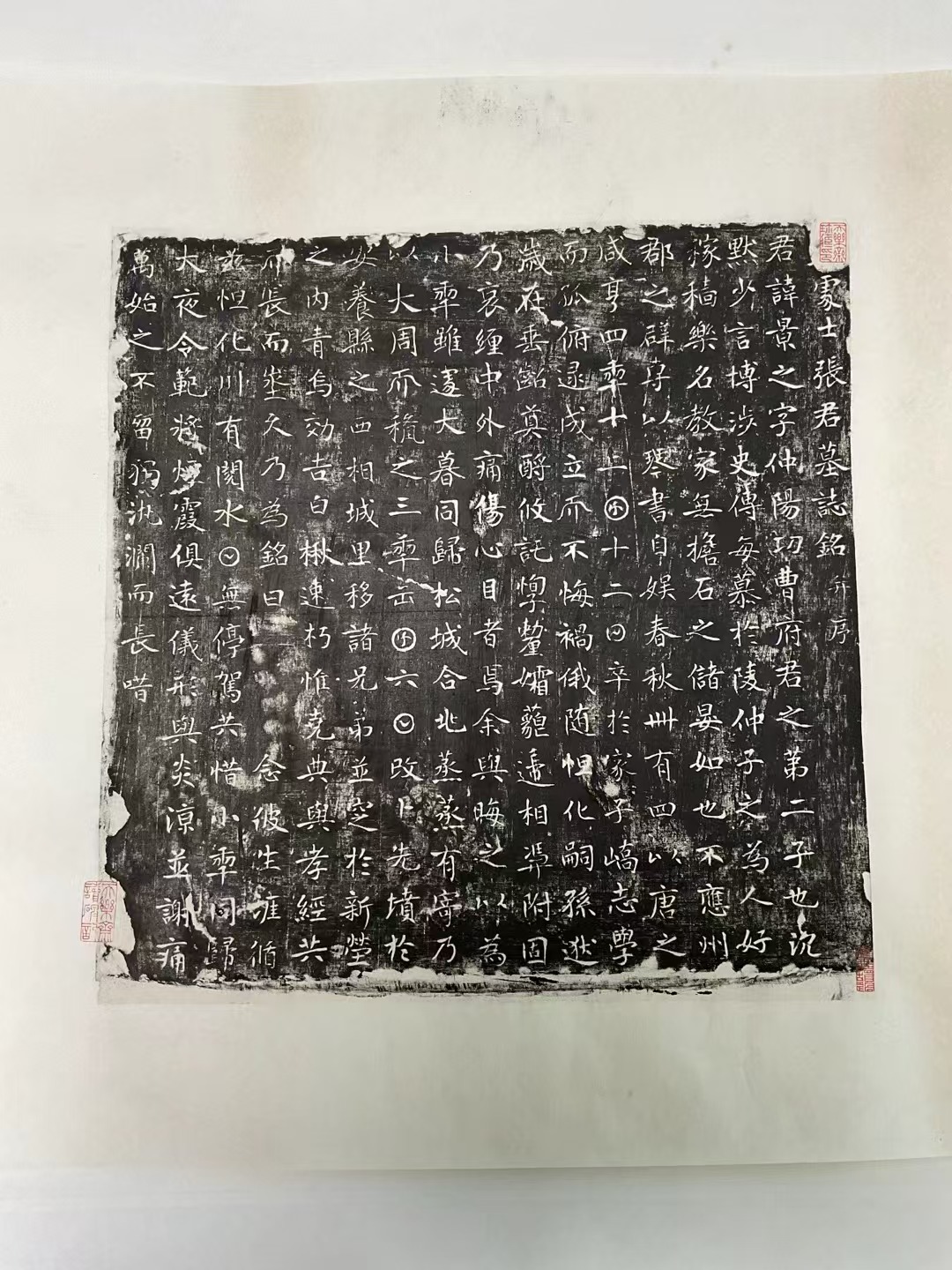

《张点墓志》

《张点墓志》,全称《唐故秀士张君墓志》,与其他几块"襄阳张氏墓志"一样,都在湖北省襄阳市出土。墓志宽29 cm X高29 cm。正书16列,每列17字。此拓本藏于澉浦天乐斋吴氏,盖有"天乐斋读碑记""天乐斋珍藏印""循之读过"印三方。此墓志为"襄阳张氏墓志中最小,书写水平尚可,呈写经格调,还略带魏书笔意,但是刻工非常一般。

据史料记载,张点,字子敬,襄阳人。汉阳郡王中书令张柬之第七孙。《唐文拾遗·卷十八》:愿,襄阳人。柬之之孙。开元中驾部郎中。志文:"君讳点,字子敬,其先范阳方城人也。轩辕锡族,司空分派,繁衍光大,自北徂南。九代祖贞,从西晋入东晋;六代祖荣,去西魏自南齐。迁宦弈叶,因家樊沔。祖汉阳郡王中书令柬之,佐命元勋,建封立庙,服器有具,子孙其昌。父峄,则王之第二子,君则王之第七孙。"既证明了史料记载的准确,而且说明了张点是张柬之第二个儿子张景之的儿子,列张柬之第七孙。弥补了记载的缺漏。

可惜的是,墓志还告诉我们,张点去世"时年十七"。"开元廿一年十月十六日改殡于安养县西祔先愤礼也,附祖庙祭也"。这个改葬的日期与《张轸墓志》所记载完全一致。

《张孚墓志》,全称《唐故豫州郾城县丞张君墓志》,湖北省襄阳市出土。(年代唐开元28年(740)张繟(张柬之曾孙)撰文。

张孚,字孟信,范阳方城(今河北固安)人。唐朝大臣,中书郎张柬之孙子。

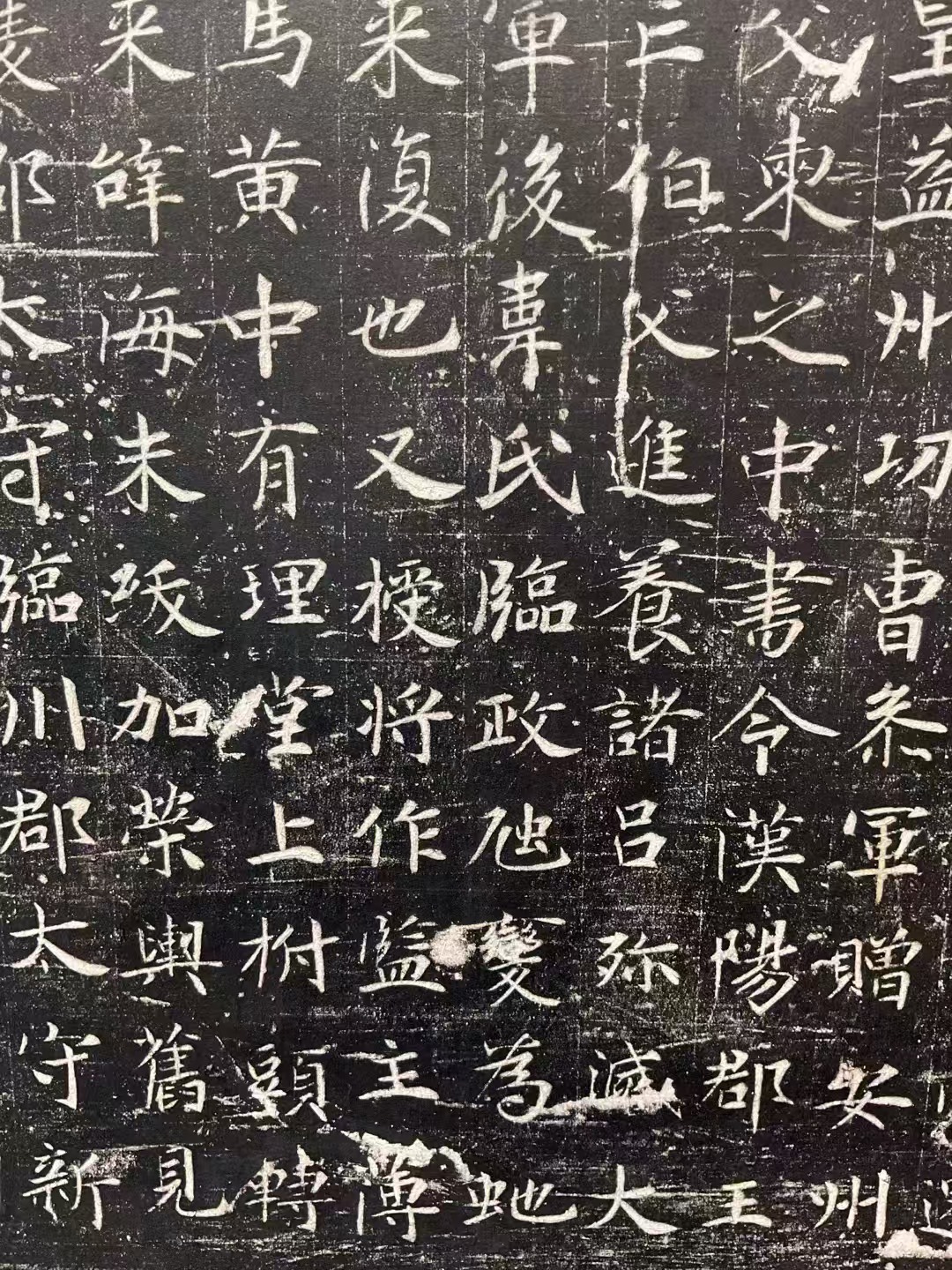

墓志铭记载,张孚,"父漪,朝散大夫著作郎。公,著作郎之元子。幼而明敏,长复刚断。年十八,以门资斋郎常选,二十而孤(父母双亡)"说明了他的父亲是张漪,也说明了他的祖父就是张柬之,曾祖父就是张玄弼。后授随州司仓参军,为按察使构陷,贬官,起拜郾城县丞。"开元二十八年六月十四日遘疾终于故里私第,春秋五十有八。"

随州期间,当时的按察使刘商以前和张孚的父祖辈有仇怨,于是被刘商公报私仇,张孚被免去官职,后来又起复为豫州郾城县丞。

豫州郾城县在当时处于陈、宋之交通要道,又处于水系交汇处,所以盗贼横行,墓志铭记载,由于张孚的治理,盗贼流窜到别处去了!后因家中长辈去世丁忧,所以也就利索的把官职也辞了。

志文还记载了张孚夫人呼延氏"夫人呼延氏,故亳州酂县令谋之女。备习礼法,洁羞蘋?,事姑以孝训子,能慈爱后。公丧十四日终于私寝。"说明了她非常孝顺婆婆,在公公去世十四日后,呼延氏也去世于家中。

此件《张孚墓志》拓本,保存完好,刻工一般但拓工精良。志石宽34cm X高40cm。现为澉浦吴氏藏于天乐斋。盖有"天乐斋珍藏印"和"循之读过"印两方。书法敦厚,字形扁方,略带魏碑笔意。

注:天乐斋藏缺《张曛墓志》、《张较墓志》、《张庆之墓志》,但又发现了《张愿墓志》和《张轸及妻邵氏合葬墓志》。