中国书画贵在用水 / 循之

水,很神奇。在汉语中关于水的成语至少也有近千个。历代书画论著中也有许多关于“用水”的论述。扬州八怪中李鱓就曾说:“水为笔墨之介绍,用之得法及凝于神”,“笔墨作合生动,妙在用水”。他充分地领悟到中国画要传神,笔笔虽为基础,但关键还得“妙在用水”。他还说“作品无水,如舟搁滩,划不得一桨”。更加说明“水”在书画创作中的地位与作用。

明代唐伯虎对作画用水也作过一番研究,他说:“作出破墨不宜有井水,性冷凝故也,温汤水或河水皆可”。说明了墨的特性,需要用温热的水方可溶之,化之、畅之。

现代书画大家傅抱石、齐白石、张大千、黄宾虹、陆俨少等无不是用水高手。他们画山、画水、画虾、画鱼,常常泼墨写意,善于用水。创造“泼墨法、破墨法、积墨法,尽水墨之能事,追求水墨在纸上不可重复的渲染效果。

当代书画家为开创中国画的新风,更加重视对水的研究,把笔法、墨法和水法视为中国创作不可缺一的研究对象。认为“笔、墨、水”三者是互为作用、互相联系的一个整体,认为水在创作中发挥着独特的,而且是及其重要的作用。甚至认为,水是中国书画创新最有潜力可拓展的一个方面。

“墨分五色”,出自唐代画家、绘画理论家张彦远《历代名画记》:“运墨而五色具”。是较早研究墨色浓淡的经典论述。虽然“五色”说法不一,有的说“焦、浓、重、淡、清”。也有说:“浓、淡、干、湿、黑”等。但有一点是肯定的,就是“加水”,墨只有了加水之后,才能分出“五色”来。

历代书法家对于用墨,也有许多论述。王羲之为使笔毫挥洒自如,故“用笔着墨,下过三分,不得深浸”。晋人用墨以浓为主,追求“浓墨如漆”的审美关照。到了唐代,书体演变已经终结,楷书日臻成熟规范,书论渐入高峰,名家辈出,辉映千秋。欧阳询、褚遂良、孙过庭等都对用墨有过精美绝伦的建树。欧阳询《八法》中“墨淡则伤神采,绝浓必滞峰毫,肥则为钝,瘦则露骨。”孙过庭《书谱》云:“带燥方润,将浓遂枯”。等论述,已将“墨法”研究上升到技法层面。尤其是在力追二王的行草中,为了增强笔墨的入纸度,得以燥中见润,浓重显劲,在追求笔法完备的同时,开始关注墨的浓淡和格调,增强了书法艺术的表现力。

宋以后,由于文人水墨画的兴起,打破了原有的“用墨观”,开始追求墨色层次丰富、淡雅清简、浓淡自然的清远旷达境界。尤其是入元之后,赵孟頫、董其昌等独开淡墨一派,甚至将“淡”视作参禅悟庄的最高境界。书法至明末清初,已发展为文人张扬个性的载体,王铎、傅山、倪元璐等开始大胆突破,涨墨、淡墨、浓墨、渴墨交替任情挥洒,赢得了横生天趣、淋漓兴会的美誉。

中国书画的笔、墨、水是相辅相成、互为影响的。笔为基、墨相辅、水为媒。水影响者、调节着墨的浓淡,不同程度滋润着、左右着笔的运转和发挥。具体要求是,浓欲其活,淡求其华,润可取其妍,渴能得其险。

既然水是求变、求化的源泉和媒介。因此,学会用水,是学习中国书画必须懂而且必须会的一个技法。笔者以为:水既可求变,又可以治板。水给了我们无限的想象,也带给我们无穷的创造乐趣。

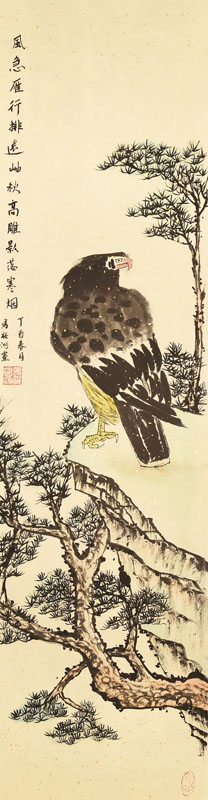

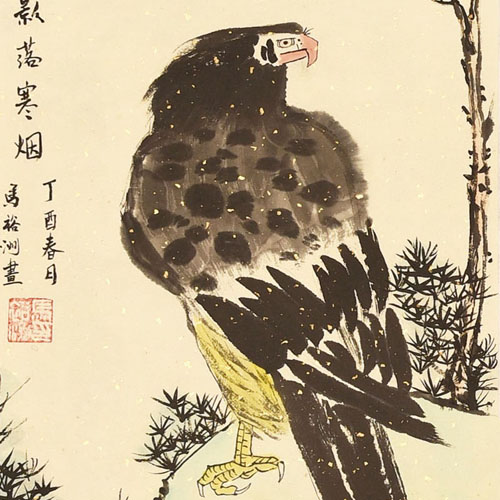

马裕洲 老鹰图

局部

■ 此件作品从构图到立意都很好。作品充分体现了该学生的笔墨造型能力。老鹰用墨变化丰富,干湿有度,松树结体苍劲老辣。希望加强画石的功夫,如果石头的皴法画的细腻些会更好。

张书玮 竹枝图

■ 对于一位第一次尝试画竹的书法班学员来说,寥寥数笔,已经描绘出竹之神态,非常难得。布局也相当成功,只是款字显得不够紧凑而已。

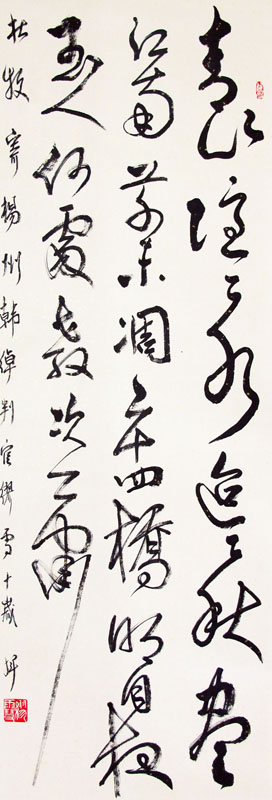

缪雪 杜牧《寄扬州韩绰判官》

■ 行草作品的诸多要点已经体现的很好,如块面、节奏、参差、断连等,这些“安排”都做的不错。唯独在书写时还缺了“水”这个调和剂,没有让整件作品注入血脉。

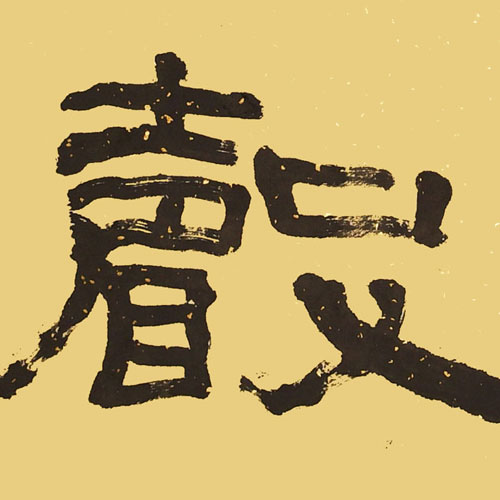

干欣悦 琴韵书声

局部

■ "琴韵书声"四个隶书字写的平整、宽博,节奏和墨色均掌握的较好,整体布局平稳而且静中见动。努力方向是要在运笔上再下功夫,追求线条的变化。

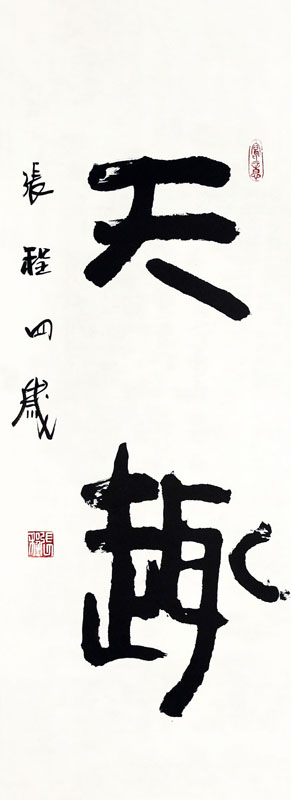

张程 天趣

■ 四岁孩童无拘无束的书写隶书,确有“天趣”。小作者下笔毫不迟疑,线条颇有力度,章法安排也较好。希望在今后的学习中增加稳定性,提高成功率。

李霁宁 金鱼图

■ 生动可爱,活灵活现,水草动感十足,是难得的好作品。画面色彩丰富,用笔大胆。唯一缺点,画面稍微有些满,如果能多留些空白更好。

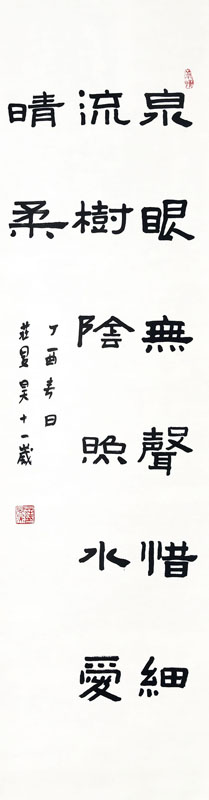

庄旻昊 杨万里《小池》

■ 作品完整度强,隶书线条处理细致。如果线条增加一些枯笔,以及落款能再增加灵动性、连贯性,会给作品增色。

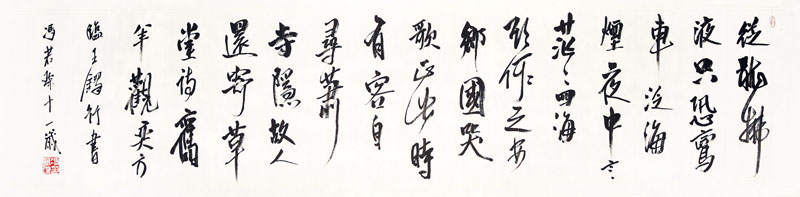

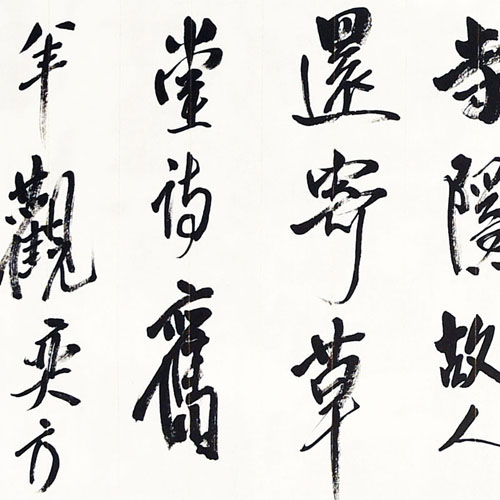

冯若琛 选临《王铎行书》

局部

■ 此件临《王铎行书》写的自由放松,状态很好。在作品中处理点、线、面的布局上也颇有心得。线条变化丰富,敢于使用涨墨、枯墨等方法,使得整件作品立体饱满。作者有意将每列字写的长短不一,齐头不齐脚。但也应注意不宜过分,过分会显得凌乱。

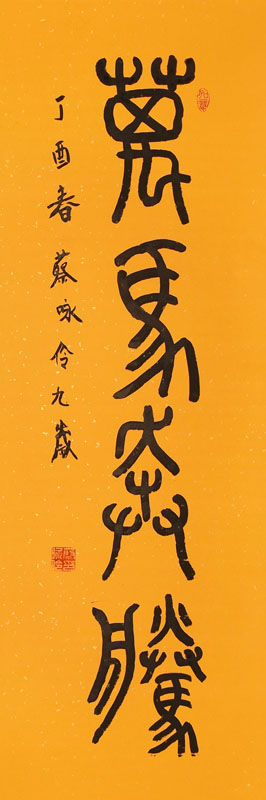

蔡咏伶 万马奔腾

■ 此件作品运笔沉稳,笔调轻松。四字总体安排得当,较为匀称统一。如果在线条力度与质感上再多下功夫,作品会更上一层楼。

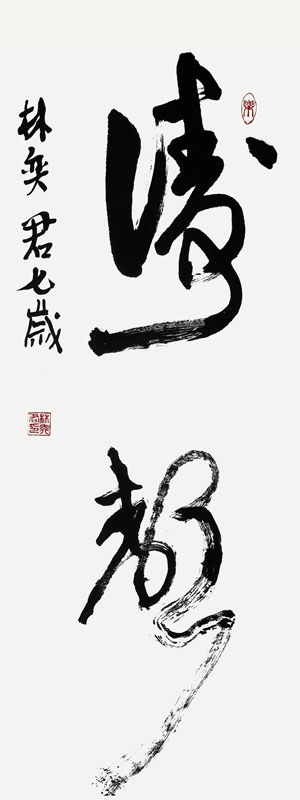

林奕君 涛声

■ “涛声”二字一气呵成。观其字,有身临其境的感觉,值得鼓励。作品枯湿、浓淡变化自然,反差也极大,线条也有“万岁枯藤”之意象。在此基础上应开始多注意字型、落款等方面的练习。

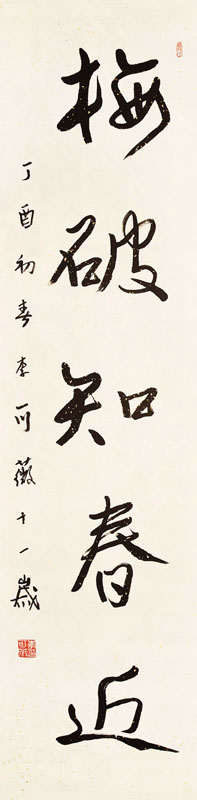

李可薇 梅破知春近

■ 首次尝试行书作品,字形结构和流畅度完成的较好。当然,在完成创作作品时,应该放开胆量。墨色的浓淡变化以及线条的粗细变化需要增强。手腕的灵活度需要多加练习。

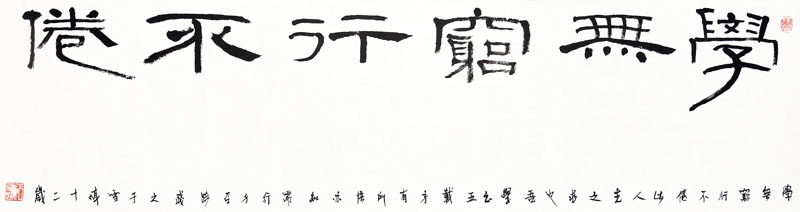

于雪婷 学无穷·行不倦

局部

■ “学无穷,行不倦”章法新颖、结体秀挺,颇有灵气。作品整体感很好,细细品味,在服从整体墨色的基础上,墨色变化也非常丰富。既体现出作者统揽全局的能力,又说明了对于细节的关照。

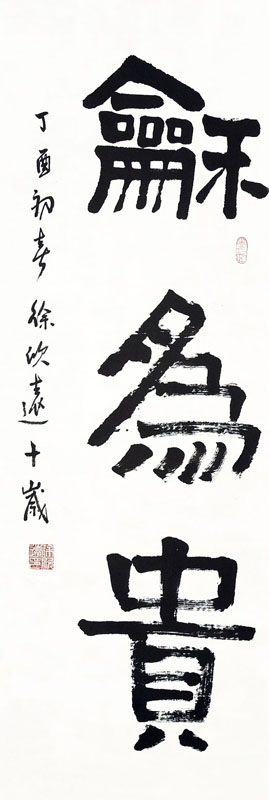

徐欣远 和为贵

■ “和为贵”写的酣畅淋漓,变化丰富。整体章法布局合理,整体性较好。努力方向:在保留线条的力度基础上,多一些“曲折感”,从而增强线条的“韧劲”。

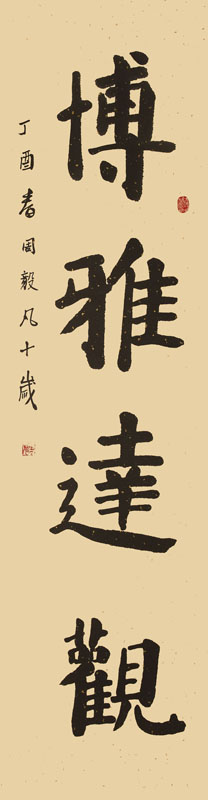

周毅凡 博雅达观

■ 此件作品以颜真卿《勤礼碑》为基,线条肥劲饱满,用笔也较为沉着,可见功力。相对而言,应多注意笔画的力度,如在书写时有意加入一些速度变化,会使线条既肥劲又不失挺拔。

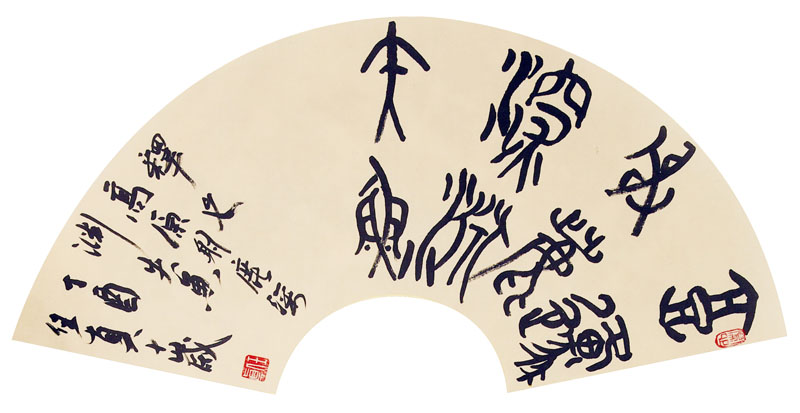

任真 集《石鼓文》句

■ 此件为《石鼓文》集字作品。以扇面形式表达,总体感觉笔致放松,线条爽辣。小作者能够将篆书的特征表现的较好,落款行书也是“风生水起”,一派热闹景象。不足之处,主要在全局意识还需加强。章法布局犹如行军打仗,一字应服从整体,不能逞英雄。当然,真的写的“平”了,又会让人乏味,这就需要使用各种“手法”去“提鲜”了。

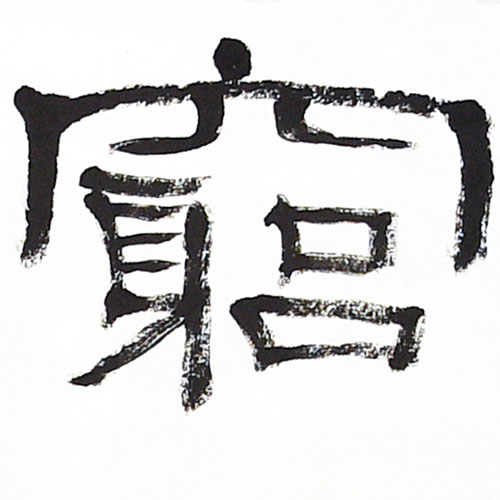

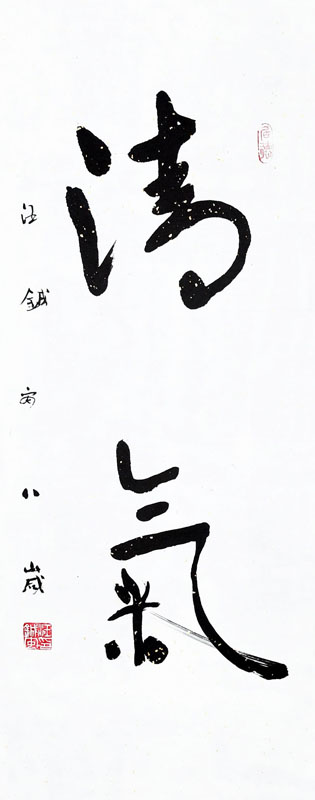

汪鋮安 清气

■ 第一次写两个大字能在章法布局上有如此格局,不易。当然,行书用笔,特别是落款等水平有待在学习中不断完善。

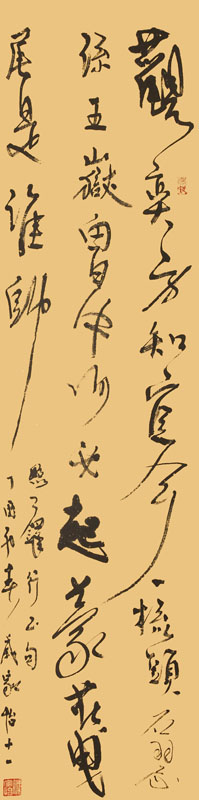

戚家怡 临《王铎行书》句

■ 行草作品大气磅礴,整件作品又能做到有放有收,确实不易。无论从章法、结体、粗细等方面都是极为大胆的,在此基础之上应多注意字法的准确性练习。

毛一然 荷塘清韵

■ 这是一件四尺对开竖条花鸟作品,构图完整,疏密有致。该学生能较好的把握用笔、用墨、用色,不易。如果在勾叶茎上再仔细一些,画面会更完美。

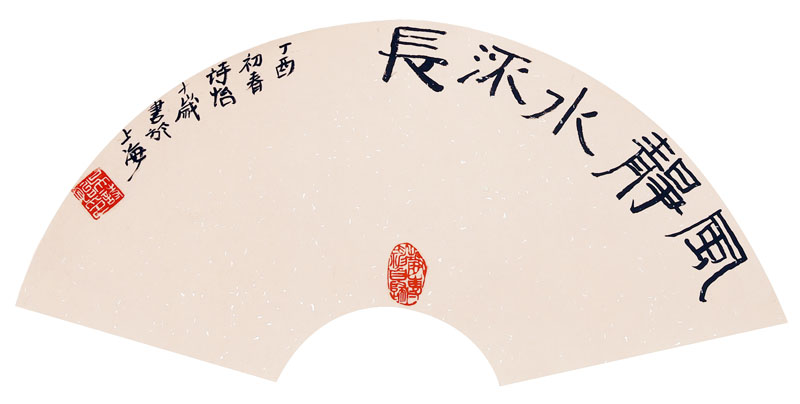

吴诗怡 风静水流长

■ 隶书扇面作品写的落落大方,空灵清秀。用大量留白体现出扇面的形质美,与此类秀美的隶书遥相呼应。整体章法布局中,字的大小匀称控制的相对欠缺,用印也过大。

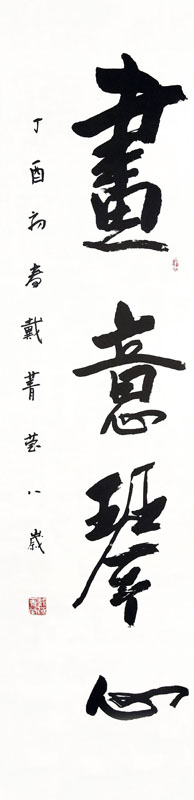

戴菁莹 画意琴心

■ 行书大气,线条饱满有力。结体能够因字而形,自然大方。用笔直率,且有变化。四字中“意”与“心”的最后两点之间的“牵丝”跳跃感,还需加强。