关于“用印” / 循之

印,信也。在中国,印如人的指纹,是一个人的承诺,是一个人或一个单位的图章、印记。大印一盖,一诺千金,一言九鼎。见印见人,无论月岁流逝,无论作品现在何方或何人手里?只要盖有印章,就是一种最好的证明。

书画家常常在出版物上公示自己的常用印,一是表明自己常用那些印,公示自己用过的印章大小、样式,以正信物,以防假冒。二是为了纪年,例如“××六十后作”等。当然,纪年还有明记和暗记两种,前例“六十后作”或“丁酉年作”等都为明记。所谓暗记,是只有书画家自己知道使用此印的年代,而他人(鉴定家除外)很难知晓。三是为了说明自己是何方人士,如“海宁吴氏”,“西川张爰”等。四是专为师承、门派而制,如“白石门下”、“昌硕弟子”等。

印章的种类可分为姓名章、闲章。还可分为朱文印、白文印。当然也可以分为方章、圆章、长方章、随形章等。

“用印”是有方法的,“用印”的多少、大小以及在作品画面上的位置等,都需要认真的考量和经营。这是因为印章也是书画作品的一部分,用得好锦上添花,起到画龙点睛之功。用的不好,不以此为美,反被盖印破坏了画面。

那么,究竟应该如何使用印章呢?对于初学者来说,应该在导师的指导下,先学会使用姓名章和压角章(闲章的一种)。章的大小应该与作品的尺幅,特别是落款字的大小相匹配。一般情况下,印章大小不可大于款字的大小。如果随着学习的深入,你开始了多字小尺幅创作,或开始学习扇面、团扇、尺页的创作,都要相应增添小号的印章。

印章是分阴阳的。白文为阴,朱文为阳。一般情况下,在同一作品上使用两方章,最好是一阴一阳。如果使用三方章,那就是一阴一阳之后,另一方就可阴可阳了。

此外,初学者还要注意使用印泥的方法,第一是注意均匀、全方位地拍打印泥,待到印面完全、均匀沾上印泥后才能完成盖印。特别要注意的是不可使用盖公章用的海绵印泥,因为它的红油既不均匀,又会在宣纸上四周渗油,印文污积,有损整件作品形象。

中国的印章虽然已有两千多年的历史,但见之于书画者,要数唐太宗“贞观”年号的联珠印。但书画家大量使用姓名章是宋以后才蔚然成风的。从这个意义上说,中国书画作品上使用印章,是先从收藏印发展起来的。换句话说,是先有了鉴定章、收藏印,后才有书画家私人用印的。

现在,钤印,已经成为一种习惯。尤其是书画家“用印”,不仅是画面布局的需要,也是书法作品填补单色孤寡单欢的遗憾。更是作者诚信、对收藏者有一个圆满交代的象征。

朱宸烨 仿沈周《庐山高》

局部

■ 这是一张仿沈周《庐山高》的六尺整张优秀的山水作品。该学生能够很好地把握整张作品的布局,用笔用墨好,造型能力强,是大无限学员中不可多得的一件优秀临摹作品,值得肯定。

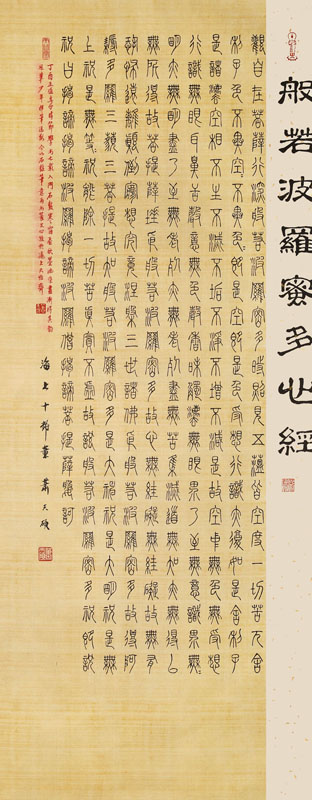

肖天硕 《般若波罗蜜多心经》

局部

■ 这件《心经》篆书作品写的匀称完美,对于一位10岁的孩子来说,已经称的上非常优秀了。从继续提高的角度来看,说几句改进意见。首先是题首可以写的平整而轻松些。其次是朱墨写在粉彩纸上,未考虑到易渗化而造成的后果应注意。还有全篇章法如果下部裁去些多余的纸,整体感觉会更好。

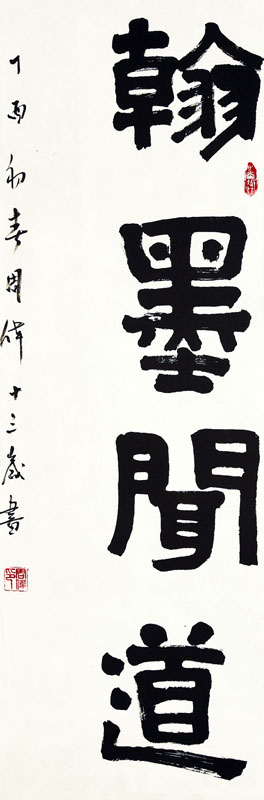

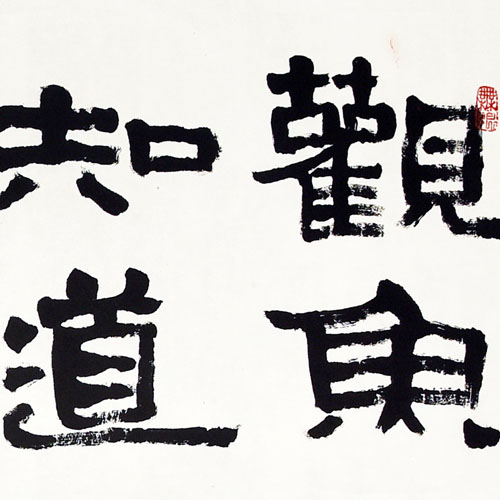

周伟 翰墨闻道

■ "翰墨闻道"写的朴实厚重,得汉碑古拙浑润之气质。但用墨过多,缺乏灵动,少了些用笔的变化和用墨的变化。且整体排列尚有不足,有待改进。

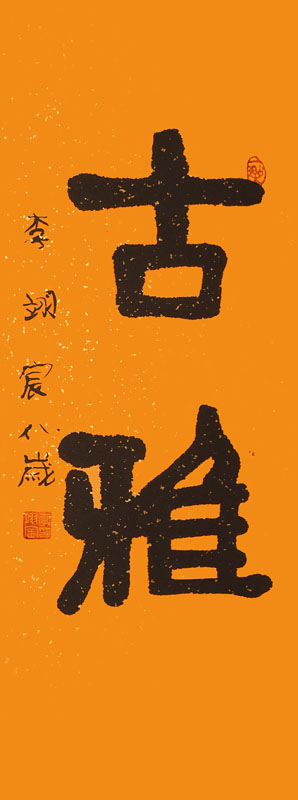

李翊宸 古雅

■ 初学,第一次写两个字作品,上下对齐,大小一致,不易。加上签名、盖章,位置准确,因此整体感较强。最先需要提高的是用墨量尚过多,早点学会少吸墨,多写字,还能掌控笔的方法。

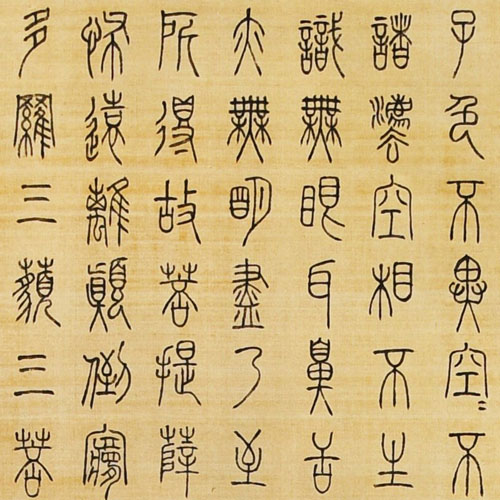

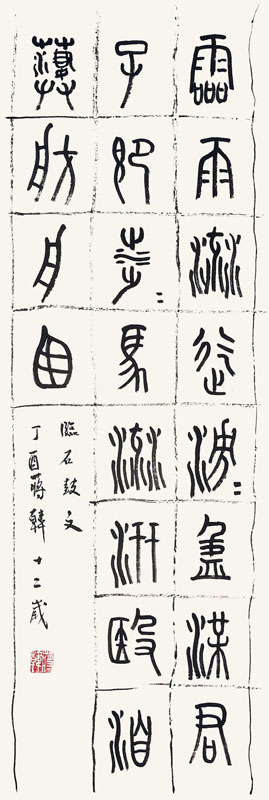

蒋韩 选临《石鼓文》

■ 此件临《石鼓文》作品完成的较好,整体章法安排得当。作品线条沉着有力,墨色变化丰富,再通过使用墨线画出界格,透出一些灵动,很有想法。从结体、线条、墨色上均有不错的理解与表现。作者应加强落款练习,进一步做到各体均衡发展。

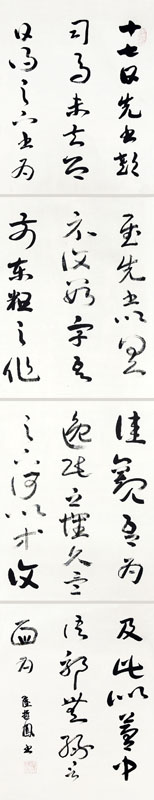

陆哲凤 节临王羲之《十七帖》

■ 以四方拼接的形式临王羲之《十七帖》局部,此作品表现出草书的章法以及墨色变化。努力方向是需要加强字型的掌握以及落款的完整性。

王若熙 荷塘清趣

■ 这是张四尺对开“荷花、白鹤”长条花鸟作品。此件作品构思新颖,布局完整。该学生用笔用墨较轻松自然,具有一定的笔墨技巧。不足之处在于荷花花瓣有些松散,荷叶勾茎略有些稚嫩。

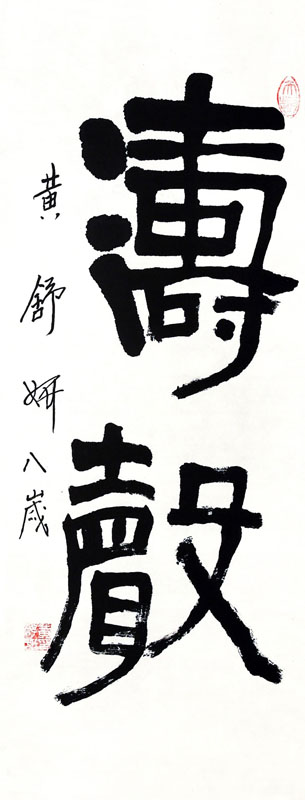

黄崧维 和气

■ “和气”二字写的沉稳大气,稳健中不失灵动。章法布局效法汉代碑刻“碑额”形式,颇有新意。用笔干脆利落,线条朴茂,可见已有一定功力。相较整体把握的优势而言,需要加强对于细节的关注,如笔画的“起”与“收”、落款的对齐等问题,做到“大处着眼、小处着手”,从而使作品提升一个层次。

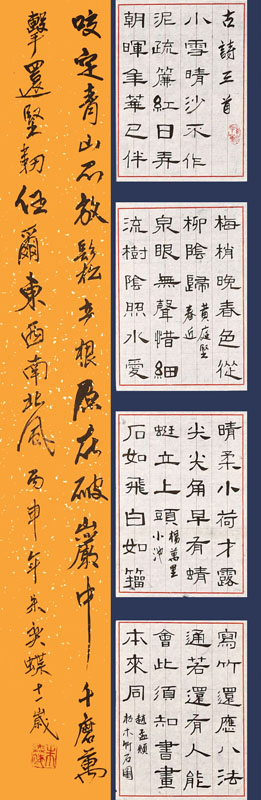

朱奕蝶 古诗三首

■ 隶书苍劲秀美,行书大气劲挺,形式新颖又有古法,确实是件有想法有深度的作品,唯一美中不足之处是印章没盖正,下次要注意哦。

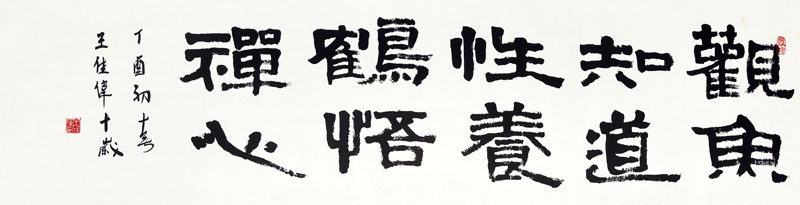

王佳伟 古人名句

局部

■ 此件作品线条质感很好,能够较好地把握线条的干湿、快慢等节奏变化。结体古朴且不乏灵动,整体营造出稳重朴茂的视觉效果。然而,就章法而言,字与字的左右对齐,没有处理的很好,前六字与后四字没有对齐。

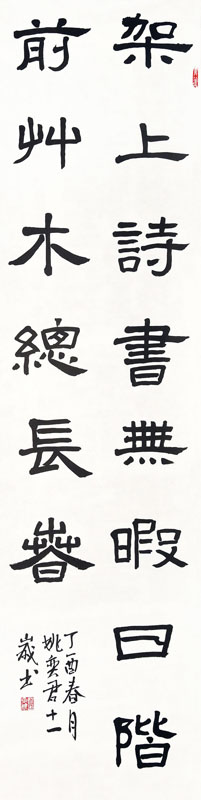

姚奕君 架上階前联

■ 隶书“架上階前”句,条幅形式,字体形态多出于《张迁碑》,有字体重心下沉意,用墨滋润,用笔爽健、笔势连贯,落款占作品主题字一个半空间,贴切自然!

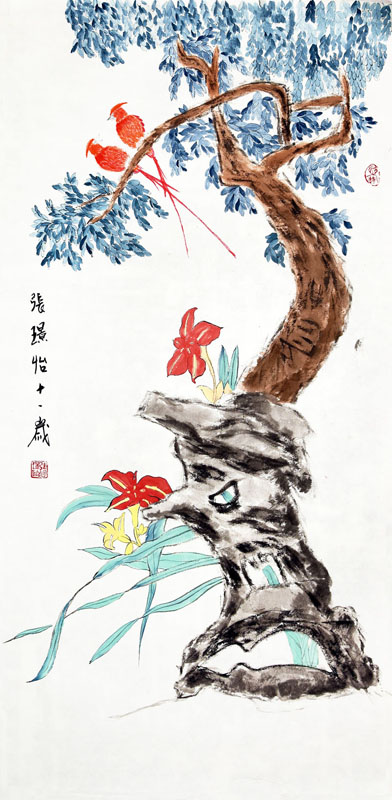

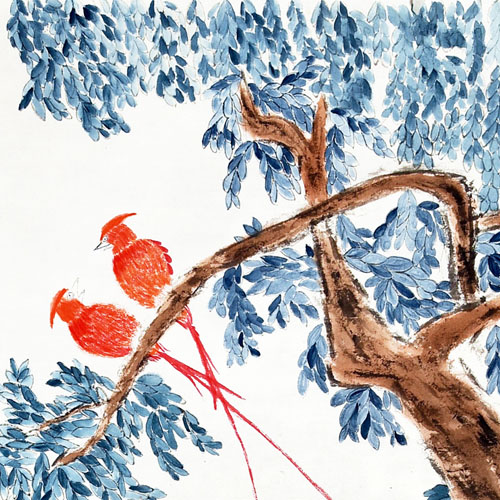

张璟怡 对鸣图

局部

■ 线条苍劲有力,画面疏密有序,鸟生动有趣。是件很不错的国画作品,如果老树树干再多些变化,会更好。

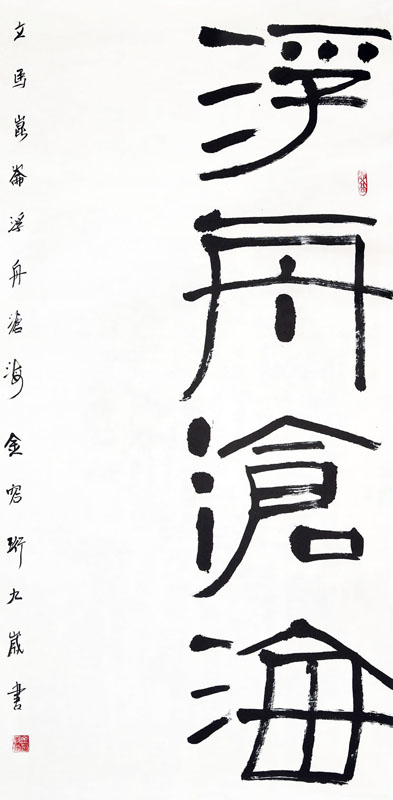

金容珩 浮舟沧海

■ “浮舟沧海”给人一种大气蓬勃、细腻恬静之感,四字排列疏密得当,用笔爽劲。如能增加捺笔与整体的粗细变化,加强落款小字的练习,相信该幅作品能更好。

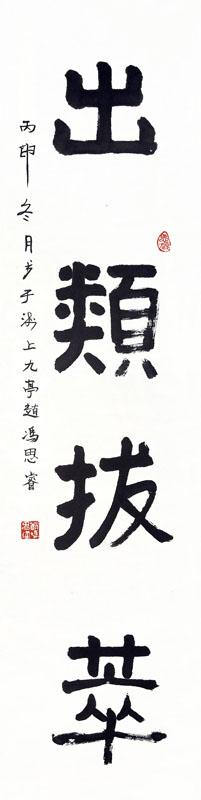

赵冯思睿 出类拔萃

■ "出类拔萃"四字写的平整、厚重,汉碑笔意初显。一气呵成,已有墨色变化,虽然落款行书尚不成熟,但是整体感觉尚好。

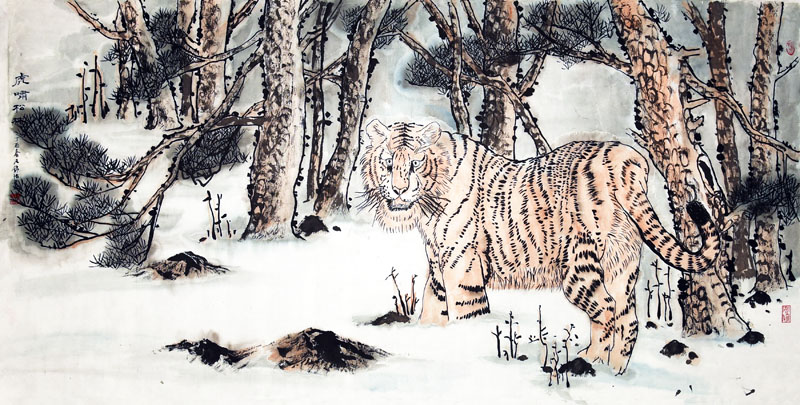

汪锦怡 虎啸松林图

局部

■ 虎啸、松風、初雪,一片苍茫的境界。此件作品构思巧妙,题材古朴,是件上乘之作。该生具有很好的笔墨造型能力,能准确地把控画面,得益于该学生多年的修炼,很不错。

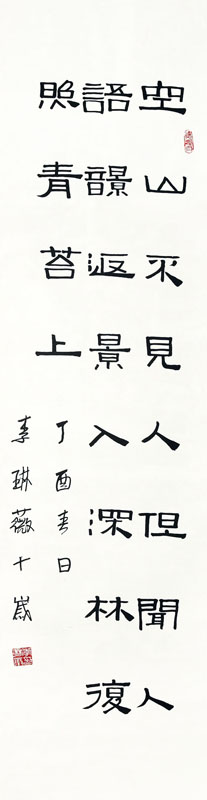

李琳薇 王维《鹿柴》

■ 首次尝试在四尺对开内写一首诗,隶书线条朴实,能较准确的把握好字型。落款位置与正文内容没对齐,显得有些不足,望在今后的学习中加以改进和完善。

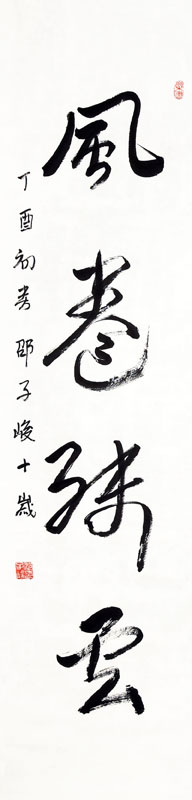

邵子峻 风卷残云

■ 首次尝试草书作品,在墨色和线条的变化上已进步不少,完成到这个程度已实属不易。但要注意,在大字流畅度和节奏感增加的同时,也应该需要注意一下字形的结构。落款也仍需练习和提高。

杨淞然 潮水还归海

■ 该幅作品笔画到位,结构工整,可见《张迁碑》基础较深厚。但相比其他作品,少了一分张力,稍显拘谨。若能增加一些线条的自然、随意感就更好了。

黄舒妍 涛声

■ “涛声”二字用笔干净利落,线条富有变化,结体古拙大方,一派胸有成竹的架势。作品中能够发现作者敢于使用墨与水,并且能够在书写过程中较好的控制和把握。此外,应该多多加强整体意识,从章法上看,两字并未居中对齐,可进一步完善。

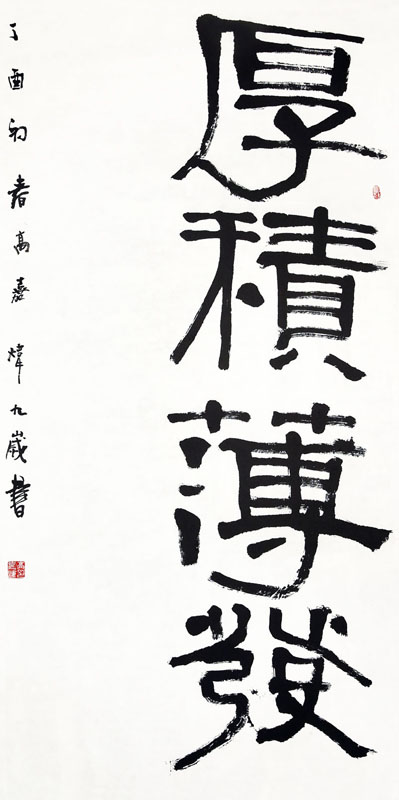

高嘉炜 厚积薄发

■ 此件作品视觉冲力极强,线条老辣有力,四字结体排列有节奏变化,控制力较好。线条虽然流畅,但是可见大量提按与波动,使得线条既流动又充满变化,不易。从整体而言,“厚”与“积”字,横线条方向没有处理得当,有左高右低的问题,如“积”字横线条改为左低右高与首字呼应,岂不更好。